2030年EUエネルギー気候変動パッケージ(その1)― 続・欧州のエネルギー環境政策を巡る風景感

昨年7月に5回にわたって「欧州のエネルギー・環境政策をめぐる風景感」を投稿したが、その後半年の間に色々な動きがあった。これから数回にわたって「続・欧州のエネルギー環境政策を巡る風景感」を綴ってみたい。

2030年パッケージ案

昨年の投稿では2020年の20:20:20目標(2020年までに温室効果ガスを90年比20%削減、最終エネルギー消費に占める再生可能エネルギーのシェアを20%、エネルギー効率を20%改善)に代わる2030年パッケージを巡る議論について紹介した。おさらいのために再掲すると、昨年(14年)1月に欧州委員会が出したパッケージは以下の通りである。

●2030年までにGHG排出量を90年比▲40% とする。うち、EU-ETS部門は2005年比▲43%に、非EU-ETS部門は2005年比▲30%とし、後者については各国間で割り振りを行う。

●EU-ETSを強固で効果的なものとすべく、次期取引期間が開始する2021年初頭に市場安定化リザーブを導入する。

●再生可能エネルギーのシェアを2030年最低27%とする。これはEU全体の目標として拘束力を有するが、各国の国情に合わせたエネルギーシステム改革を可能にするため、EU指令の形で各国別の目標を設定することはしない。

●省エネ指令を2014年末までに見直す(欧州委員会の分析では40%削減を達成するためには2030年に25%程度のエネルギー効率改善が必要)。

●Competitive, Affordable, Secure なエネルギー供給を確保すべく、複数の指標、例えば貿易相手国とのエネルギー価格差、供給多様化、国産エネルギーへの依存度、加盟国間の接続能力等を設定する。

●各国のエネルギー計画がEUレベルでの整合性を確保する共通のアプローチに基づくものとなるよう、新たなガバナンスフレームワークを構築する。

●2030年パッケージの検討材料として、欧州委員会はエネルギー価格、コストに影響を与える要因、主要貿易相手国との比較に関する報告書を提出する。

昨年は、このパッケージ案を巡って温室効果ガス削減の目標レベルをどうするか、単一目標か複数目標か(温室効果ガス削減目標一本でいくのか、20:20:20のように再生可能エネルギー、省エネについても目標を設定するのか)をめぐって加盟国間に色々な議論があることまで紹介した。

加盟国のポジション

パッケージ案発表後、EU内では10月の理事会に向けて色々な議論が行われた。3つの目標に対する各国のポジションを色分けした興味深い分析もある。

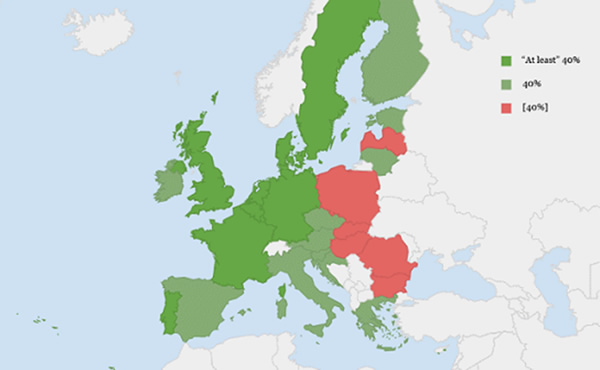

図1は温室効果ガス削減目標に関する各国のポジションであり、濃い緑色が「少なくとも40%削減」を支持する国々、淡い緑色が「40%削減」を支持する国々、赤が40%削減目標に反対している国々である。

【図1:温室効果ガス削減目標に対する各国のポジション】

【図1:温室効果ガス削減目標に対する各国のポジション】(出所:Carbon Brief)掲載は「Energy Transition」

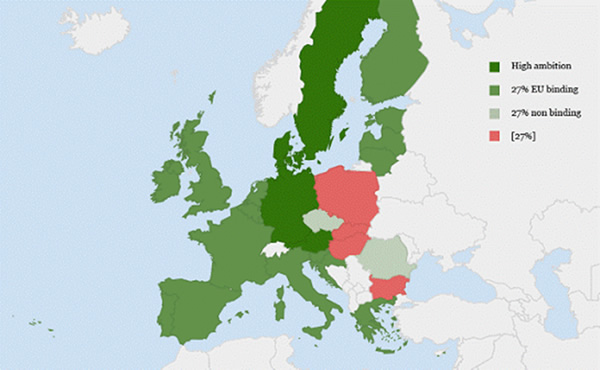

図2はEUワイドの再生可能エネルギー目標に対する各国のポジションであり、最も濃い緑色が27%以上の目標を志向する国々、次に濃い緑色が27%の拘束力ある目標を支持する国々、淡い緑色が27%の拘束力のない目標を支持する国々、赤が27%目標に反対している国々である。ここで興味深いのはしていた単一目標を主張していた英国が拘束力ある27%目標を支持する国として分類されていることだ。

この分析が出された2014年10月時点では英国は「各国レベルの目標設定につながらないのであれば、EUワイドでの拘束力ある再生可能エネルギー目標も受け入れ可能」というポジションに軟化していた。

英国のヒンクリーポイント原発プロジェクトをドイツが受け入れる(注:この2014年秋時点ではヒンクリーポイント原発プロジェクトについて国家補助に関する欧州委員会の調査が続いていた)ことの見返りとして英国がドイツの主張する再生可能エネルギー目標を受け入れたという穿った見方もある。

【図2:再生可能エネルギー目標に対する各国のポジション】

【図2:再生可能エネルギー目標に対する各国のポジション】(出所:Carbon Brief)

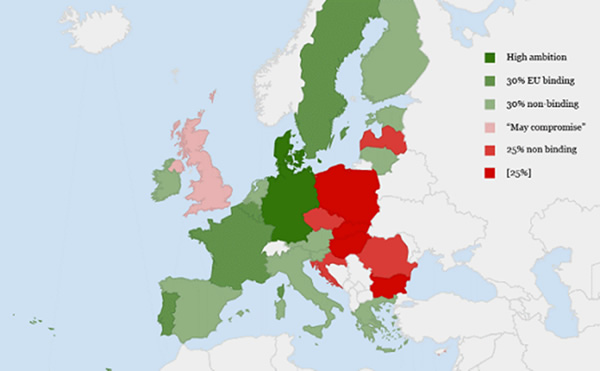

図3は省エネ目標に対する各国のポジションである。2014年1月のパッケージ案の時点では、温室効果ガスを40%削減するためには25%程度のエネルギー効率改善が必要との欧州委員会試算が提示されているのみであったが、その後の省エネ指令見直しの中で7月に「30%改善」という数字を提案した。

ウクライナ危機を背景にエネルギー安全保障に対する関心が急速に高まる中で、エネルギー安全保障、気候変動対策双方に有効で費用対効果の高い省エネ対策への関心が高まったということであろう。最も濃い緑色がEUワイドで30%以上、次に濃い緑色がEUワイドで拘束力のある30%目標、淡い緑色が拘束力のない30%目標、ピンク色が「検討中」、薄い赤色が拘束力のない25%目標、濃い赤色が25%目標に反対している国々である。

【図3:省エネ目標に対する各国のポジション】

【図3:省エネ目標に対する各国のポジション】(出所:Carbon Brief)

3つの図を見るとポーランドを中心とする東欧諸国が欧州委員会提案の目標全てについて反旗を翻していたことがわかる。10月の欧州理事会でパッケージに合意できるかどうかは、東欧諸国の反対を抑え込めるかどうかにかかっていた。

(その2)に続く

(2015年4月6日掲載)

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。11月29日放送分は「政治の失敗のツケを新電力に回す経産省」というテーマで、今行われている東電福島事故の処理、電力・原子力再編問題を取り上げた。

-

(GEPR編集部より)原発ゼロの夏を否定的に見る意見もある。日本の鋳造業と電力危機の関係を聞いた。

-

IPCC報告は、国際交渉や各国に影響を与えてきた。放送に出演の澤昭裕氏は経産省環境政策課長として、温暖化対策に向き合った経験がある。「温暖化対策の国際的枠組みと日本の政策は今、どのようになっているのですか」という池田氏からの問いに、次のようにまとめた。

-

「2020年までに地球温暖化で甚大な悪影響が起きる」とした不吉な予測は多くなされたが、大外れだらけだった。以下、米国でトランプ政権に仕えたスティーブ・ミロイが集めたランキング(平易な解説はこちら。但し、いずれも英文)から

-

COP26におけるグラスゴー気候合意は石炭発電にとって「死の鐘」となったと英国ボリス・ジョンソン首相は述べたが、これに反論して、オーストラリアのスコット・モリソン首相は、石炭産業は今後も何十年も事業を続ける、と述べた。

-

福島第一原発をめぐる汚染水対策も進んでいる。事故当初は外部からの放水で使用済み核燃料や原子炉を冷却した。そして、事故直後に海水を引き原子炉を冷却した。そこで使った汚染水を取り除き、保管している。また4つの原発は原発構内の中で低地にある。その周囲から地下水が推定1日400トン流れ込む。また雨水でも増える。

-

アゴラ研究所、またその運営するエネルギー問題のバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)は、9月27日に静岡市で常葉大学と共催で、第3回アゴラ・シンポジウム『災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか』を行った。

-

運営事務局よりこのシンポジウムの司会進行は地域メディエーターが担うことが説明され、司会者の開会宣言に続き、シンポジウムの位置付けと今日のシンポジウム開催に至るまでの経緯が説明された。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間