おかしな原発廃炉40年ルール ― 科学的根拠なし

運転開始から40 年前後が経過している原子炉5基の廃炉が決まった。関西電力の美浜1、2号機、日本原子力発電の敦賀1号機、中国電力島根1号機、九州電力玄海1号機だ。

これは40年を廃炉のめどとする国の原子力規制のルールを受けたものだ。ただしこの決定には問題がある。特にそもそも「40年廃炉ルール」は妥当か。そして規制委員会による、法律の運用は妥当かという2つの問題がある。

「寿命40年」に根拠なし

福島原発事故の後で「古い原子炉は事故を起こすのではないか」という不安が日本に広がった。そのために2012年(平成24年)に改正された原子炉等規制法において、原子力発電所の原子炉が運転できる期間を40は規定された。また原子力規制委員会の認可を受ければ、その期間を1回に限り20年を超えない期間で延長できるという。

今回は5 基の廃炉だが、今後もこれは続きそうだ。1970年代に建設された原子炉が今後、建設後40年経過することが増える。それなのに原子力規制委員会の、原子炉の新安全基準をめぐる審査の遅れが長期化して、一年に原発は数基ずつしか稼働しない可能性がある。そうした状況の中で、40年廃炉ルールは発電に占める原子力の割合を、さらに減らすであろう。

しかし「40年廃炉ルール」には科学的な根拠がないのだ。12年に審議された法改正は、議員立法で行われ、政治家が世論を見て決めた。

炉規制法の改正案は当時の与党民主党に加え、自民党、公明党の議員による共同提出になった。その中で40年について、「科学的根拠はない」「政治的な数値」と議員らが認めた。(12年6月18日、参議院環境委員会、法案提出者の自民党・田中和徳議員の答弁)

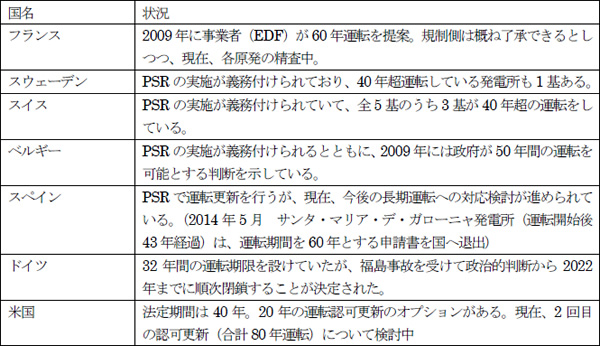

海外では寿命の規定なし

では海外の事例はどうなっているのか。どの国でも40年以上の運用が行われている。

米国では運転認可を40年とするルールが定められている。この40年ルールをそのまま移植したようだ。

しかし米国で延長がかなり頻繁に行われている。米国では1979年にスリーマイル島事故が起きて住民合意が難しかったために事業者が新設意欲を示さず、2012年まで米原子力規制委員会(NRC)による建設認可が行われなかった。そのために70年代の原発を今でも使う。経年40年以上の原発も、13年時点で10基認められている。

NRCの規定は科学的なものではないと、NRC自体が認めている。「原子炉認可に対する最初の40年間の認可期間は、原子力技術の制限、安全性、技術面あるいは環境面に基づいたものではない」「投資の償却期間として設定された目標」と、ホームページで検索できる規定集に明示されているそうだ。米国では税法・会計上、投資の償却期間を40年としているために設けられている。

原子力規制委員会の下手な行政

さらに法律の欠陥に加え、原子力規制委員会の運用の問題がある。電力会社は、その1年3か月から1年前まで延長申請を行えない。審査中に40年を迎えた場合に廃炉になるかは、明確な規定、責任がない。規制委の再稼動の審査は、九州電力川内原発で2年半かかってもまだ終わらない。審査が1年3カ月以内に終わらない可能性があるのだ。

また延長期間は20年だが、何年認めるかは、規制委員会の裁量次第になっている。また、「何をしたら、延長が可能なのか」という客観的な基準を、規制委員会は現時点で原子力事業者に示していない。原子力規制委の行政において、規制における判断の裁量の大きさ、基準の曖昧さ、審査の混乱が各所で見られる。この問題でも、同じ状況だ。

これでは各原子力事業者は、延長を前提にした経営計画を立てられない。こうした規制の失敗が、4社の判断の背景にあるのかもしれない。

原発の寿命は、一律に決まらない

40年前の原発には、安全性への不安を抱く人はいるだろう。福島第一原発事故は、1号機から4号機までの多重事故だった。特に1971年に営業運転を開始した1号機、74年の同2号機、76年の同3号機では、津波で冷却装置が壊れ、加熱した炉が損傷した。ただしこれらは経年が原因というよりは、津波対策をしなかったという想定の失敗だ。

原子炉の技術は進歩し、新しいほど安全性は高まっている。水での冷却を想定した70年代に計画された第1世代と呼ばれる原子炉だけではない。最新型の原発では緊急時に水以外の空気対流などによる緊急時の冷却ができる設備を備えるものもある。新型原発に置き換える方が、発電の効率、さらには安全性が高まる。しかし原発のリプレイスは、福島事故の後で、しばらく日本では難しいだろう。次善の策として、安全性の確認できた原子炉を、40年の寿命にこだわらずに使うことが、資源のない日本に必要になってくる。

また原子力関係者の話を聞くと、原子炉は監視され、設備の取り替えなどが頻繁に行われるために、40年経過しても多くの場合には、安全に使えるという。もちろん使い方によって強度が劣化した施設もあるだろう。そうした場合には、40年より前に原子炉を停止する必要もあるはずだ。

そして日本では、原則として原子力は国の関与の下で、民間企業が運営してきた。電力は、生活に必要な存在であるだけではなく、企業活動で生み出される商品でもある。原子炉の継続は、安全性に加えて、ビジネス上の投資と回収の検討も必要だ。さらに、国全体の観点から言えば、エネルギーの供給源は、「ベストミックス」という言葉で示されるように、多様なものにする必要がある。

法律で、一律に、40年で原子炉を使えなくするという、単純な政策は、さまざまな点で問題がある。

多様な視点から原子炉の使える時間を考えるべき

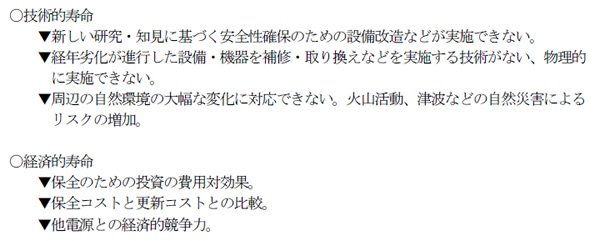

では原子炉の寿命を決める場合には、どのような条件を考えるべきであろうか。原子炉安全の専門家に聞いたところ、原子炉の安全性と寿命を巡る議論は、「技術的な問題」、「経済的な問題」に分類でき、それの中にも次の主要な論点があるという。これらを一つ一つ、可能な限り客観的な数値を示し、事業者との対話の中で、使えるかどうかを決めるべきであろう。

ところが、原子力規制委員会は、こうした基準を明確に示していない。これを改め、可能な限り科学的な事実と数値、さらに事業者の企業活動に悪影響を及ぼさない形を考えるべきであろう。原子力規制が混乱を続けていることは、これまで、GEPR・アゴラで伝えてきた。規制委の任務は、原子力利用における安全の確保を図ることであるにもかかわらず、原子力を止めるための対策を行っているように思う。

しかし、原子力規制委員会の行政の失敗は、政治のグランドデザインの欠如がある。世論に過剰に反応して、専門性と科学的な検証を行うべき原子力の技術問題の判定にポピュリズム(大衆迎合主義)が入り込んでしまった。

まもなく40年を経た原子炉が今後増えていく。このルールを機械的に当てはめれば、現在43基の原子炉が2030年ごろには数基になる。それでいいのだろうか。

40年原子炉廃炉ルールは、廃止を含めた再検証をするべきである。

(2015年3月23日掲載)

関連記事

-

経済産業省は排出量取引制度の導入を進めている。今年度内にルールを策定し、26年度から27年度にかけて本格的な導入を進める予定だ※1)。 対象となるのは日本の大手企業であり、政府から毎年排出枠を無償で受け取るが、それを超え

-

2015年5月19日、政策研究大学院大学において、国際シンポジウムが開催された。パネリストは世界10カ国以上から集まった原子力プラント技術者や学識者、放射線医学者など、すべて女性だった。

-

先日、和歌山県海南市にある関西電力海南発電所を見学させていただいた。原発再稼働がままならない中で、火力発電所の重要性が高まっている。しかし、一旦長期計画停止運用とした火力発電ユニットは、設備の劣化が激しいため、再度戦列に復帰させることは非常に難しい。

-

太陽光発電のCO2排出量は実はかなり多い、という論文が2023年7月4日付で無料公開された。(論文、解説記事)。イタリアの研究者、エンリコ・マリウッティ(Enrico Mariutti)によるもので、タイトルは「太陽光発

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 以前、IPCC報告の論点㉙:縄文時代の北極海に氷はあった

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 IPCC報告では過去の地球温暖化は100年あたりで約1℃

-

国内の原発54基のうち、唯一稼働している北海道電力泊原発3号機が5月5日深夜に発電を停止し、日本は42年ぶりに稼動原発ゼロの状態になりました。これは原発の再稼動が困難になっているためです。

-

4月4日のGEPRに「もんじゅ再稼働、安全性の検証が必要」という記事が掲載されている。ナトリウム冷却炉の危険性が強調されている。筆者は機械技術屋であり、ナトリウム冷却炉の安全性についての考え方について筆者の主張を述べてみる。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間