日本学術会議の核廃棄物処理提言の問題点

国内の科学者を代表し、政府の科学顧問の立場の組織である日本学術会議が、「高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策について–暫定保管を中心に」という核物質の処理をめぐる提言案をまとめた。最終報告は3月をめどに取りまとめられる。分析が表面的であり、論理的整合性も乏しい、問題の多い提言だ。大幅な修正が必要と筆者は考える。

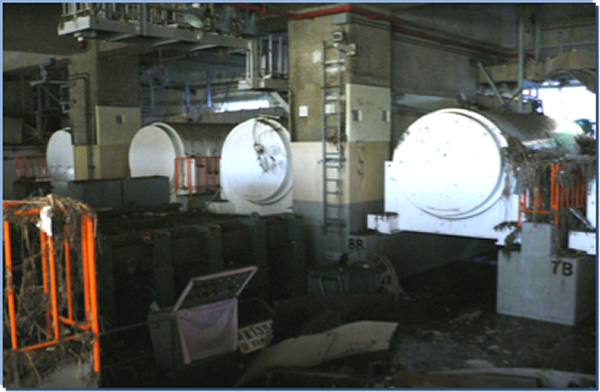

学術会議のシンポジウム(写真は、同会議の講堂で)

学術会議のシンポジウム(写真は、同会議の講堂で)提言の背景と内容–片寄った視点の文章

同提言は、まだ案の段階で一般には公開されていない。それを入手した。この提言は政府が委託をしたものではない。2010年に原子力委員会が、高レベル放射性廃棄物について「国民に対する説明や情報の提供のあり方」の提言を日本学術会議に依頼した。ところが2011年に福島原発事故が起こった。すると学術会議は2012年に「高レベル放射性廃棄物の処分について」という文章をつくり、「合意形成はほぼ不可能。現在国が目指す地下に埋める地層処分でも安全性は確保できない」という趣旨の提言書をまとめた。(参考・批判として。池田信夫アゴラ研究所所長「放射性廃棄物についての学術会議報告への疑問」)

これにフォローアップとして、今回追加の提言を出す。検討委員会(委員長・今田高俊東工大名誉教授)には文系の研究者が集い、反原発を主張する大学教授が多い。工学的な安全性、健康被害の可能性、核物質の危険の可能性を論じる理系研究者や原子力関係者が排除されている。そうした理系の視点で問題が論じられていない、論理構成が片寄った文章だ。

ここでは「暫定保管」という言葉を打ち出した。これは委員らの造語で、国民が合意を形成するまで、安全に保管することという。そして次の12の個別の提言をした。要約をのせる。

1・ガラス固化体、使用済み燃料も特殊容器に入れて、地上に保管する。

2・暫定保管の期間は原則50年とする。

3・高レベル放射性廃棄物の保管と処分は事業者に発生責任がある。

4・保管は各事業者の事業管内に負担の公平性のため新しく1カ所つくれ。

5・保管場所は地元の意向を反映。

6・保管期間は引き延ばすな。

7・原発の再稼動は暫定保管施設のめどを条件にせよ。

8・暫定保管は地質学的に吟味せよ。

9・暫定保管中はリスク低減を行え。

10・国民の合意を図る「高レベル放射性廃棄物問題総合政策委員会」をつくれ。

11・政策委員会の下に、信頼回復のために「核のごみ問題国民会議」をつくれ。

12・政策委員会の下に、科学的な検証をする「科学技術的問題検討専門調査委員会」をつくれ。

「暫定保管」とは何か? 意味と意義が不明

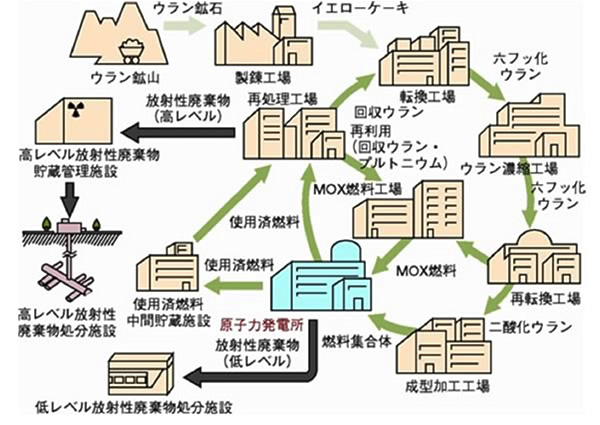

ここで現在の使用済み核燃料と放射性廃棄物の処理の状況について、簡単にまとめてみよう。使用済み核燃料は、使用後に冷却をかねて各原発の保管プール内におかれている。そして再処理されて新しい燃料として再加工されることを待っている。日本は核燃料サイクル政策を採用しており、これらの燃料は再利用される。

ところが日本原燃の青森県六ケ所の再処理工場が稼働していない。98年運転開始の見込みだったが、それが遅れた。13年に再稼動の予定だったが、原子力規制委員会が発足し、安全審査をするとして、再び止まってしまった。このため、再処理が国内で行われず、英仏に委託して行われている。

また分離したプルトニウムを燃料として使い、減らす目的で作られた実証炉の高速増殖炉もんじゅは、停止したままで稼働のメドが立っていない。(参考GEPR「解説・核燃料サイクル政策の現状」)再処理政策が行き詰まっている。しかしこれまで再処理施設に2兆円、もんじゅに1兆円これまでにかかったので撤退もできない。

この状況を前提に、今回学術会議は、放射性廃棄物処理問題への提言を行おうとしている。内容は、あたり前のことの繰り返しと、意味のよく分からないことを言っている。そもそも繰り返される「暫定保管」という概念の内容は何か。学術会議は、言葉を勝手につくっているが、その意義が不明だ。わざわざ問題を複雑に考えている。

学術会議の言う「暫定保管」という言葉の意味は、「国民が議論をする間、取り出せる形で地上に使用済み核燃料を乾式貯蔵容器(ドライキャスク)で半地下の場所に埋めるなどして保管する」ということらしい。これを各原子力事業者が、責任の観点から事業地域で行うべきだという。ここで対象にする高レベル放射性廃棄物とは核燃料サイクルを経たもの、そうでないもの双方を含むという。日本政府の政策は、まだ核燃料サイクル堅持なので、これは政策変更を訴えたものだ。

けれども、わざわざ使用済み核燃料を「議論のため」に、取り出せる形で置き続ける意味が分からない。放射性物質の漏洩でも、またテロリストの奪取でも、場所があれば埋めた方が危険性は減る。また現時点でも、各原子力発電所の構内でドライキャスクによる一時保管が試行的に行われている。それとどう違うのか、学術会議の提言はよく分からない。

集中管理した方が安全性も高まるし、経費的にも合理的だ。すでに青森県むつ市に中間貯蔵施設が2014年8月に完成し操業開始を待っている。(青森県資料) ここは使用済み核燃料2500トン分の収容能力がある。東電と日本原電の出資したリサイクル燃料貯蔵という会社が運営している。また六ケ所の再処理施設にも、再処理した核燃料の保管場所はある。

この施設は再処理政策を前提にしているが、それが取りやめになっても、使用済み核燃料を保管する形に、転用することは可能だろう。ここに保管して、処分地が見つかれば埋めればいいだけだ。

また提言では、暫定保管を各電力事業者が事業管内で行うべきとする。日本の電力事業は2020年までに参入が自由化され、「事業管内」という概念は電力事業でなくなる。実際に今も産業用発電では、どこでビジネスをしてもよい。こうした考えは無意味だ。

さらに学術会議は地中処分の科学的データを集めるべきとしている。日本原子力研究開発機構が岐阜県瑞浪市(サイト)北海道幌延町(サイト)で20年近く研究が行われており、地下の状態とリスクは、かなり解明されている。

提言案の中身を見ると、学術会議の委員らは、日本の原子力政策、電力事業について、知識が乏しいようだ。原子力関係者を委員から排除したために、実態の認識が足りずに、問題のある文章になったのだろう。

問題解決の時間軸が違う

さらにこの提言案でもっとも問題なのは、現在止まっている原発の再稼動の条件として、彼らのいう「暫定保管」を条件にすべきとしている点だ。

確かに、これまで最終処分について議論を国が真剣に取り組まなかった面はある。しかし再稼動は今すぐに行わなければならない問題だ。2011年から12.6兆円、14年に3.6兆円、代替の化石燃料代を電力会社は支払った。しかも原発の停止には、法的根拠がない。

一方で、使用済み核燃料の処分は今すぐに解決する必要はない。各地の原子力発電所にある保管プールは、原発を稼働すれば5年程度で満杯になるところが多い。しかし上述のように冷却したものから乾式貯蔵容器に一時保管すれば、プールは満杯にはならない。また適切に保管されている限り、使用済み核燃料は人体に危害を与えない。

「将来世代への責任」と倫理性を提言書案は繰り返す。それは確かに重要だが、「今そこにあるエネルギー危機」のことも考える必要がある。

そもそも、高レベル放射性廃棄物だけ、「10万年の安全」と厳重すぎる管理を求めるのは、考え方がおかしい。もちろん安全確保は重要だ。しかし上記の批判で池田信夫氏が指摘したように、水銀、六価クロムなどの工業廃棄物は致死性で言えば、プルトニウムと同等に危険であるにもかかわらず、野ざらしとなり、大気中に拡散している。危険な物質は、工業化社会でたくさんある。そうしたリスクを低減させる必要があるのに、放射性物質だけ厳格な管理や社会合意を求めるのは、バランスを欠くだろう。

そして地下300メートルへの核廃棄物の保管は、地質が安定した場所では、10万年後に地表に影響を与える可能性は少ない。放射性物質は減衰し、地下水は深い地下では動きが年数十センチとゆっくりであるためだ。これは世界の原子力の専門家の一致した見解だ。米国エネルギー省の顧問で、UCバークレー物理学教授であるリチャード・ムラー博士は「核廃棄物、使用済み核燃料問題は技術的に解決している。政治的な問題で進まない」と、指摘している。(参考記事「エネルギー源、どれにもあるデメリット【ムラー博士講義・要旨】」)

まとめれば、この提言は、議論の組み立てと論点が片寄っており、そこから導いた誤った結論によって、日本の原子力政策を混乱させようとしている。反原発の立場の文系学者が、原発を使わせない理屈を、見つけ出そうとしているようにしか思えない。

日本学術会議の活動レベルは日本の科学のレベルを映す。福島原発事故の後で、非科学的な放射能の危険性を強調したデマが広がり社会が混乱した。日本学術会議は、政府の科学的知見を取りまとめる立場なのに、そのパニックを沈めるためにほとんど役立たなかった。

英国と米国には、政府科学顧問制度がある。両国ではその顧問が、「福島事故で健康被害の影響はない」と早期に判断・公表し、国民や日本在留の国民に呼びかけ、混乱を収束した。日本で学術会議主導によって、放射能パニックを収束するための意味のある行動が行われた記憶は、筆者には思い浮かばない。英米に比べて、組織の力が見劣りする。

提言の検討委員会委員長の今田高俊氏は、地中処分して地下300メートルに高レベル放射性廃棄物を投棄しても、「地下深くの微生物に放射線が作用してその微生物を取り込んだ別の生物が地上に出てくるなど、人間界に及ぶ可能性はいろいろ想定できる」と、ありえない妄想を公言している人だ。(「今田高俊氏の恐れる放射能エイリアン」)放射能による突然変異した怪獣の襲来を本気で恐れているのだろうか。こうした認識で文書を作っているのは問題だ。

この提言案を政府機関の公式な報告書にするなら、日本の原子力・エネルギー政策は世界からおかしなものと受け止められてしまう。そして提言では最終報告を前に、外部意見を聞かないという。その独善性に、あきれてしまう。この修正が必要だ。

(2015年2月23日掲載)

関連記事

-

昨年11月の原子力規制委員会(規制委)の「勧告」を受けて、文部科学省の「『もんじゅ』の在り方に関する検討会(有馬検討会)」をはじめとして、様々な議論がかわされている。東電福島原子力事故を経験した我が国で、将来のエネルギー供給とその中で「もんじゅ」をいかに位置付けるか、冷静、かつ、現実的視点に立って、考察することが肝要である。

-

事故を起こした東京電力の福島第一原子力発電所を含めて、原子炉の廃炉技術の情報を集積・研究する「国際廃炉研究開発機構」(理事長・山名元京大教授、東京、略称IRID)(設立資料)は9月月27日までの4日間、海外の専門家らによる福島原発事故対策の検証を行った。(紹介記事「「汚染水、環境への影響は小さい」― 福島事故で世界の専門家ら」)

-

九州電力は川内原子力発電所1号機(鹿児島県薩摩川内市、出力89万kW)で8月中旬の再稼動を目指し、準備作業を進めている。2013年に施行された原子力規制の新規制基準に適合し、再稼働をする原発は全国で初となるため、社会的な注目を集めている。

-

国際エネルギー機関(IEA)の最新レポート「World Energy Outlook2016」は将来のエネルギー問題について多くのことを示唆している。紙背に徹してレポートを読むと、次のような結論が得られるであろう。 1・

-

経済産業省は東電の原子力部門を分離して事実上の国営にする方向のようだが、これは順序が違う。柏崎刈羽原発を普通に動かせば、福島事故の賠償や廃炉のコストは十分まかなえるので、まず経産省が今までの「逃げ」の姿勢を改め、バックフ

-

日米原子力協定が自動延長されたが、「プルトニウムを削減する」という日本政府の目標は達成できる見通しが立たない。青森県六ヶ所村の再処理工場で生産されるプルトニウムは年間最大8トン。プルサーマル原子炉で消費できるのは年間5ト

-

前回(https://www.gepr.org/ja/contents/20180710-02/)、簡単に九州電力管内の電力需給事情を概観したが、今回は「CO2削減」をテーマに九州の電力需給の在り方について考えてみたい。

-

岸田政権はGXの目標達成のために、原子炉のリプレース・新設を打ち出した。そのリプレース・新設を担うことになるのが〝革新軽水炉〟である。 革新の要は、安全性と経済性である。日本でいえば、現行のABWR(改良型沸騰水型軽水炉

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間