無資源国・日本は侵略に弱い-脱原発のできなかったウクライナから考える

チェルノブイリの経験とウクライナの世論

昨年11月、チェルノブイリ原発とウクライナ政変を視察するツアーに参加した。印象に残ったことがある。1986年の原発事故を経験したのにもかかわらず、ウクライナの人々が原発を容認していたことだ。

(写真1・チェルノブイリ原発の今)

(写真1・チェルノブイリ原発の今)「原子力をどう思いますか」と多くの人に聞いた。すると誰もが自分の経験を長々と話し、簡単に賛成か反対かの答えを言わなかった。これは福島の人々と原発事故の体験を話し合った時と同じだ。経験が重すぎ、生活に密着すると、語ることが多すぎてしまうためだろう。そして、ほぼ全員が原子力への否定的な意見を述べながら、当面の利用を容認していた。

チェルノブイリ事故の被災者で、避難指示地域に勝手に戻ってしまった77才の男性は語った。「原子力には反対だが、電気が必要な以上は仕方がない」。事故当時、大学生だった50代のガイドは語った。「ロシアに運命を握られたくない」。この人は事故情報で、アメリカの短波放送、ボイス・ボブ・アメリカを聞いていたため、ソ連政府が嘘をついていたことを知っていた。ソ連とこの人が後継者と見たロシアを嫌悪していた。「原発はロシアの技術だ。存在が嫌だが、それよりロシアが怖い」。

こうした意見のように、国民の多くは原子力の活用を容認しているようだ。

すぐ隣の侵略国への恐怖

91年のソ連崩壊でウクライナは独立した。直後の国会で「脱原発と原発の新規建設を凍結する」と決議した。だが93年に撤回し、その後に同国は原子炉3機を新設した。現在、ウクライナでは15機の原子炉が稼働して、電力需要の半分をまかなっている。

チェルノブイリ原発は4つの原子炉があった。事故を起こしたのは4号機だが、その年の夏までに、1−3号機は順次稼働した。チェルノブイリと同型の3号機は2000年まで稼働した。

ウクライナは、隣国のロシアと違って、石油や天然ガスなどのエネルギー資源があまり出ない。さらに旧ソ連の構成国は、連邦崩壊後に経済的な混乱に見舞われた。その中でエネルギー不足に悩んだ同国は「原子力の活用」を選択した。

ロシアはウクライナを勢力圏と見なし、EU諸国と関係を深めることを嫌う。ウクライナに親EU政権があった2010年までに3回、真冬にガスの供給を止め、政治的な圧力をかけた。14年に親ロ政権が崩壊した後は、黒海艦隊の司令部を置くクリミア半島を制圧して併合を宣言した。今もウクライナ東部地域でロシアが支援する武装勢力による紛争が続く。

筆者滞在中で、各地で愛国心が高まっていた。青と黄色のウクライナ国旗がかざられ、プーチン氏のトイレットペーパーが売られていた。(写真2)こうした国際緊張の中で、人々は安全保障について判断している。やや感情的になった面はあるものの当然といえる警戒だ。

(写真2)

(写真2)ちなみに日本で目立つ感情的な反原発のデモのように、原発にターゲットを絞った過激な政治活動はウクライナにはないそうだ。政権が何度もひっくり返り、昨年には6ヶ月の首都の広場の占拠が行われ、3月には110人が警察に射殺される惨事が起きた。そういう激動の続く住みづらい国にとって、原発は問題の一つにすぎないのだろう。

無資源国で侵略の怖さを考えた

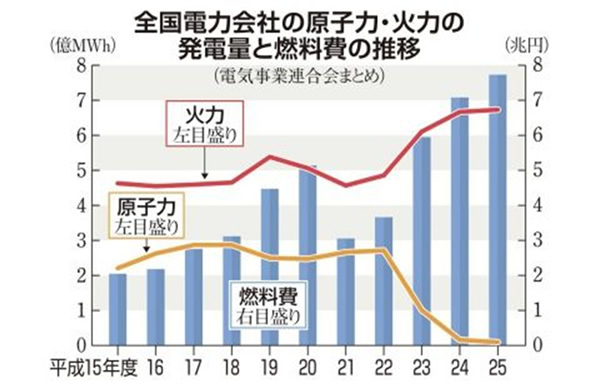

翻って、日本の状況を考えてみよう。日本は福島原発事故の後で、エネルギー政策が混乱し、原発の停止が続いている。11年度からの3年で9兆2000億円もの代替燃料費が必要となり、産油国などに流失した。これは日本が豊かな国で、負担をする余裕があったからだ。他の国ではこのような巨額負担には耐えられない。(図1は電事連より。平成23年度が2011年度。原発停止による燃料費の急増が分かる)

さらに、日本は無資源国。そして化石燃料は海上輸送に依存している。その海上交通線は、仮想敵国と言っていい中国近海を通る。海上戦力の充実を図る中国は、いつでもこれを切断出来る状態にある。集団的自衛権が日本で騒ぎになっている。法律論からの反対が多い。しかし、現実問題として、地図を見れば、この海上交通線は、他国と「集団」でしか守れないだろう。

目先は原子力を利用しながらリスクと負担を減らし、長期では国民的な合意の集約を目指す。当たり前のことを日本政府は行わず、そのような正論は大きな声にならない。

エネルギーは国民生活の基盤になり、国の安全保障や経済活動と密接に結びつく。歴史を紐解けば、1930年代の日本の中国への侵略は、エネルギーを含めた資源獲得による国力増進を軍部の一部が求めたことが一因だ。そして太平洋戦争の引き金は、米国と関係国による石油の対日禁輸だった。1945年の敗戦は、この海上交通線を守れず、エネルギーの供給を止められたためだ。さらに1970年代に日本は石油ショックを経験した。しかし、こうした経験はすぐに人も社会も忘れ、継承されない。

エネルギーを「持つ国」は「持たざる国」に対し、外交カードに使う。周囲を対立国に囲まれる無資源国・日本の安全保障は大丈夫なのか。侵略を受ける無資源国・ウクライナの姿を眺めながら、筆者は日本の将来を心配してしまった。

(2015年1月19日掲載)

関連記事

-

9月11日に日本学術会議が原子力委員会の審議依頼に応じて発表した「高レベル放射性廃棄物の処分について」という報告書は「政府の進めている地層処分に科学者が待ったをかけた」と話題になったが、その内容には疑問が多い。

-

地震・津波に関わる新安全設計基準について原子力規制委員会の検討チームで論議が進められ、その骨子が発表された。

-

規制委の審査には、効率性だけでなく科学的、技術的な視点を欠くとの声も多い。中でも原発敷地内破砕帯などを調べた有識者会合は、多くの異論があるなか「活断層」との判断を下している。この問題について追及を続ける浜野喜史議員に聞く。

-

アゴラ研究所は日本最大級のインターネット上の言論空間アゴラ、そしてエネルギーのバーチャルシンクタンクであるグローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)を運営している。新しい取り組みとして、インターネット上で、識者が政策を語り合う映像コンテンツ「言論アリーナ」を提供している。その中で、月1回はエネルギー問題を取り上げている。

-

3月26日公開。アゴラ・GEPRは映像コンテンツを配信し、その中で「Vlog」という短い映像を提供している。21世紀政策研究所の研究主幹・澤昭裕さんの主張。原子力規制の運用について、「規制哲学」に焦点をあてて研究を行い、規制委の制度見直しの提案を試みるという。また現場に即した福島事故の教訓を学びとり、日本と世界の原子力技術者に役立つように、教材にしようと考えているそうだ。

-

現在の日本のエネルギー政策では、エネルギー基本計画(2014年4月)により「原発依存度は、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる」こととなり、電力事業者は今後、原発の新増設が難しくなりました。原発の再稼動反対と廃止を訴える人も増えました。このままでは2030年以降にベースロード電源の設備容量が僅少になり、電力の供給が不安定になることが懸念されます。

-

【ノート・GEPR編集部】2006年に発足したIPFM(International Panel on Fissile Materials:核物質をめぐる国際パネル)の提言の一部として、日本の使用済み核燃料の再処理政策について提言した論文の要約を紹介する。

-

池田(アゴラ)・日本の公害運動のパイオニアである、リスク論の研究者である中西準子さんが、1981年に「リスク許容度」という言葉を日本で初めて使ったとき、反発を受けたそうです。災害で「ゼロリスク」はあり得ない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間