原発再稼働の手順を考える-第1号「川内モデル」から見えた無駄の多さ

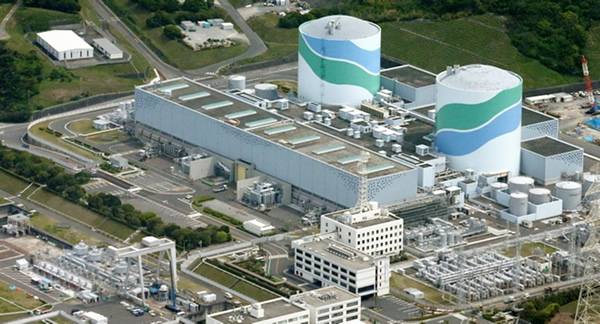

写真は川内原発。九州電力ホームページより。

写真は川内原発。九州電力ホームページより。原子力発電の再稼働が遅れている。原子力規制委員会による新規制基準への適合性審査が進まないためだ。

再稼働の第一号は九州電力川内原発になる見込みだ。これは今後の再稼働のモデルケースになるであろう。そこで規制当局とその関係者の間で、どのような手続きが行われたのかを、公開資料で検証してみた。見えてきたのは原子力規制委員会・規制庁の行政活動において、理解できない無駄な時間の浪費が多いこと、そしてその法的根拠があいまいなことだ。

読者の皆さまににおかれては、専門的かつ、つまらないことを並べた記事を提供して申し分けないと思う。しかし手続きを重要なのに、誰もまとめていない。さらに、規制委の行動のおかしさを、メディアを始め誰も伝えない。この論考が、議論のきっかけになることを望みたい。

(法律上の問題点の詳細については、池田信夫「原子力規制委員会によるバックフィット規制の問題点」(上)(中)(下)を参照)

時系列で見た再稼働の道筋

川内原発をめぐって、これまで以下の手続きが関係機関によって行われた。

2011年(平成23年)3月11日

東日本大震災、東京電力福島原発事故。民主党政権による、原子力規制行政の見直し作業が始まった。規制当局の旧原子力安全・保安院の批判と解体の結論が出た。また同院は規制見直し作業も進めた。

11年5月

川内原発1号機停止。同原発は2つの原子炉、1つの原子炉の建設計画を持つ。1号機は84年に運転を開始した加圧水型軽水炉(PWR)で、出力89万kW。建前の上では現在も「定期検査中」。法律の上では、原則として民間企業のプラントである以上、稼働が前提となる。全原発がその年の冬までに停止した。

11年5月

菅直人首相(当時)は中部電力浜岡原子力発電所の停止の「お願い」をした。これによって同原発は停止。これには法的根拠がない。そしてその後に法的な根拠なく原発が停止することの契機になった。

11年7月

メモ「我が国原子力発電所の安全性の確認について」。公文書ではない、枝野幸男官房長官(当時)らの覚え書きが公表。各電力会社へストレステストなどの検査の自主的な実施を要請。各電力会社はこれを実行したが無駄になる。ちなみに原発は「適法に運転」と現状分析をした。

11年9月

川内原発2号機停止。同機は1号と同型、85年運転開始で出力89万kW。

12年6月

旧原子力安全・保安院による原子炉等規制法などの改正法の公布。また法改正により同院の解体と、原子力規制委員会の設置が決まる。同委員会は主張に直属し、他機関に従属しない独立行政機関とされた。

12年9月

原子力規制委員会の設立。同委員会は法改正に基づく新安全基準の適用を実施することを表明。(原子力規制委員会の「新規制基準の考え」)

13年3月

野田佳彦首相(当時)が夏の電力不足を前に、関西電力大飯原発3号機の稼働を表明。ただし、首相にはそれを認める権限はなく、法的根拠なし。

13年4月

規制委の田中俊一委員長、「原子力発電所の新規制施行に向けた基本的方針(私案)」を公表。「原子力規制委員会は、導入直後の定期点検[原文ママ]終了時点で、事業者が施設の運転を再開しようとするまでに規制の基準を満たしているかどうかを判断し、満たしていない場合は、運転の再開の前提条件を満たさないものと判断する」と言及。

これは上記関係法規に明確に定められていない規制の遡及適用(バックフィット)を行うと示すもの。しかし、このバックフィットは財産権の侵害で、通常は規制をした政府による補償が必要となるなどの法的な問題が伴う。法的にあいまいなまま、バックフィットを実行させようとしている。

またこの私案で、「設置変更許可、工事計画認可、保安規定認可といった関連する申請を同時期に提出させ、ハード・ソフト両面から一体的に審査する」と表明。「設置変更」は設備の改廃、「工事計画」はその建設、「保安規定」はその運用を指す。これを一体で行う必要はなく、法律上も原子力規制委が運転前に関与できるのは保安規定のみになっている。定期点検で止まっている原発が、設置変更の認可を行うと大変な再稼働まで時間がかかり、損害を与えてしまうためだろう。通常、稼働中に申請をこれまでは受け付けてきた。それなのに、規制は、単なる私的なメモで、電力会社に実行させてしまった。

13年7月8日

新規制基準を規制委員会は公表。九州電力は、同日川内1、2号、玄海原発3号、4号の適合性審査を受けるために、田中私案通り、原子炉設置変更許可、工事計画認可、保安規定変更認可を一括申請。

規制委員会は以降、新規制基準の適合性審査という言葉を使って審査を行う。「再稼働の審査ではない」「決定する権限は規制委にはない」と、田中委員長は明言する。

14年3月13日

規制委は川内原発を優先審査の対象にすると発表。新規制基準の耐震基準などは曖昧であったが、他電力は抵抗したのに、九州電力は規制委の言うとおり数値を高くして迎合し、同委に気に入られたから優先審査になったと報道で伝えられている。ただし規制委、九電共に、これについては認めてはいない。(産経新聞14年4月13日記事「【底流】関電2原発、優先審査入りできず 自らの主張にこだわった理由」)

14年7月16日

規制委、九電の川内の審査書案を了承。審査書類は3万6000枚。審査会合は公的なもので110時間、審査書は400ページ。

14年7月17日

規制委、一般からこの審査書案に対するパブリックコメントを募集。8月15日まで。

14年9月10日

規制委、審査書案の中で発電用原子炉設置変更許可を了承。

14年10月

経産省、規制庁が地元で説明会を5回開催。

14年10月28日

川内原発の再稼働について、地元薩摩川内市の市議会が同意決議。しかし、これは法的根拠はなし。再稼働の要件でもない。

14年11月7日

川内原発の再稼働について、地元鹿児島県の県議会が同意決議。しかし、これは法的根拠はなし。再稼働の要件でもない。

15年1月時点で、規制委は工事計画と保安規定を審査中だ。再稼働の見通しは立たない。

ちなみに九州電力は1カ月原発が停止することによって、500億円の代替の燃料費(200億円川内、300億円玄海分)がかかる。同社は薩摩川内市を中心に1万1100戸を戸別訪問し、再稼働を説明。住民説明会を440回、震災以降開催した。政府は、九電に地元住民の理解、啓蒙活動を丸投げしているように見える。

本当に安全は高まっているのか

調べてみて、以下に、気づいた。

第1に手続きの不透明さだ。上記の手続きの一覧はどこにもない。筆者は新聞の切り抜き、各関係団体のホームページをたどり、短い原稿なのに、大変な時間をかけて、ようやく完成した。

当たり前だが、行政活動には明確さが必要だ。規制委は膨大な資料をホームページ上に公開しているが、整理し、分かりやすく説明するということをしていない。これは電力事業者だけではなく、行政活動を監視する国民にとっても情報の活用を妨げる、大変問題のある行為と言える。

第2に、法律の根拠のない裁量の多さだ。国の原子力行政全般にいえるが、「行き当たりばったり」で行われている。公的機関の決定ではないメモや政治家の「お願い」、審査官の裁量で原子力行政が動いている。民主党政権でそれは多発したが、自民党に12年末に政権交代してもそのある問題の行政活動を放置している。事務方も法的な問題になることは逃げてしまう。上記のバックフィット問題などだ。そして電力業界も、行政の横暴を放置して、言うことを聞いてしまう。

こうしたおかしな状況の放置のツケは、結局、負担の形で国民に回る。電力業界も自らの首を絞める。規制の予見可能性がなくなり、行政の恣意的な行動に振り回されている。「法の支配」の確立が必要だ。ルールを明確化しなければならない。

第3に、遅れるのは当然だということだ。規制委は、法律上の規定のない、3つの申請を同時に行わせた。審査書類の総数は川内原発だけで3万6000枚という。その詳細を見なかったが、その膨大な紙が原子炉の安全に結びついているか疑問だ。管理するだけで手続きは遅れるだろう。書類を書くことが仕事という、愚かなお役所仕事に陥っていないだろうか。

さらに規制委はパブリックコメントなど不必要な手続きを挿入した。一般人が安全性を分析できるわけがない。一方で規制委は電力会社や専門家との対話がおろそかで、孤立していると批判を集めている。そして地元の再稼働の同意などは、ルール化されていない。法的な根拠がない行政活動が続き、手間が拡大していく。その行動には電力会社の企業活動、負担の増える日本経済への配慮がない。

原子力行政の姿は、かなりおかしい。明確なルール作り、法律の整備、適用をするだけでも、状況は大きく変わるだろう。

原子力委員会をチェックする国の機関が、同機関が独立行政委員会であるためにない。権力をチェックするべきメディアは、反原発に凝り固まっているためか、規制委を強く批判しない。

おかしいと、国民一人ひとりが声を上げるべきだ。原発の停止が続き、国民負担が11年度から14年度にかけて、代替燃料費による国民負担は9兆2000億円に達する見込みだ。それは規制委の審査の遅れによるものだ。このままでは無能としか評価できない一行政機関に、日本経済が潰されてしまう。

(2015年1月19日掲載)

関連記事

-

処理水の放出は、いろいろな意味で福島第一原発の事故処理の一つの区切りだった。それは廃炉という大事業の第1段階にすぎないが、そこで10年も空費したことは、今後の廃炉作業の見通しに大きな影響を与える。 本丸は「デブリの取り出

-

アゴラ運営のインターネット放送「言論アリーナ」。4月29日に原発をめぐる判断の混乱−政治も司法も合理的なリスク評価を」を放送した。出演は原子力工学者の奈良林直さん(北海道大学大学院教授・日本保全学会会長)、経済学者の池田信夫さん(アゴラ研究所所長)。

-

新型コロナ騒動は客観的には大勢が決したと思うが、世論は意外に動かない。NHK世論調査では「緊急事態宣言を出すべきだ」と答えた人が57%にのぼった。きょう出るとみられる指定感染症の見直しについても、マスコミでは否定的な意見

-

日本卸電力取引所(JEPX)の存在が改めて注目されている。電力自由化が進む中で取引の仲介と価格発信をする同所の重要性が、一段と高まることは間違いない。日本のエネルギーシステムに、同所は将来どのような貢献をするのか。

-

産経新聞7月15日。福島事故の対応計画を練る原子力損害賠償・廃炉等支援機構が、東京電力福島第1原発事故の廃炉作業で新たな「戦略プラン」で建屋をコンクリートで覆う「石棺」に言及し、地元の反発を招いた。汚染物質の除去をしないため。これを考える必要はないし、地元への丁寧な説明が必要だ。

-

スマートフォン向けゲームアプリ「ポケモンGO(ゴー)」。関係なさそうな話だが、原子力やエネルギーインフラの安全についての懸念を引き起こす出来事が、このゲームによって発生している。

-

核兵器の原料になる余分なプルトニウムを持たない。広島、長崎で核兵器の被害を受け、非核3原則のもと原子力の平和利用を進める日本は、こうした政策を掲げる。しかし原子力発電の再稼動が遅れ、それを消費して減らすことがなかなかできない。

-

アゴラ研究所は10月20日、原子力産業や研究会の出身者からなる「原子力学界シニアネットワーク」と、「エネルギー問題に発言する会」の合同勉強会に参加した。 そしてアゴラ研究所所長の池田信夫さんが、小野章昌さん(エネルギーコ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間