今週のアップデート - 原油価格下落とアベノミクスの矛盾(2014年12月29日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

アゴラ研究所、池田信夫所長の論考です。原油安が、悪化した交易条件、貿易収支、コスト増に、一服させる効果があると指摘。インフレを金融緩和で誘発しようとする「アベノミクス」の危険を指摘し、この好機の利用を訴えています。

オイルアナリストの藤沢治さんに寄稿いただきました。オイル業界で50年活躍し、日本の原油業界でその分析が常に注目される方です。原油の緩やかな価格上昇などの見通しを示しています。

3)原油価格急落、アベノミクスはどうなる【言論アリーナリポート】

4)映像「原油価格急落、アベノミクスはどうなる?-プロが分析する2015年のエネルギー」

12月25日に、オイルアナリストの藤沢治さん、常葉大学教授の山本隆三さんを招き、原油価格の先行きと影響を分析する放送を行いました。その報告です。急落の原油を専門家はどのように見ているのでしょうか。

今週のリンク

経産省・資源エネルギー庁、総合資源エネルギー調査会原子力小委員会。12月25日公開。原子力の問題を分析していますが、そこで重要性は強調するものの、依存度を低減という姿勢を打ち出しました。相変わらず、主張の明確性を欠いた文章です。

経産省・資源エネルギー庁、12月26日広報文。政府は原発の利用の状況を含めたエネルギーの需給計画の検討をすることを表明。ただし2015年には温室効果ガスの規制枠組みが、国連の交渉で決まります。急いでとりまとめを行う必要があります。しかし、これまでなかなか先に進みませんでした。この議論がどうなるかは不透明です。

ニューヨークタイムズ、12月15日コラム。経済学者のポール・クルーグマン氏のコラムの日本語訳。サイト「経済学101」から。ロシアの現政権が資源国なのに、貿易・金融の制裁を受ける政治的失敗を行ったことを指摘しています。(英文「Putin on the Fritz」)

4)「何で俺が来たと思っているのだ」原発作業員に向けた激高−菅直人氏

産経新聞12月28日記事。25日に、政府事故調が、追加で聞き取り調査を公表。吉田調書を読み直す作業を産経が行っていますが、その中で原発事故対応の民主党政権、また当時の菅直人首相の混乱ぶりを改めて伝えています。作業員を前に、菅直人氏は怒鳴っていたと、池田元久経産副大臣(当時)の証言です。

東京新聞12月26日記事。政府事故調の聞き取り調査で、当時の原子力安全・保安院で上記のような発言をする幹部がいたとの報告。これは事実としたら事故の遠因になったでしょうし、その組織の行政官が原子力規制庁に移ったことは大変な問題です。

関連記事

-

2015年12月、米国アラスカ州民は州政府から嬉しくないクリスマス・プレゼントを受け取った。35年ぶりの所得税再導入と、「石油配当金」(4人家族の標準家庭で毎年8000ドル=約96万円)の半減を検討している、というのだ。

-

2016年2月2日放送。出演は竹内純子さん(NPO国際環境経済研究所理事、主席研究員)、宇佐美典也さん(エネルギーコンサルタント)池田信夫さん(アゴラ研究所所長)。4月から電力の小売りが自由化される。そのプラスとマイナスを分析した。

-

少し前の話になりますが、2016年12月20日に経済産業省に設置されていた「東京電力改革・1F問題委員会」において、「東京電力改革提言」なる報告書がまとめられました。この提言では福島における原発事故の対策費用の全体像が初

-

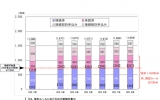

原発事故をきっかけに、日本のエネルギーをめぐる状況は大きく変わった。電力価格と供給の安定が崩れつつある。国策として浮上した脱原発への対応策として、電力会社は「ガスシフト」を進める。しかし、その先行きは不安だ。新年度を前に、現状を概観するリポートを提供する。

-

ドナルド・トランプ新大統領は、グリーンエネルギー事業は同国経済にとって悪材料だと主張している。だが、そのトランプに異議を唱えたい人たちにとっては歓迎すべきデータが発表された。

-

2018年4月8日正午ごろ、九州電力管内での太陽光発電の出力が電力需要の8割にまで達した。九州は全国でも大規模太陽光発電所、いわゆるメガソーラーの開発が最も盛んな地域の一つであり、必然的に送配電網に自然変動電源が与える影

-

原子力発電施設など大規模な地域社会の変容(これを変容特性と呼ぶ)は、施設の投資規模、内容にまず依存するが(これを投資特性と呼ぶ)、その具体的な現れ方は、地域の地理的条件や開発の意欲、主体的な働きかけなど(これを地域特性と呼ぶ)によって多様な態様を示す。

-

英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立は、オズボーン財務大臣対デイビー・エネルギー気候変動大臣の対立のみならず、連立与党である保守党対自民党の対立でもあった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間