今週のアップデート - チェルノブイリ事故の今(2014年11月25日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

1) チェルノブイリ原発事故、現状と教訓(上)-日本で活かされぬ失敗経験

2) チェルノブイリ原発事故、現状と教訓(下)-情報公開で誤情報の定着を避けよ

GEPRの編集者である石井孝明が、1986年に起こったチェルノブイリ原発を出版社ゲンロンのツアーで訪問しました。福島原発事故への教訓を引き出すという視点から、現地の情報を整理。さらに事故処理にかかわった技術者と話し合いました。

チェルノブイリで起こった不必要なコスト、デマや恐怖による社会混乱は、福島事故後の日本でよく似た形で起こっています。そうした失敗を繰り返してはならないと訴えています。

今週のリンク

1)(再掲載)ロシア政府報告書「チェルノブイリ事故25年 ロシアにおけるその影響と後遺症の克服についての総括および展望1986~2011」より、最終章「結論」

GEPR掲載。ロシア連邦 民間防衛問題・非常事態・自然災害復旧省が2011年にまとめた報告書の日本語訳です。チェルノブイリでは社会混乱が、健康や経済に悪影響を及ぼしたという報告です。こうしたリスクを警戒すべきとの分析です。

GEPR掲載。IAEA(国際原子力機関)など国際8機関、ロシア、ベラルーシ、ウクライナの3カ国の報告です。放射線被害の健康被害の全貌は不明なものの、現在のところ甲状腺がんと、事故処理作業員に限定されていると、紹介しています。

3)(再掲載)現地を見よう、危険と切り捨てるな -「チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド」を語る(上)

福島原発観光でイメージ回復を ―「チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド」を語る(下)

GEPR掲載。思想家で東浩紀氏と、政策家の石川和男氏の対談です。今回紹介したチェルノブイリツアーは、東氏の福島の観光地化計画の構想を背景に行われました。

日経BP10月17日記事。米誌ナショナルジオグラフィックの転載です。チェルノブイリ地区が段階的に開放され、多くの人が観光に訪れるようになったことを紹介しています。

アゴラチャンネル11月14日放送。原子力に関係する研究者などの民間有志が集まって、原子力の未来を多角的に考える原子力国民会議という団体の紹介。12月4日に東京中央集会を開催します。(ホームページ)主要メンバーである諸葛宗男(NPO法人パブリック・アウトリーチ上席研究員)、澤田哲生(東京工業大学原子炉工学助教)の両氏に登場いただきました。

関連記事

-

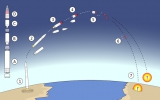

北朝鮮が第5回目の核実験を行うらしい。北朝鮮は、これまで一旦ヤルといったら、実行してきた実績がある。有言実行。第5回目の核実験を行うとすると、それはどのようなものになるのだろうか。そしてその狙いは何か。

-

9月の下北半島訪問では、青森県六ヶ所村にある日本原燃の施設も訪問した。日本原燃は1992年に電力会社の出資で設立された。天然ウランを濃縮して原子力発電用の燃料をつくる。

-

寿都町長選 世の中は総選挙の真っ只中である。そんな中、北海道寿都町で町長選が10月26日に実施された。 争点は、原子力発電所から出る高レベル放射性廃棄物(いわゆる「核のごみ」)の最終処分場選定に関わる『文献調査』を継続す

-

朝鮮半島に「有事」の現実性が高まってきたが、国会論議は相変わらず憲法論争だ。憲法違反だろうとなかろうと、弾道ミサイルが日本国内に落ちたらどうするのか。米軍が北朝鮮を攻撃するとき、日本政府はそれを承認するのか――日米安保条

-

国内の科学者を代表し、政府の科学顧問の立場の組織である日本学術会議が、「高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策について--暫定保管を中心に」という核物質の処理をめぐる提言案をまとめた。最終報告は3月をめどに取りまとめられる。分析が表面的であり、論理的整合性も乏しい、問題の多い提言だ。

-

日本最大級の言論プラットホーム・アゴラが運営するインターネット放送の「言論アリーナ」。6月25日(火曜日)の放送は午後8時から1時間にわたって、「原発はいつ再稼動するのか--精神論抜きの現実的エネルギー論」を放送した。

-

活断層という、なじみのない言葉がメディアに踊る。原子力規制委員会は2012年12月、「日本原電敦賀原発2号機直下に活断層」、その後「東北電力東通原発敷地内の破砕帯が活断層の可能性あり」と立て続けに発表した。田中俊一委員長は「グレーなら止めていただく」としており、活断層認定は原発の廃炉につながる。しかし、一連の判断は妥当なのだろうか。

-

チェルノブイリ事故によって、ソ連政府の決定で、ウクライナでは周辺住民の強制移住が行われた。旧ソ連体制では土地はほぼ国有で、政府の権限は強かった。退去命令は反発があっても、比較的素早く行われた。また原発周囲はもともと広大な空き地で、住民も少なかった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間