チェルノブイリ原発事故、現状と教訓(上)-日本で活かされぬ失敗経験

1986年に世界を震撼させたチェルノブイリ原発事故。筆者は14年11月に作家の東浩紀氏が経営する出版社のゲンロンが主催したツアーを利用して事故現場を訪問し、関係者と話す機会を得た。福島原発事故を経験した日本にとって学ぶべき点がたくさんあった。そこで得た教訓を紹介したい。

結論を示すと、筆者は以下のことを考えた。

1・膨大な除染の負担、恐怖感による社会混乱、デマによる風評被害、避難者のストレスなどチェルノブイリの経験が、日本の福島事故で似た形で繰り返されている。特に「失敗した」と評価できる悪い面においてだ。日本はウクライナの経験を学ぶべきだった。そして今からでも参考にすべきだ。

2・現実を見聞すると、ある対象について脳裏でつくられた「イメージ」は変わる。チェルノブイリは実情以上に悪いイメージがつくられ、それがウクライナと全世界に定着してしまった。福島事故をめぐって、私たち日本人は観光という形を含めて事故現場と情報を正確な形で公開し、悪しきイメージが定着しないように細心の注意を払うべきだ。福島の未来のために。

(写真1)チェルノブイリ4号炉の現状(2014年11月撮影、以下同時期)

(写真1)チェルノブイリ4号炉の現状(2014年11月撮影、以下同時期)1・チェルノブイリ原発事故とは何か

ここで事故を簡単に振り返る。(詳細は高度情報科学技術研究機構(RIST)の運営する原子力百科事典ATOMICA「チェルノブイリ原子力発電所事故の概要」)

1986年4月26日午前1時23分、旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所4号機で事故が発生した。同機の外部電源の喪失時の制御と配電設備のテストを行っていたところ、原子炉が不安定な状況になった。緊急停止システムを稼働させたが、それでも核反応が制御できなかった。そして原子炉が加熱し爆発した。

(写真2)事故当日26日の空撮映像。中央部の原子炉建屋が崩壊している。これを撮影した軍カメラマンの被ばく量は1.9Svに達した。チェルノブイリ博物館(キエフ)の展示から。

(写真2)事故当日26日の空撮映像。中央部の原子炉建屋が崩壊している。これを撮影した軍カメラマンの被ばく量は1.9Svに達した。チェルノブイリ博物館(キエフ)の展示から。4号機は1979年着工で83年に運転を開始した。ソ連特有の「RBMK型(黒鉛減速軽水沸騰冷却型)」と呼ばれるタイプだった。核反応を抑制する減速材に黒鉛を使い、西側の原発と違って原子炉の格納容器がなかった。炉の爆発で数千トンの屋根が吹き飛んだ。そして炉と建屋が破壊され、黒鉛による火災が発生し、放射性物質が拡散した。

十分な放射線防護装備のないまま消防士が消火に当たり、火は翌日までにほぼ鎮火。運転作業員、消防士が急性被ばくによって50人が死亡した。(GEPR「ロシア政府報告書最終章」)事故の処理には軍が投入された。86年夏から石棺(これは日本語通称で、ロシア語で「覆うオブジェ」という意味)と呼ばれるコンクリートの構造物で、むき出しの炉を覆う工事が行われた。

事故は複合要因とされる。制御棒の挿入による反応の抑制が不十分なところに、運転員が誤操作を行い、原子炉が暴走したとされる。また設計上の安全システム、事故を想定した放射線の拡散を防ぐ設備も不十分だった。

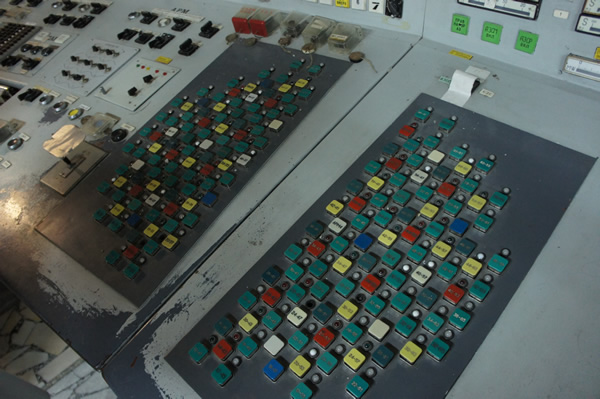

筆者は、事故を起こした4号機と同型で、当時とほぼ同じ3号機の制御室を視察した。制御室の計器はデジタル化されておらず、計測情報が計器で示されるアナログの形だった。制御棒の挿入状況を示す計器もそうだった。チェルノブイリ型の原発の運用は、人の裁量が影響するものであることがうかがえた。

また3号機と壁を隔てた場所に立った。炉心までわずか数十メートルのところだ。放射線の空間線量は毎時30〜40マイクロシーベルト(μSv)と、自然放射線に比べて高いものの、すぐに健康被害を及ぼすものではなかった。

(写真3)(写真4)制御室の計器類

(写真3)(写真4)制御室の計器類 (写真5)原子炉の管理システム。左上の赤いボタンの2つが緊急停止装置。

(写真5)原子炉の管理システム。左上の赤いボタンの2つが緊急停止装置。 (写真6)3号機にあった、事故機と同型の巨大な冷却水ポンプ。

(写真6)3号機にあった、事故機と同型の巨大な冷却水ポンプ。 (写真7)4号機で死亡し遺体の見つかっていない作業員ワシリー・ポデムチュークの記念碑。壁向こうは4号機だ。

(写真7)4号機で死亡し遺体の見つかっていない作業員ワシリー・ポデムチュークの記念碑。壁向こうは4号機だ。 (写真8)事故の4号機と同型の3号機の内部。分厚いコンクリートと複雑な配管で、日本の原発とよく似ていた。

(写真8)事故の4号機と同型の3号機の内部。分厚いコンクリートと複雑な配管で、日本の原発とよく似ていた。 (写真9)石棺の中の推定模型。中央部が崩壊した原子炉。

(写真9)石棺の中の推定模型。中央部が崩壊した原子炉。 (写真10)原子炉を覆う予定の巨大な新石棺、頂上まで90メートル。

(写真10)原子炉を覆う予定の巨大な新石棺、頂上まで90メートル。ソ連は4号機の上に「石棺」と呼ばれるコンクリートの覆いをかぶせた。石棺の老朽化が問題になっていた。その上に新石棺と呼ばれる巨大なアーチ状の建造物を来年までにかぶせる計画がある。現在建設中で、約6.5億ユーロ(約910億円)かかる。崩壊した炉の中には20トンの溶解した核燃料が残る。その取り出しは技術的に方法が確立しておらず、時期は未定だ。

2・事故の周辺住民、作業員への健康影響

チェルノブイリ事故は言論の自由のなかったソ連時代に発生した。事故発生の発表は3日後だった。報道は事故の影響は軽微として、そして復旧活動にあたった消防士や軍の英雄的活動の顕彰が中心だった。報道は社会パニックを起こさないことを目的にし、真実を伝えなかった。

(写真11)チェルノブイリ博物館(キエフ)で飾られている旧ソ連の最高殊勲「金星勲章」。受勲者は「ソ連邦英雄」と顕彰される。ただし受勲した事故処理に当たった3人の消防士は、直後に急性放射線障害で死亡した。

(写真11)チェルノブイリ博物館(キエフ)で飾られている旧ソ連の最高殊勲「金星勲章」。受勲者は「ソ連邦英雄」と顕彰される。ただし受勲した事故処理に当たった3人の消防士は、直後に急性放射線障害で死亡した。しかし口コミでデマや情報が広がり、社会混乱が起こった。この事故を契機に人々が政府当局の発表と活動に不信感を抱き、政府を信頼しなくなった。旧ソ連を語る場合に、事故の発生と情報公開の遅れによる政府への不信が1991年のソ連崩壊の原因になったという指摘が多い。

チェルノブイリで放出した放射線量は520万テラベクレルと、福島の90万テラベクレルの6倍弱だった。さらに事故直後は、全世界で放射線の増加が観察された。

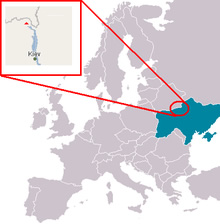

事故の実態が明らかになったのはソ連崩壊の後だ。チェルノブイリはウクライナにあり、首都キエフからは200キロの北方にある。そしてベラルーシ、ロシアとの国境近辺にある。近郊は沼沢地で、人口密度はかなり少ない。強制避難措置の対象になったのは3国で約11万6000人。ウクライナでは、周辺30キロの94の村、2つの市から市民が強制退去となった。事故被災者は、3国で500万人とされている。ウクライナでは原則として避難者以外に補償金は払われていない。

(図1)チェルノブイリ原発の位置(ウィキペディアより)

(図1)チェルノブイリ原発の位置(ウィキペディアより)

(写真12)(写真13)放棄された近郊の村。

(写真12)(写真13)放棄された近郊の村。筆者は、英語・日本語で事故による健康被害の実態を調べたが、全貌は分からなかった。ロシア、ウクライナでは記録を詳細に取って検証する社会文化がないように見える。また旧ソ連体制では社会不安を恐れて事故情報を隠蔽した。そして健康は多様な要因が影響するので、放射線による影響だけを特定することは難しい。旧ソ連邦各国では、90年代の社会混乱を背景に住民の健康が悪化した。平均寿命の低下やストレスによる自殺増、罹病率の上昇が観察されている。それに隠れてしまった面がある。

ロシア政府報告書(GEPR「最終章・結論」(日本語訳))、ロシア、ウクライナ、ベラルーシ3国とIAEA(国際原子力委員会)や国連の報告書「チェルノブイリの遺産」(要約版・日本語訳)では、事故後に汚染されたミルク・乳製品が流通したことによって子どもを中心に4000人が甲状腺被ばくによるがんになり、10人が亡くなったとされる。事故の処理作業に関わった人では、急性被ばくで約50人が亡くなったとされる。

そして低線量被ばくによっての健康被害は観察されていないという。放射線の被害よりも、「住民の精神的ストレスが健康に悪影響を及ぼした」「疾患は旧ソ連の平均を著しく上回っていない」「年100mSv以下の低線量被ばくによって健康被害は観察されていない」との評価が記されている。

今回の訪問で当時チェルノブイリ原発の職員だった人、当時の周辺住民に話を聞いた。それぞれの人の被ばく量はよく分からないそうだ。また事故処理作業の従事者、事故直後に近郊にいた住民の間では病気が多発しているという。ただし、この証言は統計情報に裏付けられたものではない。

健康被害はあったのだろうか。全体像は総じて各報告書の描く通りなのだろう。しかし事故直後に被ばくした人を中心に、知られざる健康被害はかなりあるもようだ。

現在はチェルノブイリ周辺では人間の手がほとんど入らないために、野生動物の宝庫になっている。また訪問では事故現場から30キロ圏内に住む、帰還者(サマショール)とも会話できた。「ストレスがないので元気にやっている。避難は嫌だった」と話している。こうしたサマショールは、事故直後に1000人ほどだったが、もともと高齢者が多かったために、現在は100人程度に減っている。

また実態は不明だが、当時のウクライナでは社会パニックが広がり、数千件の中絶が事故直後にあったという。被ばくによる胎児への悪影響を恐れたものだが、おそらくその必要はなかったであろう。痛ましい悲劇だ。

福島原発事故では、避難によるストレスで震災関連死が増えている。さらに健康をめぐる風評被害が広がった。情報を日本政府は積極的に隠蔽しなかったが、正確な情報の発信は不十分だった。さらに民間人や一部メディアがデマによる恐怖を拡散した。チェルノブイリの過ちを繰り返しているように思う。とても残念なことだ。

(写真14)近郊に住む77才の老人。

(写真14)近郊に住む77才の老人。3・動き続けるチェルノブイリ原発

チェルノブイリ原発は現在も現役の電力施設である。4号機の事故後の夏から1-3号機は順次運転を再開。3号機は2000年まで運転を続けた。建設中の5、6号機は放射能汚染のために、それが中止された。

チェルノブイリ発電所は発電所であると同時に、送電のハブ(中心地)になっていた。そのために、事故後も数千人の人が働き続け、近くの人口都市プリピャチも2000年ごろまで、許可を受けた人は住み続けた。現在でも廃炉措置、そして送電のために数千人の人がウクライナ電力公社の管轄にあるチェルノブイリ原発で働く。

(写真15)送電線が集まるチェルノブイリの施設。

(写真15)送電線が集まるチェルノブイリの施設。ウクライナは91年の独立直後、近日中の脱原発と新規建設を凍結することを国会で決議した。しかし93年にその決議を撤回した。独立後に原子炉3機を新設し、現在15機の原子炉が稼働して電力需要の半分をまかなう。

同国は石炭以外の天然資源が少ない。そして天然ガス、石油を供給するのは、隣国のロシアだ。ロシアとウクライナの関係は緊張が続き、ロシアは政治的な圧力をかける手段として天然ガスを使う。そのために原発に対する反感は根強くあっても、使わざるを得ない状況に追い込まれたようだ。

(写真16)原発内にあった、電力事業をたたえる壁画。共産革命を率いたレーニンは「共産主義とは、ソビエト権力プラス全土の電化である」と述べた。電力事業は旧ソ連で大変重視された産業だった。(ソビエトとは、旧ソ連の人民評議会のこと)

(写真16)原発内にあった、電力事業をたたえる壁画。共産革命を率いたレーニンは「共産主義とは、ソビエト権力プラス全土の電化である」と述べた。電力事業は旧ソ連で大変重視された産業だった。(ソビエトとは、旧ソ連の人民評議会のこと)日本人のツアー参加者は「原発に賛成ですか、反対ですか」という質問を会う人に行った。興味深いことに、どの立場の人も、賛否をめぐる単純な答えを示さなかった。まず自分のチェルノブイリをめぐる経験を語り、その上で賛成、反対の意見を述べた。これは福島の被災者へのインタビューと同じだ。まず生活という現実があり、それに忙しく、原発の是非を簡単に結論づけられないのだろう。

「毎日考える中で慣れてしまい、原発の是非を深く考えなくなった面があると思う」と、ツアー会社の社長は述べた。自主帰還者の77才の男性は被災者であるにもかかわらず「原子力には反対で危険と思う。しかし電気が必要な以上、原発は仕方なしに、安全に使っていかなければならないと思う」と話した。

28年間の時間の流れによって、ウクライナの人々は冷静に原発事故を受け止められるようになった面があるのかもしれない。

(2014年11月25日掲載)

関連記事

-

(GEPR編集部)この報告は、以下の日本学術会議臨床医学委員会放射線防護・リスクマネジメント分科会の審議結果を取りまとめ公表された、「子どもの放射線被ばくの影響と今後の課題―現在の科学的知見を福島で生かすために―」の要旨

-

チェルノブイリ原発事故の後で、強制避難の行われた同原発の近郊に避難後に戻り、生活を続ける自主帰還者がいる。放射能が危険という周囲の見方と異なり、その人たちは総じて長生きであり、自分では健康であると述べている。

-

長崎県対馬市:北海道の寿都町、神恵内に続く 長崎県対馬市の商工会は、高レベル放射性廃棄物の最終処分場の選定問題に3番目の一石を投じる模様である。 選定プロセスの第1段階となる「文献調査」の受け入れの検討を求める請願を市議

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」。今回のテーマは「次世代原子炉に未来はあるか」です。 3・11から10年。政府はカーボンニュートラルを打ち出しましたが、その先行きは不透明です。その中でカーボンフリーのエネ

-

私はNHKに偏見をもっていないつもりだが、けさ放送の「あさイチ」、「知りたい!ニッポンの原発」は、原発再稼動というセンシティブな問題について、明らかにバランスを欠いた番組だった。スタジオの7人の中で再稼動に賛成したのは、

-

(写真1)モンサント社ロゴとホームページ(米国本社)(日本モンサント) 米国農業探訪取材・第2回・全4回 第1回「社会に貢献する米科学アカデミー」 食糧不足は技術で解決できるのか? 「世界の食糧が足りなくなるのではないか

-

小泉進次郎環境相(原子力防災担当相)は、就任後の記者会見で「どうやったら(原発を)残せるかではなく、どうやったらなくせるかを考えたい」と語った。小泉純一郎元首相が反原発運動の先頭に立っているのに対して、今まで進次郎氏は慎

-

いろいろ話題を呼んでいるGX実行会議の事務局資料は、今までのエネ庁資料とは違って、政府の戦略が明確に書かれている。 新増設の鍵は「次世代革新炉」 その目玉は、岸田首相が「検討を指示」した原発の新増設である。「新増設」とい

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間