福島でのリスクコミュニケーションの重要性・上=放射能より恐怖が脅威

Chernobyl Tissue Bank (ホームページ)

筆者ホームページ

3年ぶりに福島を訪問

美しい山並み、勢い良く稲が伸びる水田、そしてこの地に産まれ育ち、故郷を愛してや まない人々との出会いを、この夏、福島の地を訪れ、実現できたことは大きな喜びです。東日本大震災後、何度も日本を訪れる機会がありましたが、そのほとんどが東京で、福島を訪れるのは、2011年9月の初訪問以来です。

福島の風景は美しく、そこに住む人々の優しさや寛容さが育まれた土地だということを実感させるものでした。地元の人と直接お話する機会を得られたこと、3年前の初訪問と比べ、彼らの生活がどのように変化したのか知ることができ、本当に感謝しています。

私は、 ケンブリッジ大学にて甲状腺病理学研究の一環で1992年からベラルーシとウクライナ、ロシアの科学者たちと共同で研究を始め、1998年からはチェルノブイリ生理組織バンク所長として国際学術研究に従事してきました。

福島第1原発の事故後は、放射線リスクコミュニケーションに積極的に取り組み、日本や各国で学校や大学で幅広く講演なども行ってきています。そんな中で、医療従事者、科学者としての立場から、福島の人のために何か役に立てないかとの思いから、今回の訪問が実現しました。

本当の健康被害は心理的ストレス

分子病理学の研究者として、チェルノブイリでの原発事故の影響を研究することに多くの時間を費やしてきましたので、原子力発電所での事故による放射線被ばくで、どのような健康上の影響があるのかについては、十分理解しております。

健康上の影響というのは、人体への放射線の影響によるものというよりも、むしろ、多くの人々が先祖代々からの土地を離れて生活せざるを得ないこと、そして コミュニティに起こる変化に直面することからくるものです。自分の家に戻ることができるのか、できるのだとすればいつなのか、自分自身、あるいは家族に放射線被ばくによる健康上の影響があるのかどうかを知ることもできない不確かな状況では、普通の生活を送ることは非常に困難です。

原発事故による放射性ヨウ素被ばくでの主な影響は、幼児期に被ばくした場合に、甲状腺がん発症につながることがチェルノブイリの事例からわかっています。甲状腺がんの発症数は、被ばく量に関連しています。放射性ヨウ素で汚染された空気を吸わないようにすること、汚染された食べ物を摂取しないことによって、放射性ヨウ素へさらされる危険を減らせば、一人ひとりの被ばく量を減らせることがわかっています。

福島では事故の後で、そうした被ばく量を減らす取り組みがなされました。そのために住民の放射性ヨウ素の被ばく線量は平均して、チェルノブイリ事故後のそれと比べると、非常に少なかったのです。加えて、ヨウ素をふんだんに含む普通の日本食も、放射性ヨウ素が体に取り込まれるのを阻む役割を果たしています。放射性ヨウ素による汚染は非常に短期的なものです。福島で放出されたすべての放射性ヨウ素は、事故後3カ月以降には存在しません。

原子力発電所から放出された、たとえば放射性セシウムなどの、環境に長期的に残る他の要素による汚染を懸念する声もあります。しかしながら、放射性ヨウ素とは対照的に、放射性セシウム被ばくによる健康被害に関しては、チェルノブイリでは依拠する証拠がまったく見られませんでした。おそらく、福島でもチェルノブイリでも大多数の人々の被ばく線量が一度のCTスキャンによる被ばくと同等か少ないかだったからだと思われます。

放射性ヨウ素の場合と同じく、福島原発から放出された放射性セシウムの量もチェルノブイリに比べてはるかに少ない量でした。チェルノブイリ事故後の最大の健康被害は、被ばくによって直接生じたものではなく、放射能への恐怖によるものでした。

この恐怖から、人々は自身と家族の健康被害をおそれ、精神的にも、また 生活の質にも大きな影響を受けました。私たちはチェルノブイリの事故から放射能の健康被害について多くを学びました。しかし被ばくを抑えるために、住み慣れた地域を離れるといったことによって引き起こされる心理的ストレスにどう対処するかについては、残念ながら十分には学んでいないのです。

情報と対話で得られる安心

福島ではじめに訪問したのは、いわき市にいる 「福島のエートス」に参加する皆さんでした。福島第一原発から25km離れた、150世帯くらいの末続という小さなコミュニティに住まわれている方々です。定期的に外的な放射線量、ホールボディーカウンターによる体内の放射線量、そして食べ物に含まれる放射線量を計測しています。

そしてその数字が実際にどんな意味を持つのかについて、食べ物や生活習慣がどのように線量に影響しているのかについて話し合いを、グループ内でされています。私が訪問した時には、地域に住まわれる年配のご夫妻、小さいお子さんを含めてのご家族連れ、また、赤ちゃんを連れたお母さんもいらしてました。

メンバーの方々は、 自分たちで積極的に動かれ、実際に海に出て釣った魚を食べた体験を伝えてくれたり、その写真を見せてくださいました。放射線について学び、実際に線量を計測することによって、行動を自らの意思でコントロールされている方たちでしたので、私が特に科学者としての見解をお伝えして安心してもらう、という場にはなりませんでした。

ですが、 一人ひとりの話から、最初の不安や葛藤から、情報を知ること、実際に計測をすることによって、どのように納得し、前進しているかという心の変化の過程を興味深くうかがいました。また、 自分は納得していても、やはり離れて住む家族から心配され、その心配をほぐしていこうとされる娘さんのお話が印象的でした。私自身も娘がいますので、その親御さんがどれほど心配されているかはよく分かります。その混沌から抜け出した娘さんだからこそ、自分たちがその地に住み続けると決めたことを、離れて住む親御さんに説明できているのだと思います。

さまざまな情報が錯綜し、混沌とした状況のなかで、分からないからこそ苦しいという状況から、情報と対話によって、その状況を脱却することの重要性をあらためて感じました。

(「(下)情報流通での科学者の責務」に続く)

(2014年11月4日掲載)

関連記事

-

Trusted Flaggersとは何か? EUでは、「安全で予測可能で信頼できるオンライン環境」を確保するために、加盟国各国がTrusted Flaggersを導入しなければならないと定めた法律が、すでに2024年2月

-

アメリカ人は暑いのがお好きなようだ。 元NASAの研究者ロイ・スペンサーが面白いグラフを作ったので紹介しよう。 青い曲線は米国本土48州の面積加重平均での気温、オレンジの曲線は48州の人口加重平均の気温。面積平均気温は過

-

5月13日に放送した言論アリーナでも話したように、日本では「原子力=軽水炉=福島」と短絡して、今度の事故で原子力はすべてだめになったと思われているが、技術的には軽水炉は本命ではなかった。1950年代から「トリウム原子炉の道?世界の現況と開発秘史」のテーマとするトリウム溶融塩炉が開発され、1965年には発電を行なった。理論的には溶融塩炉のほうが有利だったが、軽水炉に勝てなかった。

-

新型コロナ騒動は客観的には大勢が決したと思うが、世論は意外に動かない。NHK世論調査では「緊急事態宣言を出すべきだ」と答えた人が57%にのぼった。きょう出るとみられる指定感染症の見直しについても、マスコミでは否定的な意見

-

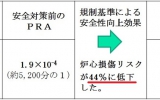

再稼働に反対する最も大きな理由 各種世論調査では再稼働に反対する人の割合が多い。反対理由の最大公約数は、 万一事故が起きた時の影響が大きい→事故対策が不明、 どれだけ安全になったのかが判らない→安全性が不明、 原発が再稼

-

ユダヤ人は祈りのときにヒラクティリーという帽子をかぶる。そこから出た紐が右手と左手に結ばれる。右手はユダヤでは慈愛を象徴し「あなたの行いが慈愛に満ちるように、そしてそれが行き過ぎないように」、左手は正義を象徴し「あなたが正義を振りかざしすぎないように」という意味を込めているそうだ。

-

本年5月末に欧州委員会が発表した欧州エネルギー安全保障戦略案の主要なポイントは以下のとおりである。■インフラ(特にネットワーク)の整備を含む域内エネルギー市場の整備 ■ガス供給源とルートの多角化 ■緊急時対応メカニズムの強化 ■自国エネルギー生産の増加 ■対外エネルギー政策のワンボイス化 ■技術開発の促進 ■省エネの促進 この中で注目される点をピックアップしたい。

-

山火事が地球温暖化のせいではないことは、筆者は以前にも「地球温暖化ファクトシート」に書いたが、今回は、分かり易いデータを入手したので、手短かに紹介しよう。(詳しくは英語の原典を参照されたい) まずカリフォルニアの山火事が

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間