中川恵一氏に聞く、低線量被ばくの誤解と真実・2-福島で甲状腺がんは増えたか?

低線量放射線の被ばくによる発がんを心配する人は多い。しかし、専門家は「発がんリスクは一般に広がった想像よりも、発がんリスクははるかに低い」と一致して指摘する。福島原発事故の後で、放射線との向き合い方について、専門家として知見を提供する中川恵一・東大准教授に聞いた。(全3回)

問い2

福島で甲状腺がんが増えたという報告があります。原発事故の影響でしょうか?

答え2

甲状腺がんには検査を増やせば「発見」も増える特徴があります。

――福島県では原発事故当時18歳以下だった27万人の甲状腺診断が行われています。今年2月には「75人に甲状腺がんとその疑いを発見」との発表が福島県からありました。子どもの甲状腺がんの発生率は、100万人に1〜2人という報道もあります。どのように考えるべきでしょうか。

中川 これは、原発事故の影響によるものではありません。

韓国では今、甲状腺がんが増え、がんの第1位です。理由は、検診数の多さです。日本ではがん検診の受診率の少なさが問題ですが、韓国では6割の人が検診しています。そして女性の乳がん検診の際に、医師がついでに同じ検査機を使って甲状腺がんも見るようになったのです。

すると「発見」が急増しました。韓国の発見割合は10万人に81人、世界平均の10倍という統計もあります。女性にがんへの不安が広がり、手術が増えました。今、韓国では検査のしすぎが社会問題になっています。

そもそも、甲状腺がんは大人にかなりの確率で存在しますが、進行が非常に遅いことが特徴です。命にかかわらなければ手術のリスクを考え、切除しなくてもいい場合がほとんどです。

甲状腺がんは当然、若い人にもあります。福島での甲状腺がんの発見は、検査数が増えていることを考えると、決して異常なことではありません。

――一方、チェルノブイリ原発事故では、甲状腺がんで15人の子どもがなくなりました。

中川 まず、チェルノブイリ事故と福島事故とでは事情が違うことを、考える必要があります。チェルノブイリ事故では周辺住民の子どもの100人に1人は1万mSvも被ばくし、6000人の子どもが甲状腺がんになりました。それに対して、福島事故の子どもの最大被ばく量は35mSvです。事故による被ばく量の増加も、大半の子供は数mSvです。

チェルノブイリではソ連体制の下で事故の情報が住民に伝えられず、避難や食料の管理が適切に行われませんでした。それに加えて土地の事情があります。ヨウ素という物質は甲状腺ホルモンをつくるためだけに必要です。日本人は海の近くで生活し、ヨウ素を昆布のような海藻から体に取り入れます。

ところが内陸で生活するとヨウ素が不足しがちになります。米国では、家庭用食塩にヨウ素を入れるように政府が指導しています。チェルノブイリ周辺では、ヨウ素の含む食材をほとんど食べていませんでした。

――日本とは食をめぐる環境が違ったわけですね。

中川 チェルノブイリ事故では放射性物質であるヨウ素131が拡散しました。乳牛が汚染された草を食べそこから取れたミルクを、子どもたちが飲みました。ヨウ素不足の体に取り込まれたために、甲状腺が吸収しました。

福島原発事故の場合には、事故直後に周辺地域産の食材の流通を禁止しました。そのために、食料による被ばくはほとんどありませんでした。

このように、状況が異なることから、日本ではチェルノブイリ事故と同じように子どもたちが甲状腺がんになる可能性はありません。ただし今後、福島で検査が増えれば、がんの「発見」も増えます。そのことを認識して、周知しておく必要はあります。

問い3

低線量被ばくの危険性を訴える人たちが今でもいます。その情報にどのように向き合うべきでしょうか?

答え3

科学的事実を受け止め冷静に情報に向き合ってください。

――中川先生は事故直後から、低線量被ばくの健康影響について情報発信をはじめました。ところがインターネットなどで批判をたくさん受けました。

中川 ネットで私の名前を検索すると「御用学者」とか、たくさんの悪口雑言が書かれています。私は誰かに頼まれて発言したのではなく、誤ったがんや放射線の情報が広がることがおかしいと思い、自発的に発言したのです。

私が語る放射線の情報は、私個人の意見ではなく科学的な事実です。これまでの研究の集積、医師としての経験の結果です。

――どのような理由で、一部の人は低線量被ばくの危険性を訴えているでしょうか。

中川 低線量被ばくの影響はとても小さいものです。しかしゼロであると断言できません。リスクがまったく存在しないと証明するのは難しいことです。私は「福島でがんは増えない」と判断していますが、「絶対」と証明はできません。残念ながら断言できないために、「危険」という、一部の人の主張が印象に残ってしまいました。危険を主張する人は「リスクゼロ」を求めているようです。

――国際放射線防護委員会(ICRP)も0から100mSvまでの間の健康影響は安全サイドに立って、ごくわずかでも影響があるとする仮説を採用しています。

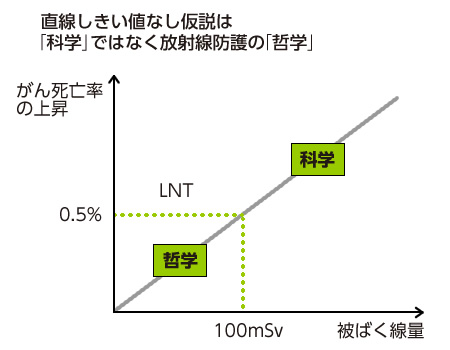

中川 ICRPは、発がんは「しきい値」というある水準から急に発生する現象ではなく、被ばく量に比例して発生しているとの仮説を採用しました。LNT(直線しきい値なし「Linear Non-Threshold」)仮説といいます。

1000mSvの被ばくでは約5%がん発生が増加するとのデータがあります。LNT仮説では仮に100mSvでは0.5%と想定し放射線の防護を検討します。ただしICRPは、これを仮説と強調し「がん発生、死亡者数推定に使ってはいけない」「10mSv以下の被ばくでは健康被害は観察されない」としています。いわば100mSv以上は「科学」の領域、100mSv以下は「哲学」の領域、つまり安全思想の領域と言えるでしょう。

ところが日本では誤ってLNT仮説が紹介されました。「10mSvの被ばくなら人口200万人の福島でがんは100人増える」と専門家と称する人が発言し、混乱を生みました。これは仮説で、10mSv以下でがんが必ず増えるという意味ではありません。それなのに「ICRPが、がんが増えると言っている」という主張もありました。いずれも間違いで残念です。

「3・福島へのメッセージ」に続く。

(取材・編集 石井孝明(アゴラ研究所フェロー))

(2014年10月6日掲載)

関連記事

-

福島産食品などがむやみに避けられる風評被害は、震災から4年以上たってもなお根深く残り、復興の妨げとなっている。風評被害払しょくを目指す活動は国や県だけでなく、民間でも力を入れている。消費者の安心につながる食事全体での放射線量の調査や、企業間で連携した応援活動など、着実に広がりを見せている。

-

米国ではスリーマイル島事故などの経験から、原子力の安全規制は大きく改善されてきている。日本の原子力規制委員会(以下「規制委」)も、規制の仕組みを改善してきたNRC(アメリカ合衆国原子力規制委員会: Nuclear Regulatory Commission)を参考にして、現在の独善的な審査の仕組みを早急に改めるべきである。

-

おそらくGEPR読者の方の多くは、福島第一原発事故による放射線被害はほぼ無いものと理解され、心配もしていないことだろう。しかしながら、社会の一部にまだ心配が残るようだ。事故からもう2年近くになる。さまざまな方が、不安を払拭するための努力を行っている。この原稿でもその試みを行いたい。

-

日本卸電力取引所(JEPX)の存在が改めて注目されている。電力自由化が進む中で取引の仲介と価格発信をする同所の重要性が、一段と高まることは間違いない。日本のエネルギーシステムに、同所は将来どのような貢献をするのか。

-

7月1日から再生可能エネルギーの全量固定価格買い取り制度をスタートさせた日本に衝撃的なニュースが飛び込んできた。ドイツが太陽光発電の買取制度を大幅に修正することが決定したという。

-

1986年に世界を震撼させたチェルノブイリ原発事故。筆者は14年11月に作家の東浩紀氏が経営する出版社のゲンロンが主催したツアーを利用して事故現場を訪問し、関係者と話す機会を得た。福島原発事故を経験した日本にとって学ぶべき点がたくさんあった。そこで得た教訓を紹介したい。

-

10月27日放送の言論アリーナを公開しました。現地で医療活動を行う公衆衛生の研究者でもある越智小枝医師(相馬中央病院内科診療科長)に話をうかがった。

-

再稼動の遅れは、新潟県の泉田知事と東電の対立だけが理由ではない。「新基準により審査をやり直す原子力規制委員会の方針も問題だ」と、池田信夫氏は指摘した。報道されているところでは、原子力規制庁の審査チームは3つ。これが1基当たり半年かけて、審査をする。全部が終了するのは、単純な計算で8年先になる。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間