今週のアップデート - アゴラ静岡シンポジウム27日開催(2014年9月22日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

1) 第3回アゴラ・シンポジウム「災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか」

アゴラ研究所は、9月27日に静岡で、地元有志の協力を得て、シンポジウムを開催します。東日本大震災からの教訓、そしてエネルギー問題を語り合います。東京大学名誉教授で、「失敗学」で知られる畑村洋太郎氏、安全保障アナリストの小川和久氏などの専門家が出席。多様な観点から問題を考えます。聴講は無料、ぜひご参加ください。詳細は上記記事で。

2) 「災害のリスク―東日本大震災から何を学ぶか」パンフレット【アゴラ・シンポ関連】

シンポジウムのパンフレットを作成しました。当日のプログラムにもなります。自由にお使いください。(PDFはこちら)

アゴラ・シンポジウムで基調講演『東日本大震災が教えるもの』を行う畑村洋太郎氏に、寄稿をいただきました。畑村氏は震災前から災害、原発、津波のリスクを指摘してきました。政府福島原子力発電所事故調査・検証委員会では委員長を務めました。

「想定」「避難」「復興」「全体像」「共有」「平時と有事」「複合災害」「過去の経験」などのキーワードで表される8つの視点から問題を分析。防災、そして個人の生活に示唆の富む文章です。ご一読ください。

4)東日本大震災の教訓を「減災」に活かす【アゴラ・シンポ関連】

アゴラ・シンポジウムの第1セッション「東海地震のリスクをどう考えるか」に出席いただく常葉大学社会環境学部長の池田浩敬氏に寄稿をいただきました。東日本大震災、またその後の政府の災害予測で、大量の情報が提供されています。しかし、それは特定地域にそのまま当てはまらず、また誤った予想を生みかねないと、防災研究者の立場から分析しています。

5)専門家の陥る数字と論理の罠―効果的なリスコミとは?【アゴラ・シンポ関連】

アゴラ・シンポジウムの第1セッション「東海地震のリスクをどう考えるか」に出席いただく西澤真理子氏に寄稿をいただきました。西澤氏はリスクコミュニケーションコンサルタントとして、リテラジャパンという会社を経営しています。福島の実務体験を参考にして、効果的なリスコミの方法を提言しています。

6) 欧州と米国から学ぶエネルギー安全保障【アゴラ・シンポ関連】

アゴラ・シンポジウムの第2セッション「エネルギーの選択と環境問題におけるリスクを考える」に出席いただく常葉大学経営学部教授の山本隆三氏に寄稿をいただきました。他国のエネルギーでのリスクの事例を紹介し、エネルギーを多面的に考え、原子力を位置づけることの必要性を訴えています。

日本の原子力規制委員会の行政活動が、多くの批判にさらされています。NPO日本の将来を考える会(IOJ)にかかわる元エネルギー関係者が、優れた規制を行っているとされる米NRC(原子力規制委員会)と日本を比べました。制度、人材で大きな差があることが分かります。

今週のリンク

1)田中氏「独立性保つ」 石渡氏「2度と事故起こさぬ」–原子力規制委に2新委員

日本経済新聞9月20日記事。原子力規制委員会の5人の委員のうち、2人が交代しました。事業者と対立関係にあった島崎委員が交代しています。原電敦賀2号機の断層審査、各原発の審査の遅れなど課題が山積しており、速やかな対応が望まれます。

フォーブスウェブ版コラム(9月17日付)。米国では1979年のスリーマイル島原発事故以来、原発の建設が止まりました。90年代から再開され、21世紀では初の原子炉がまもなく完成します。TVA(テネシー州電力公社)所有のワッツ・バー原発2号機、1号機は1996年稼働です。米国は、シェールガス革命の中でも、原発の意義を認め、建設を国が支援しています。

4)(私の視点)エネルギー政策 3.11前への回帰は許さない

朝日新聞9月19日記事。前者は元外交官で東海大学教授も務めた金子熊夫氏、前原子力委員会委員長代理の鈴木達治郎氏の論考。推進と慎重の立場でしょう。こうした多様な視点から、エネルギーが語られないことが日本の問題です。

5)ビル・ゲイツを興奮させた日本の次世代原子炉、原発事故で停滞 中国など猛追で「命取り」

産経新聞9月18日記事。同社による原子力を肯定的にとらえた連載「原子力再興」の一部。日本が優位性を持っていた次世代原子炉の研究が停滞していることを伝えています。科学技術の進歩から、残念なこと。事故処理と研究は分けるべきでしょう。

関連記事

-

トランプ前大統領とハリス副大統領の討論会が9月10日に開催される。大統領選に向けた支持率調査によると、民主党の大統領候補であるハリス副大統領が42%、共和党候補のトランプ前大統領が37%で、ハリス氏がリードを広げていると

-

エネルギー・環境問題の「バーチャルシンクタンク」であるグローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)を運営するアゴラ研究所は、インターネット上の映像配信サービスのニコニコ生放送で「アゴラチャンネル」を開設して、映像コンテンツを公開している。3月15日はエネルギー研究者の澤昭裕氏を招き、池田信夫アゴラ研究所所長との間で「電力改革、電力料金は下がるのか」という対談を行った。

-

東京新聞によれば、学術会議が「放射性廃棄物の処理方法が決まらない電力会社には再稼動を認可するな」という提言を17日にまとめ、3月に公表するらしい。これは関係者も以前から懸念していたが、本当にやるようだ。文書をみていないので確かなことはいえないが、もし学術会議が核廃棄物の処理を条件として原発の運転停止を提言するとすれば違法である。

-

EUタクソノミーとは 欧州はグリーンディールの掛け声のもと、脱炭素経済つまりゼロカーボンエコノミーに今や邁進している。とりわけ投資の世界ではファイナンスの対象がグリーンでなければならないという倫理観が幅を効かせている。

-

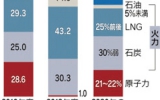

政府が2021年7月に発表した「2030年CO2排出46%削減」という目標では、年間の発電電力量(kWh)の総量を現在の1兆650億kWhから9400億kWhに低減(=省エネ)した上で、発電電力量の配分を、再エネ38%、

-

経済産業省は4月28日に、エネルギー源の割合目標を定める「エネルギーミックス」案をまとめた。電源に占める原子力の割合を震災前の約3割から20−22%に減らす一方で、再エネを同7%から22−24%に拡大するなど、原子力に厳しく再エネにやさしい世論に配慮した。しかし、この目標は「荒唐無稽」というほどではないものの、実現が難しい内容だ。コストへの配慮が足りず、原子力の扱いがあいまいなためだ。それを概観してみる。

-

内閣府のエネルギー・環境会議が出した「選択肢」を見て、少しでもエネルギーを知るものは誰もがあきれるだろう。稚拙すぎるのだ。そこで国民の3つの選択肢のひとつとして「原発ゼロ」が示されている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間