「夏の電力は足りている」論の誤り【2014年電力危機】

大阪の2つのビルの奇妙な対比

大阪のビジネス街である中之島で、隣接する2棟のビルの対比が話題という。関西電力本社ビルと朝日新聞グループの運営する中之島フェスティバルタワーだ。関電ビルでは電力危機が続くためにその使用を減らし、夏は冷暖、冬は暖房が効かない。中に入ると不快さを感じるという。そして間引いて照明されているので昼は薄暗く、夜もまばらな灯りの中で社員が残業している。出入りする社員の表情も暗いそうだ。

(写真1・中之島フェスティバルタワー。同社ホームページより)

一方で、中之島タワーは夜通し光り輝き、中では冷暖房がしっかり効いて快適な電力多消費ビルだ。12年に完成して、商業施設を併設し、朝日新聞大阪本社も置かれている。

今年の夏の関西の電力不足は危険な状況にある。関電の原発が今夏に全停止しているためだ。関西の電力ピークは一番の猛暑日となる8月第2−3週ごろ。この時期に行われる朝日新聞が主催者に名を連ねる全国高校野球大会も影響する。今はそれほどでないが、かつて夏の高校野球は人気があり、テレビの視聴と冷房の使用が電力消費を押し上げた。

節電を考えるため、そして高校生の健康へ配慮をして、朝日新聞社は甲子園を猛暑の時期からずらすべきなのに、そうした動きを震災後に示さない。せめて節電を呼びかけるべきであろう。しかし朝日新聞をはじめ各メディアは、震災以降の毎年夏に「自称」エネルギーの専門家を登場させて「電力は足りている」という奇妙な話を流した。その情報は正確な電力事情の認識を妨げる非常に危険なものだ。

朝日新聞は反原発を強硬に主張している。皮肉を込めた記事を書こうと、ある雑誌の企画に合わせて筆者はこのビルのエネルギーの使用の取材を同社に申し込んだ。ところが、その意図を察したのか「回答は差し控えたい」と断られてしまった。

これらの2つのビルの光景のように「苦しむ現場と、苦しませる部外者や評論家」の問題が、電力危機をめぐって随所に見られる。おかしな政策の責任を誰も取らず、しわ寄せは責任を持って電力を使う人、そして電力会社が背負う。

今回の論考では、現状と過去3年の日本の電力危機を振り返り、どのような対応が個人と企業に必要なのかを考えたい。

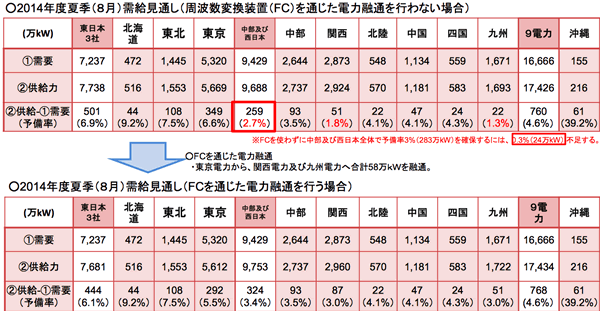

関電の予備率、わずか1.8%

原発の停止による電力供給不足は深刻だ。今年の夏の電力需給予備率(最大需要に対する供給力の余力)は、9電力平均で4.6%。電力会社は停電や電力不足を避けるために、3-5%をめどに予備率を設けるが、危険な水準となる。特に九州電力は予備率1.3%(22万kW)、関西電力は1.8%(51万kW)と低い。

日中のピークで数十万kWクラスの大型の発電機が1つ動かなくなれば大規模な停電の危機に直面する。関電と九電は、他社からの電力購入を予定し、見かけ上は予備率3%を確保した。しかし他社も原発停止で電力に余裕がない。今年は全国各地で、電力供給の運用はかなり厳しい。

関電は姫路第二発電所の工事の繰り上げ、老朽発電所の稼働などを行っている。同社はネガワット特約(節電した場合の割引契約)などを増やし、電力不足時点の警告のメール配信を強化するなどの試みを行う。

行政も動き、近畿、九州の経産局は、「電力受給連絡会」を、電力会社や自治体と立ち上げ、電力需給の監視を強化する。政府は2011年の震災直後の電力危機では、関東、東北では電気事業法による制限令で、大口需要家の電力使用を強制的に減らした。ところがその時に産業活動の混乱が生じたために、行政は今回の電力危機でそれを行わない。

一連の対策は「焼け石に水」の感がある。ようやく原子力規制委員会が、九電川内原発の安全対策が、新規制基準に適合していると16日に判定。再稼動に一歩前進した。しかし稼働は早くても今秋になる見込みで、この夏に間に合わない。こうなることは分かっていたのに、電力危機の状況を作り出したのは、政府・資源エネルギー庁の失態だ。

過去3回の夏の節電—現場の奮闘で危機を乗り越えた

震災後の電力不足の夏は今年で4回目になる。毎年、夏前に「電力は足りている」という主張を反原発派の人々が騒ぎ、一部メディアがその主張を拡散した。幸いにして大規模停電がないまま夏が毎年過ぎたが、同じ人々とメディアが、夏の終わりに「政府と電力会社が、電力足りないと嘘をついた。原発がなくても大丈夫だ」と騒いだ。そして原発の再稼動を批判した。

また人々の怒りは電力会社に向かった。「あなたたちは経営者失格だ。3年前、原発は動かないと言ったではないか」。関西電力が今年6月に行った株主総会。2年ぶりに出席した橋下徹大阪市長はこのように関電経営陣を罵り、電力料金の値上げ、電力の需給危機、2期連続の赤字を批判した。「ポピュリスト政治家」の橋下氏は、世論を敏感に感じているのだろう。

筆者はうんざりしている。こうした議論の多くは事実と違うもので、状況を無意味に混乱させてきた。

「電力会社と消費者や企業といった電力を使う人の頑張りで、電力が足りない状況を足らしてしまった」。これが、過去3年の夏をめぐる筆者の理解である。以下は、データから導かれるものだ。

1)電力の需給は危機的な状況にあったが、まじめな日本人が節電をして、「足りない状況なのに足りる状況」に変えてしまった。

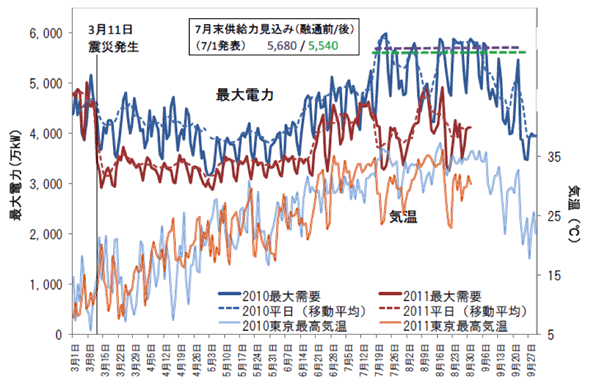

電力不足が懸念された2011年の状況を見てみよう。図表1は東京大学岩船由美子准教授の氏のホームページ「緊急節電」に掲載された東京電力管内の電力使用の推移だ。震災前の10年と比べると、11年では電力需要が減少した。10年の最大需要は5999万kWであったのに、11年は同4922万kWで18%も減少。震災直後に東電・政府が予想したピーク電力は5500万kWであった。電力の使い方を各個人、企業が見直した影響が大きい。電力使用は、約3割が家庭、約3割が産業(サービス業)、約4割が産業(製造業)とされる。

2)個人の節電行動は11年夏、10%以上減と顕著。エアコンの利用の減少が主因。

電力中央研究所は「家庭における2011年夏の節電の実態」という論文を公表している。この調査は2700人の個人の2011年7-9月分の電気使用量を調べた。すると節電意識の高まりで前年より平均10%減少した。そして、約3割の世帯で15%以上の節電が達成された。電気使用量減の4割程度はエアコン節電による効果と推定される。夏の暑さをがまんした個人の努力がある程度影響した。

この影響は継続しており、全国各地で個人のエネルギー使用量では5%以上の削減が観察されている。

3)産業向けに、電力を強制的に制限したことが効いた。

政府は2011年に電力使用制限令を行い、関東と東北の大口需要家、つまり工場に使用の抑制、原則として15%の削減を命令し、実施させた。さらに東京電力も契約の範囲内で、大規模工場に生産調整や、工場稼働の土日への振り分けを依頼した。これによって産業分野の削減が行われたと政府は分析している。(「平成23年(2011年)冬の電力需給対策について」内の「夏の需給対策の総括」)

問われるべき教訓—現場の「頑張り」だけで大丈夫か

「トップは無能で決断できないのに現場が頑張るためになんとか物事が動く」。

日本の社会と組織では、こんな自虐的な感想がよく聞かれる。興味深いことに、電力危機でも同じことが当てはまる。福島原発事故を起こした東電の行動や、政府・経産省のエネルギー政策は、多くの問題があった。ところが国民一人ひとりが節電意識を持ち、自発的に行動したことで、電力危機を過去3年の夏に乗り越えた。日本人の民度の高さに日本は救われた面がある。そして送配電網を守り、また発電設備を新設した、電力会社の現場の優れた取り組みも評価されるべきであろう。

電力危機が続く以上、この取り組みは続けるべきだ。しかし現場の努力頼みで大丈夫だろうか。総合的な対策がないまま、局所最適を積み上げたら、別の部分でリスクが高まることがある。エネルギーでも同じだ。

過剰な節電、電力供給不安、そしてそれに関連して発生している電気料金の増加は、産業活動を妨害し、雇用に悪影響を与えている。そして一世帯当たりの電力料金の増加負担は年10万円以上となり、物価上昇の一因となっている。原発の停止による燃料負担の増加分は、13年度で推定3兆6000億円と膨大な金額になった。

問題の中心は、震災前まで電力の3割を担った原子力を使えないことにある。原子力規制委員会の審査が遅れ、混乱しているためだ。福島原発事故により原子力の不信が広がったことは深刻に受け止めるべきだし、事故の反省に基づく原発の安全対策の強化は必要だ。しかし電力不足の危機に直面しているのに、混乱を4年も放置し続けるのはおかしい。

ちなみに日本の原子力規制をめぐる現行法では、原発の審査と稼働は並行して行えることになっている。そして世界の原子力の規制でもそうしている。政治的に日本でそれを実施することは難しいだろうが、「できるのにしない」というおかしな状況は認識すべきであろう。原発を動かしながら、多くの人が主張する「卒原発」の長期的な道筋を考えることは可能だ。今は明確な基準のないまま、法律に反する形で原発が止まっている。

電力危機に責任を持つ人が節電に取り組むが、疲弊してその奮闘は報われない。一方で、責任を持たない「口舌の徒」が、「電力は足りている」とデマと言える情報を流し、電力会社を批判し、節電をしない。このような異様な状況は変えるべきだ。

問題を正確に見つめることから、電力危機への対策と解決は始まる。電力の安定供給と価格低下を目指さず、人々が困っている日本のエネルギー政策は問題が多すぎる。

(2014年7月22日掲載)

関連記事

-

私の専門分野はリスクコミュニケーションです(以下、「リスコミ」と略します)。英独で10年間、先端の理論と実践を学んだ後、現在に至るまで食品分野を中心に行政や企業のコンサルタントをしてきました。そのなかで、日本におけるリスク伝達やリスク認知の問題点に何度も悩まされました。本稿では、その見地から「いかにして平時にリスクを伝えるのか」を考えてみたいと思います。

-

直面する東京電力問題において最も大切なことは、1.福島第一原子力発電所事故の被害を受けた住民の方々に対する賠償をきちんと行う、2. 現在の東京電力の供給エリアで「低廉で安定的な電気供給」が行われる枠組みを作り上げる、という二つの点である。

-

日経エネルギーNextが6月5日に掲載した「グローバル本社から突然の再エネ100%指示、コスト削減も実現した手法とは」という記事。 タイトルと中身が矛盾しています。 まず、見出しで「脱炭素の第一歩、再エネ電力へはこう切り

-

めまいがしそうです。 【スクープ】今冬の「節電プログラム」、電力会社など250社超参戦へ(ダイヤモンド・オンライン) 補助金適用までのフローとしては、企業からの申請後、条件を満たす節電プログラム内容であるかどうかなどを事

-

東洋経済オンラインに掲載された細野豪志氏の「電力危機に陥る日本「原発再稼働」の議論が必要だ」という記事は正論だが、肝心のところで間違っている。彼はこう書く。 原発の再稼働の是非を判断する権限は原子力規制委員会にある。原子

-

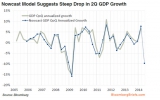

世界のマーケットでは、こういう情報が飛び交っているようだ。ロイター(−7.1%)や日経(−8%)も含めて、日本の4~6月期の実質GDPはリーマンショック以来の落ち込みというのがコンセンサスだろう。これは単なる駆け込み需要の反動ではなく、本来はもっと早く来るはずだった供給ショックがアベノミクスの偽薬効果で先送りされた結果である。その意味で、これは1970年代の2度の石油危機に続く第3のエネルギー危機とも呼べる。

-

規制委の審査には、効率性だけでなく科学的、技術的な視点を欠くとの声も多い。中でも原発敷地内破砕帯などを調べた有識者会合は、多くの異論があるなか「活断層」との判断を下している。この問題について追及を続ける浜野喜史議員に聞く。

-

小島・農水省の中に、遺伝子組み換え作物の栽培の計画を持っている人がいました。ところが民主党政権が成立して、全部つぶれてしまいました。それがそのまま放置されている状況です。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間