福島原発は地震で壊れたのか

はじめに

福島原発事故において、地震によって原子炉の主要設備が破壊されたのではないかという懸念が、社会に広がっている。こうした懸念が、原子力規制委員会による過剰ともいえる地震対策や、原子力発電への不安につながっている。この小論が、そうした懸念を払拭する一助になればと思う。

筆者は原子力の技術者として長年メーカーに勤めてきた。2014年3月に最終報告書を公表した原子力学会事故調査委員会では、地震動とプラントの状況についての分析の取りまとめを行った。

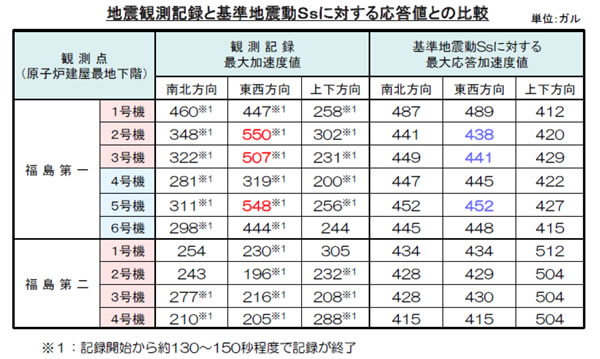

まず、事故をめぐる事実関係を確認する。2011年3月11日に発生した東日本大震災東北地方太平洋沖地震では、福島第一原子力発電所の立地する大熊町、双葉町で震度6強の揺れがあった。同発電所の各号機においては、原子炉建屋最地下階に設置された地震計の記録によれば、その揺れは、震度6弱相当の揺れであり、それは原子力発電所の地震動に対する健全性評価のための地震動の大きさ、基準地震動(Ss)によってもたらされる揺れの大きさに匹敵する大きさであった。

運転中の原子炉は、全て自動停止(スクラム)した。しかし、送電鉄塔の倒壊や遮断器の損傷などにより、発電所全体で外部電源が喪失する事態が発生した。外部電源の喪失に伴い、点検中であった4号機の1機を除き、全12機の非常用ディーゼル発電機はすべてが自動起動し、電源が確保された。

地震の発生直後に大津波警報が気象庁より出された。当初は地震のマグニチュードを7.9、津波高さ3m程度以上と警報が出された。その後、大津波警報に変わり、福島第一には15時30分頃(地震後1時間弱経過後)に、大きな津波が襲来した。この津波の大きさは約13m(観測された遡上高さは15m超)とされている。

この津波により、同原発の広範な範囲が浸水、多くの海水系機器が損傷し、建屋への浸水で各号機の電源盤の機能が広く失われ、1~5号機で全交流電源が喪失、さらに1、2、4号機では直流電源も喪失する事態となった。その結果、炉心溶融、格納容器破損と事態が進展、大量の放射性物質を環境に放出する事態となった。

地震動が同原発に直接的には、どのような影響を与えたのか、について検討評価されたものをまとめる。

2.設備の健全性評価のための地震動の予測

日本の原発において、設計で考慮される地震動の大きさとしての基準地震動や、最大津波の大きさの想定は、学術界、学会で議論してきた結果に基づくものである。すべての規制に携わってきた人、学識経験者や技術者の合意に基づき、その基準を定め、評価に適用してきた。過去には、世界で経験した大きな地震動のデータを基にして、その地震動の波を各発電所の地盤の状況に適用して、個別の地震動の大きさを定めてきた。

現在は、発電所に影響を与えると推察される地殻の移動、突然のずれの大きさの予測を基にして、振動の伝播を評価、各発電所での地震動の大きさを推定し、発電所の健全性を評価する仕組みとしている。地震動の規模は、発生や伝播の評価モデルの相違や不確実さなどにより発生する地震動の大きさにより発生頻度が異なる、と同時にばらつきが大きい。

基準地震動を決めてもそれを越す地震動は必ず存在する。そのために、それを残余のリスクとして、損傷リスクを低減するように対応する仕組みが考えられている。したがって、基準地震動は、それを超えたからと言ってすぐに損傷を受けるものではないことが確認されたと言える。

3.計測された地震動の大きさと設備の健全性

現実に、今回の震災ではどの程度の大きさの地震動があったのか、そのデータを示す。福島第一、第二の原子力発電所での地震動の大きさは、表1に示すように既に把握されている。この地震では他の原子力発電所も含めて、東北地方太平洋岸の12基全ての原子力発電プラントにおいては、制御棒全数が問題なく挿入され、停止モードに入ったことが確認されている。

東電福島第一原子力発電所の2、3号機、東北電力女川原子力発電所1、2、3号機では、一部の地震動が基準値を超えてはいたが、各測定データにおける異常や目に見える重要機器等の損傷は認められていない。

4.地震動による構造健全性に関わる評価

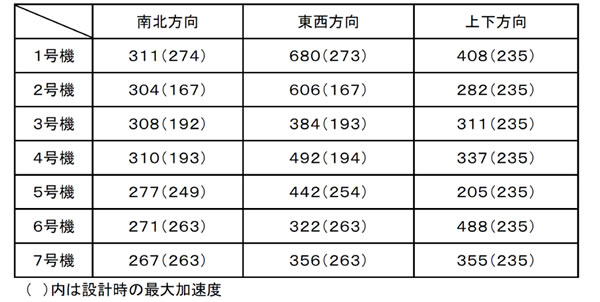

今回の地震動に比べ格段に大きな振動が発電所を襲った中越沖地震動での原子力発電所の応答評価および現地視察確認結果との比較を見てみると、いずれのプラントも基準地震動に対して約50%程度、最大で3倍以上も上回る応答であった。

表2では、解放基盤上での地震動による加速度を設計基準と比較している。解放基盤上での設計基準は450galであり、この設計基準に対して1.5-2倍以上の地震動が推定された。これを基に、各プラントの重要設備の耐震安全性を再評価した結果、耐震安全性が確認されたと報告されている。

また、解析等からの評価結果に基づき、原子力安全・保安院の意見聴取会において、プラントの安全機能に重大な影響を及ぼす損傷はなかったことが示されている。

過去の柏崎刈羽原子力発電所での地震時の振動応答による主要部位の構造強度の評価では、設計と実プラントを比較して実力としての耐力には余裕があり、東電福島第一原子力発電所の各号機においても同様と推定されること、基準値を超える最大加速度が観測された5号機におけるプラントウォークダウン(目視点検)において、安全上重要な機能に影響を及ぼす損傷が見られなかったこと、などの結果が示された。

原子力発電所の耐震設計と実際の構造健全性における破損という視点からの評価においては、設定された基準地震動に対する余裕の大きさは、中越沖地震での東京電力柏崎刈羽原子力発電所で十分に確認されてきた。今回の地震でも、最も震源から近くで地震動を受けた女川原子力発電所においては、現実にその健全性は十分に確認されている。

地震動に対して裕度があり、安全機能に深刻な影響を与える損傷はなかったと判断される。ただし、プラントパラメータ(設備の計測数値)に表れない程度の微少な漏えいなどの有無については、現時点では確認が困難であり、今後、重要な機器については、可能な限り現場確認を行っていくことが望ましい。

5.運転パラメータによる健全性の確認

地震直後は、プラントパラメータの記録が残されており、原子炉水位や圧力、格納容器温度などからは、原子炉冷却材圧力バウンダリ(制御装置)の損傷が疑われるような状況ではなかった。ただし、事故後の目視可能な範囲でのウォークダウン結果からは,耐震クラスの低い設備の一部には損傷が見られる例もあった。今後の詳細な調査検討により,主要な安全設備の健全性に対する地震の揺れの影響に関する評価がなされる必要がある。

プラントパラメータによる確認

原子炉の水位・圧力等の冷却に関連したパラメータの時系列により分析を行った結果、以下の結論を得た。

・炉圧、水位などの冷却に関わるデータの変化

原子炉水位はスクラムによりボイド(原子炉中の水の沸騰中の泡)が消滅するため一時的に低下するが、給水制御系により一時的に給水流量が急増したこと、制御棒駆動系から冷却水の流入があること等により原子炉水位はすぐに回復し、その後は原子炉圧力の上昇下降に応じて変化している。

それは、スクラム後 MSIV (主蒸気隔離弁)が閉鎖した時に取られる運転操作に伴う挙動であり、1F-1(福島原発1号機) では地震発生から津波来襲までの間、炉心冷却機能はIC の運転によって維持されており、炉水位も維持されていたことからECCS(非常用炉心冷却系) の作動も無く、MSIV 閉鎖状態における通常の冷却操作をしていたと判断できる。

・地震時の格納容器の圧力・温度の変化

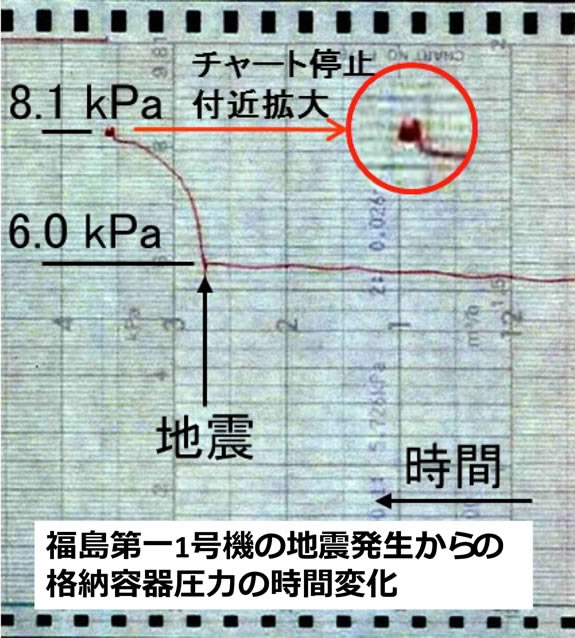

格納容器の損傷の有無を確認するために、1号機、2号機、3号機、各号機のスクラム後の格納容器圧力の記録計チャートを調査した。各プラントとも、スクラム後は僅かな圧力ではあるが単調に増加をしている。これは、外部電源喪失により常用母線から電源が供給されているドライウェルクーラーが停止したため格納容器内の温度が上昇したために、格納容器圧力も上昇したものと考えられる。図1には、1号機のチャートを示す。

地震により格納容器が損傷していた場合には、格納容器圧力は大気圧と同じとなり、圧力上昇は見られないはずであり、各プラントで見られる格納容器圧力が立つこと自体が格納容器の健全性を示している。

なお、各プラントとも15時40分頃に津波来襲の影響でチャート送りが停止している。

格納容器圧力の変化要因としては、高温高圧の一次冷却材の漏洩による圧力上昇、高圧窒素等の漏洩による圧力上昇等が考えられるが、いずれの場合も圧力上昇が継続するが、記録ではチャート送り停止後もこのような上昇は見られず、他の要因による影響はなかったと考えられる。

6.他の事故調の評価との比較

以下に他の事故調査委員会の評価結果を示す。

① 政府事故調報告書では、原子炉圧力容器、格納容器、非常用復水器(IC)、原子炉隔離時冷却系、高圧注入系等の主要設備被害状況を検討している。津波到達前には停止機能は動作し、主要設備の閉じ込め機能、冷却機能を損なうような損傷はなかったとしている。

② 民間事故調報告書では、津波来襲前に関して、地震により自動停止し未臨界を維持したこと、外部電源を喪失したが非常用ディーゼル発電機(EDG)により電源は回復したこと、その間にフェールセーフ(安全装置)が働きMSIV(非常用炉心冷却装置)が閉止したこと等、正常であったことが述べられている。

③東電最終報告書では、1号機~3号機について地震による自動停止と、自動停止から津波来襲までの動きに分けて評価している。前者は各プラントとも地震により正常にスクラムしたこと、外部電源喪失したがEDGにより電圧を回復したこと、EDG起動までの間に原子炉保護系電源喪失しMSIVが自動閉したこと等の結論を得ている。

国会事故調では配管の損傷に起因すると考えられる直接的なデータは認められないものの、これは、“可能性はないとはいえない”との見解が示された。しかし、一方、上記に示すように政府事故調ほかの見解でも、機能は正常に働いていたと報告されており、加えて、日本機械学会の調査においても同様の見解が示されている。

これは、5月14日に開催された日本学術会議での総合工学委員会原子力事故対応分科会主催公開シンポジウム「福島第一原子力発電所事故プロセスの学術的検討」においても議論された。

以上より、地震発生から津波来襲の影響を受ける前までは、各プラントとも「止める」機能・「閉じ込める」機能は維持されており、地震によるこれら安全機能への影響は特段発生していなかったと判断できる。

7.おわりに

福島第一・第二の各原子力発電所においては、地震時の構造健全性の分析とあわせて、事故の経緯として、各号機の地震後の運転データに安全上異常となるようなものが見あたらないこと、地震により安全上重大な問題となるような“ふるまい”を示すようなプラント測定データは認められていないことから、地震動による安全上の機能を喪失する重大な損傷はなかったと結論される。

(2014年6月30日掲載)

関連記事

-

日経新聞によると、経済産業省はフランスと共同開発している高速炉ASTRIDの開発を断念したようだ。こうなることは高速増殖炉(FBR)の原型炉「もんじゅ」を廃炉にしたときからわかっていた。 原子力開発の60年は、人類史を変

-

「原発は危険だ。だからゼロに」 — 菅元首相の発言から考える(上)で示された菅氏の発言を、どのように解釈するべきであろうか。そこからうかがうかぎり、菅氏はエネルギーについて、誤った、もしくは片寄った考えを数多く信じていた。もし首相として、それらに基づいて政策を決断していたのなら、おそろしいことだ。

-

民主党・野田政権の原子力政策は、すったもんだの末結局「2030年代に原発稼働ゼロを目指す」という線で定まったようだが、どうも次期衆議院選挙にらみの彌縫(びほう)策の色彩が濃く、重要な点がいくつか曖昧なまま先送りされている。

-

もんじゅは、かつて「夢の原子炉」と言われ日本の原子力研究の希望を集めました。そして、世界で日本が最も早く実用化する期待がありました。ところが、95年の発電開始直後のナトリウム漏洩事故以降、ほとんど運転していません。

-

四国電力の伊方原発2号機の廃炉が決まった。これは民主党政権の決めた「運転開始40年で廃炉にする」という(科学的根拠のない)ルールによるもので、新規制基準の施行後すでに6基の廃炉が決まった。残る原発は42基だが、今後10年

-

GEPRの14年2月の記事。再掲載。原子力規制委員会の手続きおける、法律上の問題について分析している。違法行為がかなり多い

-

りょうぜん里山がっこうを会場として、中山間地域のみなさんや福島大学の学生を中心に勉強会を開催した。第一回は、2014年10月4日に国立保健医療科学院の山口一郎上席主任研究官をゲストに迎え、食品基準値の疑問に答えてもらい、損失余命の考え方が役立つかどうかや参加者のニーズを話し合った。

-

言論アリーナ「日米原子力協定の裏側」を公開しました。 番組はこちらから。 来年7月で30年の期限が来る日米原子力協定が「自動延長」されるかどうか注目されています。これはエネルギー問題だけではなく、日米同盟の核戦略ともから

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間