自由のもたらすチャンスに注目を・エネ庁村瀬政策課長【電力システム改革を考える・上】

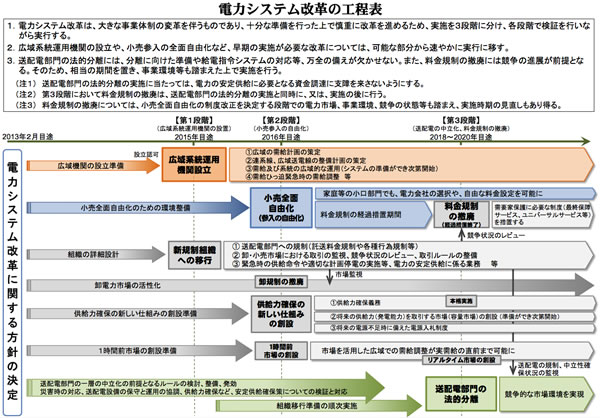

経産省・資源エネルギー庁は、現在電力システム改革を進めている。福島原発事故の後で、多様な電力を求める消費者の声が高まったことが背景だ。2020年までに改革は完了する予定で、その内容は「1・小売り全面自由化」「2・料金規制撤廃」「3・送配電部門の法的分離」などが柱で、これまでの日本の地域独占と「10電力、2発電会社」体制が大きく変わる。

経産省の試算によれば、新たな需要創出効果は7・5兆円となり、安倍晋三首相はアベノミクスの「3番目の矢・規制改革」の中心的なものとして国民にその意義を訴える。

一方で、既存の電力システムの激変による悪影響を懸念する声も一定数ある。電力の独占見直しは、福島原発事故の後で電力会社攻撃を強めた民主党政権時代に方向が決まり、議論を詳細に詰めなかった面が残る。例えば、原子力をどうするのか、消費者が料金と安定供給の面で今よりサービス低下に直面しないかなどの問題だ。(参考・GEPR論考「二兎を追った悲劇 ― ドイツの電力自由化と再生可能エネ促進」)

今回は、実際に電力改革を担う、資源エネルギー庁の村瀬佳史・経産省資源エネルギー庁

電力・ガス事業部・政策課長兼電力改革室長、元グーグル日本法人代表で現在は新電力のエナリスの社外取締役など電力問題にも詳しい村上憲郎氏と、元総務官僚の東京大学公共政策大学院の関啓一郎教授にインタビューを行った。(村上、関両氏のインタビューは記事「電力改革、広がるビジネスの可能性に注目【電力システム改革を考える下】」に掲載)3人とも、改革に前向きの意見を示している。

電力システム改革をめぐる多角的な議論をGEPRは提供し、読者の方が問題を考える一助にしたい。

(以下、村瀬課長インタビュー本文)

自由のもたらすチャンスに注目を

村瀬 佳史

経産省資源エネルギー庁

電力・ガス事業部 政策課長兼電力改革室長

なぜ今電力改革か

––改めて聞くが、電力システム改革の狙いとは何か。

新規参入や競争を促す環境を整備することで、従来の電力体制では実現できなかった形で低廉かつ安定な電力の供給を可能にすることだ。この改革によって多様な電源の活用等を通じて料金を抑制し、料金メニューの多様化等を通じて消費者のニーズを満たし、エネルギー市場の活性化等を通じて日本経済全体にも資する電力事業を実現したい。

「3・11」の後で日本の電力をめぐり、さまざまな課題や問題が浮き彫りになった。電力供給に不安が生じる中で、地域を越えた広域的な電力供給、分散型電源などの多様な電源や、需要側の需要抑制への取組の活用、競争を通じた電気料金の抑制の必要などが求められた。消費者からわき上がった「多様なサービスを自由に選びたい」という声にも、対応できなかった。

これらの問題の解決はまさに「待ったなし」の状況。エネルギー基本計画にあるように今回の法改正を「起爆剤」として「エネルギー構造の大転換」につながる変化を期待している。

––制度設計で配慮をしたことは。

関係者が準備、対応しやすいように、ステップバイステップで段階的に改革を行うことにしている。第一弾改正で改革プログラムの設定、15年からの広域的運営推進機関の設立、第二弾改正で16年をめどにした小売り自由化、第三弾改正で20年ごろまでの法的分離方式による送配電部門の中立性の一層の確保を予定している。

––15年開始の広域機関の意義、また今回の第二弾改革の狙いは何か。

広域的運営推進機関は第一弾改正の柱だ。この機関は全ての電力事業者が参加する中立公平な組織で、送配電網や接続ルールの整備、中立的な立場で送電網への接続に関する受付を行うことなどを通じて、立地適地に偏りの見られる再生可能エネルギーも含め、多様な発電事業者の事業環境が改善されるだろう。

第二弾として、現在開会中の国会で審議される電気事業法改正法案は、「小売参入の全面自由化」を内容としている。これは電気の小売に関する「供給区域」や「地域独占」を撤廃するものだ。これにより既存の電力会社同士や異業種からの新たな事業者の参入による新たな競争の促進がありえるだろう。

改革のメリットと事業の広がり

––新規事業者の参入拡大策をどのように考えるのか。

新規事業者の参入拡大が、今回の改革のポイントだ。全国の卸電力取引所の役割はいまだ1%未満にとどまっている。そのためには卸市場の活性化が鍵となる。今回の改正により、卸規制を撤廃するだけでなく、これまで私設・任意であった取引所に法的位置づけを与えるなど、事業環境の整備を進める。

最近は、発電、小売などの分野で、新しい事業者の参入が進みつつある。これまでのエネルギー業界は、電気、ガス、石油、再生エネなど、「縦割り」が目立った。今回の改革を契機として業種横断的な事業展開が広がるだろう。

今後、新たな技術やサービスのノウハウを有する新規参入者の参入が促進され、ビジネスモデルの融合を通じた「総合エネルギー企業」が創出されることを期待する。これは、各企業にとって競争力の強化につながると同時に、我が国のエネルギー安全保障にも寄与するものと考えている。

––この改革は一般の消費者、ビジネスに役立つのか。

「3・11」後に「自由に電力会社、サービスを選びたい」という声が国民の皆さまの間で高まった。新規参入の促進により、その声に応じてこれまでにない新しいサービスや価格メニューが生まれることを期待している。また、今回の改正より独占市場であった7・5兆円分の市場が新たに開放される。これはどの企業にもチャンスである。ダイナミックなエネルギー市場の創出は日本経済の活性化にもつながる。

––電力会社にもプラスになるだろうか。

そう期待している。一連の電力システム改革では、電力会社の自由裁量、ビジネスモデルの選択肢が増える。実際に、事業分野や地域をまたがる事業連携を進めていこうとする動きも出てきているし、他分野のノウハウや技術を使った多様な新サービスの提供も可能となってくる。さらに今後は我が国で新たに創出されたサービスや技術を活用して、海外市場でも日本のエネルギー企業が活躍する可能性があるだろう。

既存の電力会社はこれまでの経験から高い技術とノウハウを蓄積しており、その力をぜひ、新たなサービスの提供やビジネス領域の開拓で発揮していただきたい。

(取材・構成 アゴラ研究所フェロー石井孝明。なおこの原稿は、エネルギーフォーラム5月号の原稿の一部を、同誌のご厚意で転載させていただいた。同誌編集部に感謝を申し上げる)

(2014年5月19日掲載)

関連記事

-

どの分野であれ投資案件には常にリスクがつきまとう。特に本年4月から自由化された電力市場における新たな発電案件には様々な不確実性がつきまとい、その投資判断は極めて難しい。自由化された電力市場における最大の課題は、高い不確実性の中でともすれば不足しがちな投資をいかに確保するかという問題である。

-

先の国会の会期末で安倍晋三首相の問責決議可決などの政治の混乱により、政府が提出していた“電気事業法変更案”が廃案になった。報道によると、安倍首相は「秋の臨時国会で直ちに成立させたい」と述べたそうだ。

-

アゴラ研究所の運営するインターネット放送の「言論アリーナ」。8月6日の放送は自民党衆議院議員の細田健一氏を招き「エネルギー危機を起こすな」を放送した。それを報告する。

-

日本のこれまでの核燃料サイクル政策について解説する。アゴラ研究所・GEPRの運営するインターネットの映像コンテンツ「言論アリーナ」の記事『原発は「トイレなきマンション」か??核廃棄物』を提供した。その理解を深めるための記事だ。

-

かつて省エネ政策を取材したとき、経産省の担当官僚からこんなぼやきを聞いたことがある。「メディアの人は日本の政策の悪い話を伝えても、素晴らしい話を取材しない。この仕事についてから日本にある各国の大使館の経済担当者や、いろんな政府や国際機関から、毎月問い合わせの電話やメールが来るのに」。

-

毎日新聞7月17日記事。トルコで16日にクーデタが発生、鎮圧された。トルコはロシア、中東から欧州へのガス、石油のパイプラインが通過しており、その影響は現時点で出ていないものの注視する必要がある。

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」は1月28日、「原子力規制のもたらす日本経済の危機」を放送した。再稼働をめぐり、新規制基準の適合性審査が遅れて、原発が稼働できない状況になっている。問題の分析と改善策を有識者が語り合った。

-

(GEPR編集部より)広がった節電、そして電力不足の状況をどのように考えるべきか。エネルギーコンサルタントとして活躍し、民間における省エネ研究の第一人者である住環境計画研究所会長の中上英俊氏に、現状の分析と今後の予想を聞いた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間