何がエネルギー貧困を作り出すのか — 政策の選択肢

雑誌「プレジデント」の4月14日号に、「地球温暖化か、貧困か」とのサブタイトルで「 雑誌「プレジデント」の4月14日号に、「地球温暖化か、貧困か」とのサブタイトルで「注目のキーワード‐エネルギー貧困率」についての私のコメントが掲載された。記事の一部が分かり難いので、少し詳しく説明したい。

欧州では、ガス、電気のエネルギー関係料金の支払いに問題がある人が増えている。現在は人口の8・5%、4000万人を超えていると報道されている。むろん、この背景には、欧州の景気低迷・失業者の増加の問題があるが、エネルギー価格の上昇が問題をさらに大きくしている。

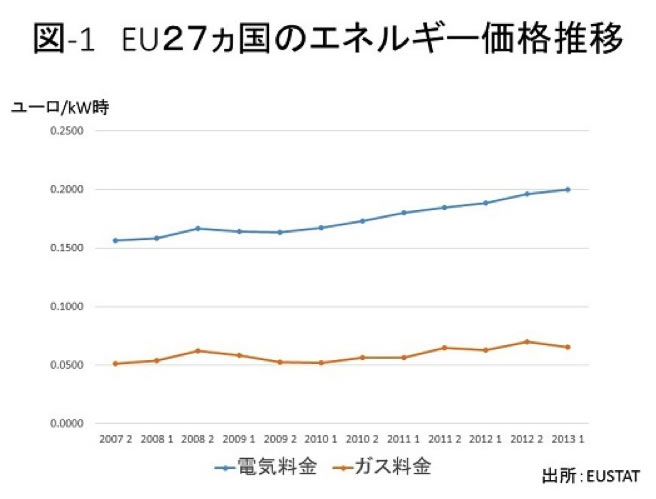

リーマンショック前からの欧州27カ国の家庭用ガス料金と電気料金の推移を図‐1に示している。ガス料金、電気料金共に上昇しているが、値上がり率は電気料金のほうが大きい。」についての私のコメントが掲載された。記事の一部が分かり難いので、少し詳しく説明したい。

ガス料金の値上がりの理由の一つは、EU内におけるガス生産数量の減少により、相対的に輸入量が増えていることだろう。輸入される天然ガスの価格は、世界的に原油価格に連動して動く「原油リンク」で決められていることが多い。この価格決定方式の見直しに欧州もアジア諸国の需要家も動いているが、まだ多くの契約は「原油リンク」だ。リーマンショックで下落した原油価格は、その後再度上昇し、2011年から時として1バレル100ドルを超えることもある。この原油の値上がりは天然ガス価格にも反映される。

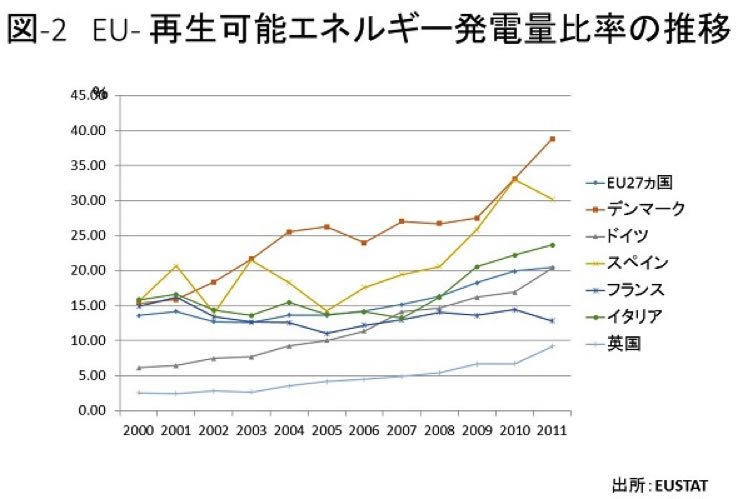

電気料金が大きく上昇している理由はいくつかあるが、再生可能エネルギーによる発電が、多くの欧州諸国で増えていることも値上がりに影響を与えている。欧州主要国における再エネの発電比率は図‐2の通りに推移している。ドイツでは、再エネの発電による電気の買取りに関わる需要家の負担額、即ち買い取り価格と売電価格の差は、今年191億ユーロ(約2兆7000億円)と見積もられている。電気料金1kWh当たりでは6・24ユーロセント、円では約9円にもなり、標準家庭の負担額は年間3万円を超える。

化石燃料を使用せずに、二酸化炭素を排出しない再エネの導入が必要なことは言うまでもない。しかし、再エネの導入により必需品のエネルギー価格が上昇し、エネルギー貧困層が増えるのは確実だ。結果、気候変動問題の対策をとりながら、違う社会問題を発生させることになる。地球規模の問題に取り組み、自国では貧困の問題を悪化させるというのは、正しい選択だろうか。

どちらが、将来社会にとり大きなリスクなのか、問題解決への寄与度とその影響の度合いはどうなのか。再エネを最大限導入という政策を打ち出す前に、リスク分析と社会への影響が検討されるべきだった。

(2014年4月21日掲載)

関連記事

-

ソーラーシェアリングとはなにか 2月末に出演した「朝まで生テレビ」で、菅直人元総理が、これから日本の選ぶべき電源構成は、原発はゼロ、太陽光や風力の再生可能エネルギーが主役になる———しかも、太陽光は営農型に大きな可能性が

-

ニュージーランド議会は11月7日、2050年までに温室効果ガス排出を「実質ゼロ」にする気候変動対応法を、議員120人中119人の賛成多数で可決した。その経済的影響をNZ政府は昨年、民間研究機関に委託して試算した。 その報

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

米国農業探訪取材・第4回・全4回 第1回「社会に貢献する米国科学界-遺伝子組み換え作物を例に」 第2回「農業技術で世界を変えるモンサント-本当の姿は?」 第3回「農業でIT活用、生産増やす米国農家」 (写真1)CHS社の

-

これを読むと、現状のさまざまな論点に目配りされ、「分析文書」としてはよくできている。ところが最近の行政文書によくあるように、何を実行したいのかが分からない。書き手が意図的にぼやかし、無責任に逃げようとしていることもうかがえる。

-

2011年にまとめた報告書の日本語訳。チェルノブイリでは社会混乱が、健康や経済に悪影響を及ぼしたという報告。こうしたリスクを警戒すべきという。

-

7月20日公表。パリ協定を受け、欧州委員会が加盟諸国に、規制基準を通知した。かなり厳しい内容になっている。

-

それでは1ミリシーベルト(mSv)の除染目標はどのように決まったのだろうか。民主党政権の無責任な政策決定が、この問題でも繰り返された。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間