エネルギー基本計画の無責任さを批判する

安倍首相と政府産業競争力会議

エネルギー基本計画(2014年版)が4月11日に閣議決定された。

これを読むと、現状のさまざまな論点に目配りされ、「分析文書」としてはよくできている。ところが最近の行政文書によくあるように、何を実行したいのかが分からない。書き手が意図的にぼやかし、無責任に逃げようとしていることもうかがえる。

そしてこの計画に従えば、原発は自然と減り脱原発が実現してしまう。矛盾に満ちた内容だ。私は「政策文書」としては落第だと考える。

基本計画の内容

この計画のポイントを列挙してみる。

- 日本のエネルギー政策の基本目標として「安定供給と安全保障」「コスト削減」「環境負荷低減」、さらに「安全性」という、「3E+S」という従来の目標を掲げた。

- これまで記述量が少なかった「国際戦略」、水素、再エネ、スマートグリッドなどの「技術開発」、「国民とのコミュニケーション」が、節を設けて以前よりも言及量が増えた。

- 原発、再生可能エネルギーを始め、各電源の割合について、これまでと違って将来の数値目標を設けなかった。

- 温暖化防止のために前回の計画では減らすことに言及された石炭について再評価をした。

焦点となった原発については、以下のことが言及された。

- 原子力を「ベースロード電源」と位置づけた。(意味は後述)

- 原発依存度は「可能な限り低減」としながら、その時期、また発電割合の数字を明示せずに「規模を見極めて確保する」という、曖昧な表現を使った。

- 見直し論が出ていた核燃料サイクルは「推進」しつつ、「柔軟性を持たせる」という、曖昧な表現を使った。

- 再稼動についても、「原子力規制委員会が安全と認めた場合」進めるとした。

- 福島事故の反省を述べた。

「原子力推進」ではない文章

原発について、民主党政権は12年に「2030年代ゼロを目指す」と目標を掲げたが閣議決定などはしなかった。そこれから転換したが、内容は曖昧だ。この文章を(おそらく読まない、または分析しないで)「原発推進に戻った」という批判がメディアで広がった。ところが、その内容は違う。

原発を「ベースロード電源」と表現したことを批判するメディアがいくつかあった。しかし、この計画では、石炭、地熱、水力もベースロード電源とされている。これは発電の技術用語で、「電源構成の基盤となって一定量を常に発電し続ける電源」という意味にすぎず、以前から行政文書で使われていた言葉だ。

ただし経産省はこの文章で「ベースロード」の意味を定義していない。もしかしたら書き手の官僚は、状況が変われば「重要電源」と見なすという小細工を仕掛けたのかもしれない。ただし騒ぐ必要はないだろう。たいした意味のある言葉ではない。

それよりも、「何も決めていないこと」が、この計画の問題だ。

過去の基本計画では、各電源の発電目標が決められていた。ところが今回の計画にはそれを入れなかった。状況が読めないことに加え、原発と再エネで政治的な論争になることを、安倍政権と経産省は警戒したのだろう。

また重大な問題である停止中原発の再稼動にも、対策を示していない。現在、原子力規制委員会が、再稼動を引き延ばし、法律に基づかない、おかしな規制政策を重ねている。(参考・「原子力規制委員会は何を審査しているのか【言論アリーナ・本記】」)また、安倍内閣の閣議決定では、原子力規制委員会に「原子炉を再稼動する権限はない」(参考・「政府閣議決定答弁書」)としている。

それなのに基本計画では、委員会の判断に基づき「再稼動を進める」と、明言した。これは行政文書間の矛盾だ。

原子力規制委員会の審査では、昨年7月の新安全基準の施行以来、7カ月が経過して今年4月時点でまだ一基も動いていない。福島第一原発を除いた48基の大半は当面動きそうにない。この問題に手をつけなければ、エネルギー政策は前に進まない。しかし、原子力の厳しい世論を前に、政治も行政も、その問題から逃げている。

「原発をつくらせない政策」は手つかず

しかも、原子力をつくらせない既存の政策は手つかずだ。3つの重要な問題があるが、いずれも基本計画で、深く分析され、対策も言及されていない。いずれも民主党政権の「置き土産」だ。

第一に原発の稼動年数の問題だ。民主党政権は、原子炉等規制法の改正で、原発の寿命を原則40年とした。日本の原子炉一覧を見れば分かる通り、このルールを適用すれば、2010年代から順次、原発は廃炉となる。

福島事故の影響で、日本で原発の新設は世論の反対があって、数十年単位で不可能だろう。米国では79年のスリーマイル島原子力事故以来、軍関係の原子炉以外、約30年ゼロだった。建設ゼロで廃炉が続けば、当然原発の発電比率は減っていく。

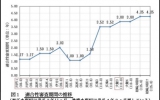

40年で廃炉となると、2025年には約20基しか原発は存続しない。原発事故前の稼働率を維持しても、総発電量に占める原発の割合は、このときには事故前の約30%から15%前後に低下するだろう。おそらく東京電力の福島第二、また新潟県の刈羽柏崎原発は、世論の厳しさを考えれば廃炉に追い込まれてしまうかもしれない。(私は再稼動するべきと考えている。)2035年以降は日本で寿命40年以内の原発は、東電の原発を除けば8基しかなくなる。その場合に、原発の総発電量に占める割合は5%前後になるだろう。

第二に電力システム改革だ。日本は2020年までに発送電を分離する。まだ最終案は決まらないものの、既存電力会社を解体する案も検討されている。原発のように、長期的に利益にはなっても、初期投資の必要な発電設備を誰も建設しなくなる可能性がある。

1980年代後半から電力自由化を進めた英国では、原発の建設が止まった。頼みの北海油田の生産量の減少も重なったために、英国は現在、政府が大規模な支援をして、原発の建設を行っている。

日本の電力システム改革の中で、原子力の位置づけは曖昧なままだ。ここでの議論を追ったが、国策として進めるのか、それとも各事業者に任せるのか、ほとんど分析されなかった。

第三に曖昧なまま放置されている原子力賠償制度の問題だ。今回の福島事故では、東京電力に責任を負わせる形で賠償を解決しようとしている。東電は10兆円ともされる賠償負担で事実上倒産してしまった。福島で、健康被害は起きる可能性はほぼないのに、この負担が妥当かの検証がないまま、政府は東電に責任を負わせる形だ。こんな状況では、電力事業者は怖くて誰も新規に原発を作ろうとする人などいない。

これらの論点は今回の基本計画でも放置されたままだ。つまり、この計画は、原子力について「当面、何もしないこと、決めないことを決めた」というおかしなものだ。政権与党の自民党や経産省では、原発をある程度は残したいという考えが主流だろう。しかし、今何もしないことは「原子力を日本からなくす」という状況を加速してしまう。

今の形の軽水炉型の原発をなくし、事故の可能性が少なく、イノベーションを産む、新型原子炉に注力するという選択肢もあろう。(池田信夫氏「戦略なきエネルギー基本計画」)しかし、そうした前向きな原子力研究の発想も示されていない。それなのに「金食い虫」なのに成果をほとんど上げていない核燃料サイクルをだらだら続けるという方針は打ち出した。

政治の決断と法整備が必要

「何もしないこと」の実害は起きている。電力会社の経営は悪化し、電力料金は全国で1-2割上昇し、原発停止による年間3・6兆円とされるエネルギー購入費用の増加が生じている。このままずるずると、混乱が続きそうな情勢だ。

私は原子力の利用が必要と考えている。しかし自分の意見とは別に、国民が民主的な諸手続き、つまり選挙、議会での討議、世論の表明と合意の集積、そして立法の形で「脱原発」を決定したのなら、それに従いたい。それなのに現状は、法律の根拠もない状況で「なし崩し」「無責任」のまま、脱原発が進みつつある。誰が決めたか分からず、日本的な「空気」が支配しているとしか言えない、不思議な状況なのだ。

無責任の連鎖が起こっている。まず外部の評論家が書いたような曖昧なエネルギー基本計画をつくり、矛盾した政策を放置する経産省・資源エネルギー庁がおかしい。しかし行政官庁だけに責任を負わすのは酷であろう。原子力への反感という政治的に難しい状況から逃げ、決めるべき問題を決めない政権と与党・自民党の行動が、政治的な批判を受けるべきだ。

エネルギー政策は、さまざまな問題が関係し、国際環境にも左右される。多様なエネルギー源のバランス良い構成を考え、前述の「3E+S」を達成するという難しい連立方程式に向き合うしか道はない。そこで原子力ゼロという短絡的な選択は危険だ。

しかし、原子力を利用するためには、福島原発事故で崩壊した信頼の回復と、社会の合意の集積が前提となる。今回の基本計画のように曖昧で、逃げだらけの政策を打ち出せば、いつまで経ってもその合意は作られないだろう。

福島原発事故は、責任ある立場にあった行政、東電が「何も対策をしない」ことで発生し、混乱が今も続いている。「当事者の無責任」という日本のエネルギー政策の問題は、何も変わっていない。この状況を変えてほしい。そこから「本当に意味のあるエネルギー計画」は生まれるはずだ。

(2014年4月15日掲載)

関連記事

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 はじめに 原発の安全対策を強化して再稼働に慎重姿勢を見せていた原子力規制委員会が、昨年12月27日、事故炉と同じ沸騰水型原子炉(BWR)の柏崎・刈羽6,7号機に4年以上の審査を経てようやく適合

-

混迷と悪あがき ロシアのウクライナ侵攻後、ドイツの過去10年に亘るエネルギー政策「エネルギーヴェンデ(大転換)」が大失敗したことが明々自白になった。大転換の柱は、脱原発と脱石炭(褐炭)である。原発と褐炭を代替するはずだっ

-

アゴラ・GEPRは9月27日に第3回アゴラ・シンポジウム「災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか」を開催しました。その映像を公開する。専門家が、地震と震災のリスクを語り合った。

-

田中 雄三 要旨 世界の温室効果ガス(GHG)排出量が顕著に減少する兆しは見えません。 現状、先進国のGHG排出量は世界の約1/3に過ぎず、2050年世界のGHGネットゼロを目指すには、発展途上国のGHG削減が不可欠です

-

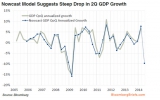

世界のマーケットでは、こういう情報が飛び交っているようだ。ロイター(−7.1%)や日経(−8%)も含めて、日本の4~6月期の実質GDPはリーマンショック以来の落ち込みというのがコンセンサスだろう。これは単なる駆け込み需要の反動ではなく、本来はもっと早く来るはずだった供給ショックがアベノミクスの偽薬効果で先送りされた結果である。その意味で、これは1970年代の2度の石油危機に続く第3のエネルギー危機とも呼べる。

-

「CO2から燃料生産、『バイオ技術』開発支援へ・・政府の温暖化対策の柱に」との報道が出た。岸田首相はバイオ技術にかなり期待しているらしく「バイオ技術に力強く投資する・・新しい資本主義を開く鍵だ」とまで言われたとか。 首相

-

アゴラ運営のインターネット放送「言論アリーナ」。4月29日に原発をめぐる判断の混乱−政治も司法も合理的なリスク評価を」を放送した。出演は原子力工学者の奈良林直さん(北海道大学大学院教授・日本保全学会会長)、経済学者の池田信夫さん(アゴラ研究所所長)。

-

「トンデモ本」というのを、ご存じだろうか。著者の思い込み、無知などによる、とんでもない話を書いた本の呼び方だ。「日本トンデモ本大賞」というものもあり、20年前の第1回は、「ノストラダムス本」が受賞している。当時、かなりの人が1999年7月に人類は滅亡するという、このトンデモないこじつけの予言を信じていた。2011年は大川隆法氏の『宇宙人との対話』が選定されている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間