原子力損害賠償制度の課題と考察(その1)

(GEPR編集部)原子力の損害賠償をめぐる論考を紹介します。「エネルギーレビュー」2014年4月号からの転載を認めていただいた竹内様、エネルギーレビューに感謝を申し上げます。

(以下本文)

1・原子力損害賠償制度を巡る現状

わが国の原子力事業はバックエンドも含めて主に民間事業者が担ってきた。しかし、原子力事業は立地の困難さもさることながら、核物質管理やエネルギー安全保障など、国家レベルでの政策全体の中で考えなければならない複雑さを有しているため、事業の推進には政府の指導・支援、規制が必要と考えられてきた。

政府の支援を受けながら民間企業が効率性や機動力のある事業展開を行うというスキームは、平時においては多くのメリットをもたらしたが、今次の東京電力福島第一原子力発電所事故(以下、東電福島原発事故)によって、官民のリスク・責任分担の曖昧さという大きなデメリットを内包していることが明らかになった。

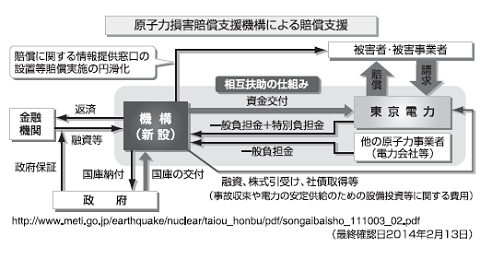

特に、原子力事故の被害者に対する賠償制度を定めた「原子力損害の賠償に関する法律(以下、原賠法)」は、民間の原子力事業者が無限の責任を負い、政府がそれを支援するとしている。東京電力は一義的にすべての責任を負うとされ、原子力損害賠償支援機構法(以下、機構法)」や「平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(以下、放射性物質汚染対処特措法)」のもと、被災者への賠償業務、事故を起こした発電所の廃炉作業や除染の費用負担を背負いつつ、顧客への電力供給を行っている。

機構法によるスキームが確立されて電力供給や賠償等の事故処理における安定性は一定程度確保されているようにも見え、また、廃炉や汚染水の処理など国が積極的に事業に関わる場面も見られるようになってはいるが、国が行う資金的援助については、将来東京電力から支援機構を通じて返済されることを原則としている。

つまり、この資金的援助は、東京電力の公的資金による救済というよりも、緊急時の「つなぎ融資」としての意味合いが強いと言える。これが原子力事業を推進してきた国が行う「支援」として十分なものであるのか。また、事故から3年以上が経過しても多くの被災者の生活再建が果たせていない。地域コミュニティを破壊してしまう原子力災害において、東京電力が被災者個人に賠償するスキームだけでは限界があるのではないか。

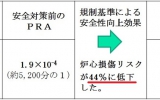

さらに、原子力事業の展望を不透明にしているのは、合理的とは言い難い規制活動と、現在検討が進められている電力システム改革の議論である。前者について一例を指摘するなら、原子炉等規制法の改正により原発の運転期間は原則として40年で制限、しかし「その満了に際し、原子力規制委員会の認可を受けて、一回に限り延長する」ことができるとされた。

しかし延長が認められるかどうかは、40年期限の直前まで分からないため、計画的に安全対策投資の回収見込みが立てられない。後者については、原子力のような大規模・長期投資を必要とする電源を自由競争下に置けば、国のエネルギー安定供給上必要とされる比率を維持できないことは欧米諸国の先行事例が示すとおりである。

英国では自由化以降、原子力発電所の新設がなく、温暖化対策による石炭火力の早期閉鎖政策とも相まって電源不足の懸念が表面化したため、2013年、原子力の電気を低炭素電源と位置づけ政府が固定の価格で買い取ることを保証する制度を導入し、25年ぶりの原発新設が動き出した。現在の市場価格のほぼ倍の値段で、発電開始から35年にわたり買取を保証するという。

しかしわが国はこうした先例に学ばず電力システム改革と原子力の事業環境を一体的に議論していない。原子力事業についてのリスク評価をしづらくなっている。

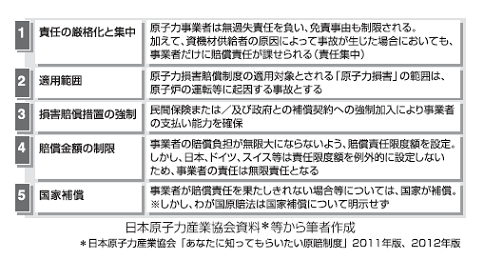

2・原子力損害賠償制度の基本構造とわが国の特色

わが国を含む多くの国の原子力損害賠償制度において、「被害者保護」及び「原子力事業の健全な発達」の二つが目的として掲げられている。原子力災害による被害は地理的にも時間的にも広範かつ長期になる可能性があるため、このような場合でも十分な損害賠償が可能であるようにする必要がある。被害者保護の要請の一方で、事業者の負うべき経済的負担の一定範囲を保険に転嫁し、一定の事由の場合、あるいは一定額を超える過大な負担が生じる場合には国が関与することで、原子力事業の経営に予見可能性と安定性を与えて参入を促し、これを育成することを目的とすることが基本的な構成である。

わが国の原子力損害賠償制度の最も大きな特色は、事業者に無限の賠償責任を負わせていることにある。賠償措置額を超過する被害が生じた場合、あくまでも賠償責任を負うのは原子力事業者であり、国はその事業者に対して援助を行うという間接的な地位にとどまるという構造が原賠法一六条に明示されている。

この「援助」の内容や具体的な基準については原賠法及びその下位法令には規定がなく、援助がなされるか否かは、政府が「必要があると認めるとき」という不明確な条件が置かれるのみである。

政府の恣意的な解釈によって判断されることがあるため、ファイナンスする方からみれば非常に大きいリスクを包含していると考えることもできる。実際1999年に発生したJCO事故においては、JCOに対する国の援助はなされておらず、原賠法第一六条の内容は、東電福島原発事故後制定された機構法によって初めて具体化されたといえる。

(その2)へ続く

(2014年4月14日掲載)

関連記事

-

福島第一原発事故から3年3カ月。原発反対という声ばかりが目立ったが、ようやく「原子力の利用」を訴える声が出始めた。経済界の有志などでつくる原子力国民会議は6月1日都内で東京中央集会を開催。そこで電気料金の上昇に苦しむ企業の切実な声が伝えられた。「安い電力・エネルギーが、経済に必要である」。こうした願いは社会に広がるのだろうか。

-

2015年10月公開。スーパーメジャーBPの調査部門のトップ、スペンサー・デール氏の講演。石油のシェア低下、横ばいを指摘。ピーク・オイル(石油生産のピークの終焉)の可能性は減りつつあり、なかなか枯渇しないこと。「デマンド・ピーク」、つまり需要抑制による使用減があり得ることを、指摘している。

-

政府は政府事故調査委員会が作成した吉田調書を公開する方針という。東京電力福島第一原発事故で、同所所長だった故・吉田昌郎(まさお)氏が、同委に話した約20時間分の証言をまとめたものだ。

-

スワッ!事故か!? 昨日1月30日午後、関西電力の高浜原子力発電所4号機で原子炉が自動停止したと報道された。 関西電力 高浜原発4号機が自動停止 原因を調査 「原子炉内の核分裂の状態を示す中性子の量が急激に減少したという

-

再稼働に反対する最も大きな理由 各種世論調査では再稼働に反対する人の割合が多い。反対理由の最大公約数は、 万一事故が起きた時の影響が大きい→事故対策が不明、 どれだけ安全になったのかが判らない→安全性が不明、 原発が再稼

-

このたび、福島県が原発事故による汚染土壌のための中間貯蔵施設建設をようやく受け入れることになった。栃木県など周辺の県では汚染された土壌の処理場探しが難航している。続きを読む

-

英国のEU離脱後の原子力の建設で、厳しすぎるEUの基準から外れる可能性、ビジネスの不透明性の両面の問題が出ているという指摘。

-

上野から広野まで約2時間半の旅だ。常磐線の終着広野駅は、さりげなく慎ましやかなたたずまいだった。福島第一原子力発電所に近づくにつれて、広野火力の大型煙突から勢い良く上がる煙が目に入った。広野火力発電所(最大出力440万kw)は、いまその総発電量の全量を首都圏に振向けている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間