エネルギー危機としての経常赤字

東日本大震災で日本経済は大きなダメージを受けたが、混乱する政治がその打撃を拡大している。2013年の貿易収支は11兆4745億円の赤字となり、これは史上最大である。経常収支も第二次石油危機以来の赤字となり、今後も赤字基調が続くおそれがある。円安にしようと大胆な金融緩和を進め安倍政権が、エネルギー危機を呼び込んだのだ。

こうなったのは、原油高の時期に原発を止めた菅内閣の責任が大きいが、それを放置したまま「デフレ脱却」で日本経済を回復させようとした安倍内閣の錯誤も重症だった。ここでは震災後3年で世界のエネルギー市場に何が起こり、それが日本経済にどのような打撃を与えたかを考える。

原発停止による損害は年間2.15兆円

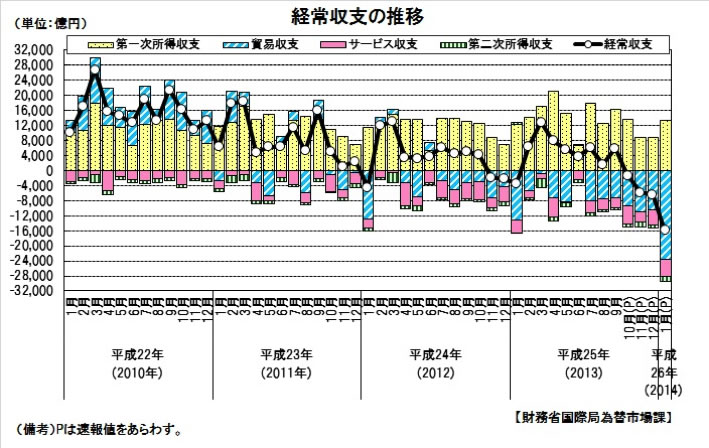

日本の国際収支は、図表1のように2011年から貿易・サービス収支が赤字になり、これを所得収支が埋める形になっている。このきっかけは震災による緊急輸入だったので、その影響は一時的なものと思われたが、貿易赤字は翌年以降も拡大した。

図表1 貿易収支と経常収支(出所:財務省貿易統計)

この最大の原因は、民主党政権が2011年5月に中部電力浜岡原発を止め、全国の原発が定期検査後に運転できなくなったため、化石燃料の輸入が増えたことである。ただ石炭火力や石油火力は急に増やせないため、簡単に増設できるLNG火力が増えた。このため原油の輸入はほとんど増えていないがLNGの輸入が増え、そこにドル高が重なったため、巨額の貿易赤字が出る結果になった。まずエネルギー価格をみてみよう。

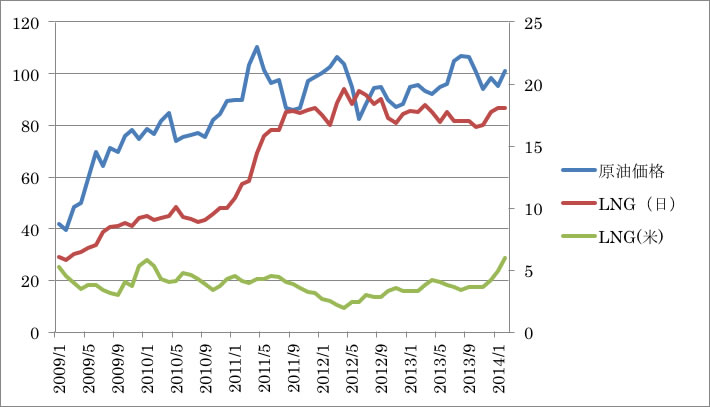

図表2 原油価格(ドル/バレル)とLNG価格(ドル/百万BTU)出所:IMF

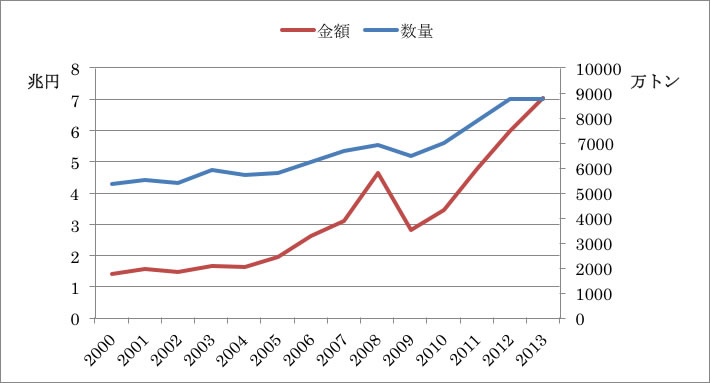

図表2はWTI原油価格(左軸)とLNG価格(右軸)の推移を見たものだが、この5年で原油価格もLNG価格も2.5倍以上になった。原油価格は金融危機後に大きく落ち込んだ価格が2008年の水準に近づく過程ともみることができるが、日本のLNG価格は2011年から急に上がっている。これは原発の停止でLNGをスポット調達したことが最大の原因だ。これにドル高が重なったため、LNGの輸入額は2010年の3兆4718万トンから2013年には7兆589億円に倍増した(図表3)。

経済産業省が「原発停止で3.6兆円の損害」というのはこれをさしているが、この中にはドル建て価格の上昇や為替の影響も含まれているので、ネットの損害を計算してみよう。図表3でもわかるように、数量ベースでは25%増なのに円ベースで100%増ということは、残りの75%が為替と価格上昇の影響である。この間に為替レートは、2010年12月の1ドル=83円から2013年12月の103円まで25%上がっている。

図表3 LNGの輸入数量と金額(出所:貿易統計)IMF

残りの50%がドル建て価格の値上がりの影響ということになるが、この時期に原油は88ドルから100ドルに13%上がっただけで、LNG価格はアメリカではほとんど同じである。これを差し引いて考えると、日本の電力会社がスポットで調達したことによる値上がりの影響は37%程度あった。つまり原発停止のネットの影響は、数量増の25%に価格上昇の37%を加えた62%ということになる。金額でいうと約2兆1500億円である。

これは昨年の貿易赤字11兆4745億円の18%に相当し、GDPの0.4%強である。昨年の実質成長率が1.5%で輸入寄与度が-0.6%だから、その半分以上がLNGの輸入によるものだ。この影響は一時的ではなく、今後も原発の停止が続くと日本経済に持続的な影響を与える。すでに2011年からの2年半でGDPの1%が失われた。

「エネルギー輸入インフレ」が経営を圧迫する

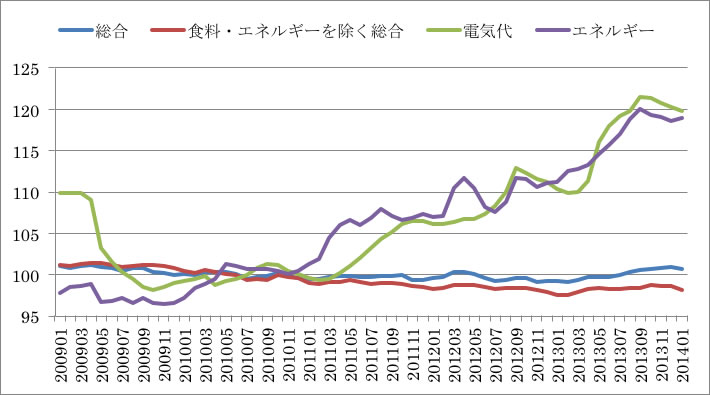

しかし実質的な損害はもっと大きい。図表4は2010年以降の消費者物価指数(総合CPI)と、いわゆるコアコアCPI(食料・エネルギーを除く総合)を比べたものだが、総合CPIとコアコアは指数にして2.5も差がある。総合では、2013年以降ややインフレだが、コアコアで見るとずっとデフレである。

図表4 消費者物価指数とエネルギー価格の推移(出所:総務省)

総合CPIの上昇を「異次元緩和の成果だ」というのは間違いである。食料・エネルギーを除く「コアコアCPI」は依然としてデフレで、総合CPIとの差はエネルギー価格の上昇である。震災以降、原油価格の上昇やLNG輸入の増加でエネルギー価格が上がっており、特に2010年までは下落を続けていた電気代が20%以上も上昇した。日本経済に起こったのは「デフレ脱却」ではなく、原油高とドル高によるエネルギー輸入インフレである。

電気料金の値上げの影響は、規制されている家計(低圧)より自由化された企業(高圧)のほうが大きい。次のように家庭用が10%以下の値上げに抑えられているのに対して、企業用はその2倍ぐらい上がっている。

| 北海道 | 東北 | 東京 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 家庭用 | 7.73 | 8.94 | 8.46 | – | 4.95 | 9.75 | – | 7.8 | 6.23 |

| 企業用 | 11 | 15.24 | 14.9 | – | 8.44 | 17.26 | – | 14.72 | 11.94 |

図表5 各電力会社の料金値上げ率(%)

値上げは企業経営にどれぐらい影響を及ぼすだろうか。たとえば北海道庁のアンケート によれば、電気代が総コストに占める比率は全業種で3.5%で、小売業では5.1%、製造業では4.6%と高い。北海道電力は大口電力を11%値上げするが、これによって道内企業の経常利益は平均9.4%減少する。大企業の減少率が8.3%であるのに対して、中小企業は9.6%と影響が大きい。北海道では、電炉メーカー北海道鉱業が廃業した。売り上げは50億円だが経常赤字が続いており、電気代の値上げが1億円のコスト増になるためだ。

この料金値上げの問題点は、経産省が原発を運転することを前提にして値上げ幅を圧縮していることだ。北海道電力の場合、11%の値上げは泊原発が動いているという前提であり、実際には運転再開の目処は立たないので、北電は債務超過の危機に瀕し、再値上げを申請する見通しだ。同社によれば、実態に見合う値上げ幅は30%ぐらいだという。

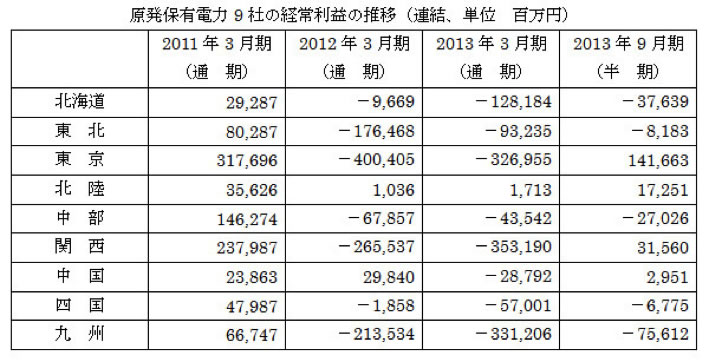

東電の値上げ幅も、柏崎刈羽原発が動くことを前提にして圧縮し、関西電力も高浜原発の運転が前提で、九州電力も玄海原発の運転が前提だ。しかし原子力規制委員会の安全審査を理由にして政府が運転再開を認めないため、大幅な赤字が続いている。図表6は、経産省の電気料金審査専門委員長の安念潤司氏がまとめた電力各社の経営状況である。2013年3月期には、9電力合計で1兆3420億円の赤字が出ている。

図表6 電力各社の経営状況(安念潤司氏による)

このように政府が電気料金の値上げを非現実的な条件で圧縮し、電力会社が大幅な赤字を出していることが、GDPの0.3%近い赤字(貯蓄不足)の原因になっている。マクロ経済的に見ると、経常収支の赤字は国内の貯蓄不足に対応するので、これが財政赤字と並んで経常収支が赤字になる大きな原因である。

経常赤字の影響

マクロ経済学の常識では、貿易赤字は悪ではない。日本が「貿易立国」を卒業する段階では、所得収支の黒字で貿易赤字を補う構造になることは当然である。しかし経常収支が赤字になることは好ましくない。マクロ経済的には

経常黒字=所得-消費-投資-財政赤字

だから、国内貯蓄が減少している中では経常黒字が財政赤字をファイナンスしている。財務省によれば、日本の家計純資産1205兆円に対して、政府債務は1122兆円と、その差は83兆円まで縮まっている。財政赤字は毎年50兆円ぐらい出ているので、2016年には逆転する可能性がある。このとき経常収支も赤字だと、国債を海外からの投資で埋める必要があり、金利が上昇するおそれが強い。

日本経済は、戦後の貿易黒字のおかげで約300兆円の対外純資産を蓄積しているので、経常赤字が今すぐ経済危機に直結することはないだろう。しかし財政赤字が急速に貯蓄を食いつぶしている中で経常収支がそれを補えないと、日本は海外からの投資に依存する経済になる。

経常収支が赤字になっても、アメリカのように海外から多くの資金流入が持続すればいいが、日本の対内直接投資はGDPの3%程度と低く、国債の海外保有率も低い。このまま経常赤字になると、高金利の対外債務に依存する南米やロシアのような不安定な経済構造になるおそれもある。対外純資産も、財政赤字の6年分しかない。

高度成長の時代は終わったが、日本はまだ豊かな国である。しかしその豊かさに安住して資産を食いつぶすと、大事な国富が失われ、貧困への道を転落するだろう。それを防ぐためには、政府が「成長戦略」のようなものを立てても意味はない。それより政府にできることは、本稿で指摘したようなエネルギー資源の莫大な浪費を止め、日本経済を正常な軌道に戻すことだ。その第一歩は、法令にもとづいて原発を運転することである。

(2014年3月31日掲載)

関連記事

-

自民党河野太郎衆議院議員は、エネルギー・環境政策に大変精通されておられ、党内の会議のみならずメディアを通じても積極的にご意見を発信されている。自民党内でのエネルギー・環境政策の強力な論客であり、私自身もいつも啓発されることが多い。個人的にもいくつかの機会で討論させていただいたり、意見交換させていただいたりしており、そのたびに知的刺激や新しい見方に触れさせていただき感謝している。

-

政府の原子力政策をめぐる公職を務め、各国の原子力法制に詳しい石橋忠雄弁護士に、原子力規制委の行政活動について、法律論からの問題点の寄稿をいただいた。

-

貧困のただなかにある人達は世界の大企業をどうみるだろうか。あるいは、貧困撲滅が最大の政治課題である途上国政府は世界の大企業をどうみるだろうか。

-

電力料金上昇に苦しむ鋳造業、特殊ガラス製造業の2社の経営者に話を聞いた。これら2業種は電炉を使う電力多消費産業だ。その意見を紹介する。円安と原発の停止の影響で、自由化されている産業向け電力料金では2011年から総じて3-4割アップとなった。多くの企業は電力料金の上昇に苦しむ。

-

電力料金が円安と原発の停止の影響で福島原発事故の後で上昇した。自由化されている産業向け電力料金では2011年から総じて3-4割アップとなった。安い電力料金、安定供給を求める人も多く、企業は電力料金の上昇に苦しんでいるのに、そうした声は目立たない。情報の流通がおかしな状況だ。

-

2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震直後の誘発地震で、それまでに考慮されていなかった断層に地表地震断層を生じたことから、翌年、国は既設原子力発電所の敷地内破砕帯を対象に活動性の有無に関するレヴューを行なった。

-

米国中間選挙がいよいよ来月に迫ってきた。メディアで流れる観測は民主党が下院で過半数を奪還する一方、上院では共和党が過半数を維持するというものだが、世論調査なるものがなかなか当てにならないことは2016年の大統領選で実証済

-

東日本大震災による東京電力・福島第一原子力発電所の事故の煽りを受けて、日本の全ての原子力発電所が定期検査などの後に再稼働できない“塩漬け”状態が続いている。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間