脱原発の光と影 — 検証必要な自由化と再エネ振興【言論アリーナ報告】

東京都知事選の奇妙さ

GEPRを運営するアゴラ研究所は、言論アリーナというインターネットの映像番組を提供している。1月16日の放送は、「電力自由化の光と影」だった。(YouTube)それを報告する。

モデレーターは元経産省の官僚で、現在は中立の立場から政策を提言する石川和男氏。出演者は元東京電力に勤務し、現在は国際環境経済研究所(IEEI)理事・主席研究員の竹内純子氏、そしてアゴラ研究所所長の池田信夫氏だった。

放送日は細川護煕元首相が、小泉純一郎元首相の支援を受けて、「脱原発」を掲げて東京と知事選の出馬を表明した。(公示1月23日、投票2月9日)予定を変更し、この問題について議論が始まった。出席者3人とも、2人の元首相の行動を批判した。

東京都知事は原子力発電所の改廃を命じる権限はない。そして東京都の東京電力への持ち株比率は1・2%に過ぎず、過半以上は国が持つ。池田氏は次のように批判した。「どのように原発ゼロを達成するか、2人の考えが分からない。小泉氏は政権にプレッシャーをかけようとしているのだろう。そうした『空気』をつくり、適正な手続きを飛ばそうとしている。元首相2人の行為は『法の支配』を壊しかねず、大変な問題だ」。

竹内氏も次のように述べた。「東京は消費地であり、原発の立地県への感謝が必要であるはず。そうした言葉ではなく、脱原発を強調するのは、東京への電気を作ることに協力してきた人はどう思うのでしょうか」。

原発停止、貿易赤字と物価に影響

次の議論は、脱原発論とコストの問題だった。2013年の貿易収支は11兆4745億円の赤字となった。過去初めて10兆円台を突破した。赤字拡大の理由は、原発の停止による火力発電向けの燃料費の増加だ。13年には震災前より、エネルギー輸入飛費が3兆6000億円輸入増となったことの影響が大きい。昨年末から経常収支(貿易収支に加え、サービス収支、所得収支、経常移転収支を合わせた国際収支)も赤字に転落してしまった。

「産業構造が大きく変わった。しかしその上に、エネルギー費用の負担を加える必要はない」と、石川氏は懸念を述べた。経済学者である池田氏は指摘した。「赤字が、国民の利益に結びついているなら、許容されるだろう。財を輸入し、それで国民生活が豊かになればいい。しかしこの赤字は、原発を止めることで発生した日本の国内事情によるもので、支出はアラブの王様の懐に流れている」と指摘した。

3人とも機会があるごとに、この貿易赤字の危険性を人々に説くという。一部の政治家は「原発を止めるために電力価格が高くなることを国民は容認している」と言うが、そんな例はほとんど聞いたことがないそうだ。「みんな大変な問題だというのに、公(おおやけ)の場で、政治家は言わなくなる。誰もが萎縮している」(石川氏)。

原発停止は物価にも影を落とす。総務省がこのほど発表した2013年の消費者物価指数は0・4%の上昇だった。安倍晋三首相は12年の政権を獲得した総選挙の公約で、デフレ脱却のため物価上昇を目指すとした。ところが、現状の物価上昇はエネルギー価格、電気代の上昇が影響したものだ。これは生活の負担を増やしかねない。世帯平均で電気代は月2万円強だが、震災前と比べて、大半の地域では家庭向けで1割強、一般企業向けに2割弱の電気料金が上昇した。

「電気料金は一種の税金のようなもの。強制的にどの世帯にも均等に課せられてしまいます

。これは低所得者ほど負担が増える逆進性という影響があるのです」と竹内氏は、懸念した。

各国の研究者と話す中で、日本のエネルギー政策について、次のような感想を聞いたという。「国として何を目指しているか分からない」「日本はぜいたくな話をしている。世界にはエネルギーそのものが足りない人が何十億人もいるのに、高いお金を払う余裕があるなんて」などの感想だ。

日本の原発の停止は、経済合理性で考えれば、かなりおかしな行動をしていると、私たちは認識すべきであろう。

再エネ支援策の虚実

次の話題は、再生可能エネルギーの支援策についてのものだった。日本では2012年から、再エネ振興ルギーのしん、固定価格買取制度(FIT)が行われている。これは電力料金に上乗せし、それで集めたお金を再エネ事業者に支払う仕組みだ。

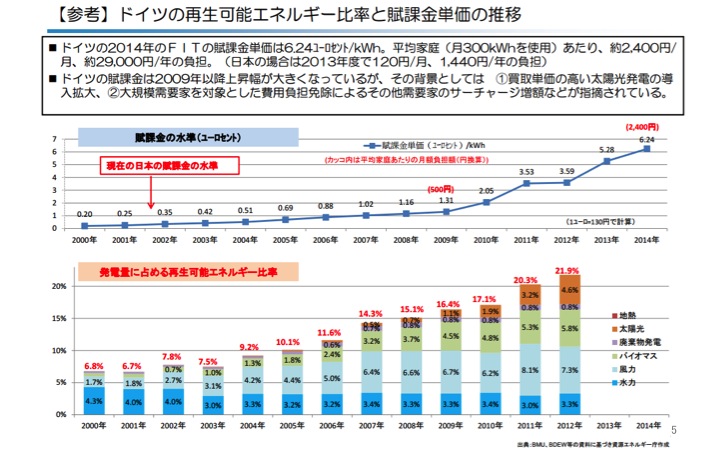

ドイツはこれによって再エネの割合が上昇し、2012年には全発電量の21・9%を太陽光、風力によって実現した。

ところが賦課金の金額は、ドイツは現在1世帯当たり2400円まで膨らんだ。始まったばかりの日本の場合には200円前後だ。ドイツはすでに再生可能エネルギーの補助金が2010年には国全体で年1兆円以上に膨らみ、その削減が政治問題化している。日本でも現時点までの賦課金の支出は4800億円になる見込みだ。

ドイツでは産業界から批判が噴出。強制的に賦課金を集め、再エネという特定産業を支援するのは、財産権を侵害し、違憲ではないかという訴訟が提起されて、現在係争中だ。

また補助金で支援を受けて発電が増えて、天然ガスなどの発電が減少。そして安い石炭火力が増えており、電力需給の姿がゆがんでしまった。

「再エネ振興策は、地球温暖化防止がはじめの目標でした。それなのに現状は、何を目指したのか分からなくなっています。公的支援が経済原理をゆがめる現実を冷静に分析して、日本が政策の失敗を繰り返さないようにしなければなりません」と、竹内氏は話した。

池田氏はFITの問題を指摘している。「これは『税金ではない税金』。国会の議決を経ずに、政府が恣意的に徴収できる。また既存の技術の発電を支援する。技術革新の可能性のある再エネ技術で、この支援は合理的ではない」という。

電力自由化の現実

次に話題になったのは電力自由化だ。現在の国会では小売り自由化の法案審議が予定され、その次に発送電分離が検討されている。地域独占を前提にした日本の電力体制は大きく変わることになる。電力自由化は1990年代に各先進国で実施された。理論的には、自由に参入できる形にして競争をうながした方が、価格低下とサービス向上が見込める。

ところが20年経過すると、自由化を行った各国では小売価格の上昇が起こった。(図表2)

なぜか。池田氏は「規模の経済性、つまり初期投資が必要なために、規模が大きいほどコストが下がるという経済現象の影響が予想以上に大きい」と指摘した。いわゆる「ラストワンマイル」と呼ばれる、顧客に財・サービスを提供することを、電力の場合には送電網を持つ企業しかできないために事業者の参入が少ない。通信・携帯事業はそれが可能で、競争が起こった。自由化はバラ色な面だけではない。

「エネルギー政策で追求されるべきことは、それが安く、安定的に、安全に供給されること。原発事故の影響は理解できるが、なぜか原発の倫理性に比重が置かれてしまう。今のエネルギー政策は優先順位を間違っているのではないか。やるべきことは、原発再稼動による負担減。その後に原発の是非を含めたエネルギー政策の中長期の設計でしょう」と池田氏は指摘した。

エネルギー政策において、社会全体が「脱原発」を追求するゆえに、浮ついた政策を選択している形跡がある。「優先順位を決め、落ち着いた政策論を重ねるべきではないでしょうか。再エネ振興、電力自由化を否定する人は少ないでしょうがその光と影の双方を慎重に見極めるべきです」と石川氏はまとめた。

(2014年2月3日掲載)

関連記事

-

世界の天然ガス情勢に大きな影響を及ぼしている北米のシェールガス革命。この動きを、経産省・資源エネルギー庁はどのように分析し、その変化を日本にどう取り込もうとしているのか。

-

日本原電敦賀発電所2号機の下に活断層があるか、そして廃炉になるかという議論が行われエネルギー関係者の関心を集めている。それをめぐる原子力規制委員会、政府の行動が、法律的におかしいという指摘。この視点からの問いかけは少なく、この論考を参考にして議論が広がることを期待したい。

-

北海道寿都町が高レベル放射性廃棄物最終処分場選定の文献調査に応募したことを巡って、北海道の鈴木知事が4日、梶山経済産業大臣と会談し、「文献調査」は『高レベル放射性廃棄物は受け入れがたい』とする道の条例の制定の趣旨に反する

-

アゴラ研究所の運営するネット放送「言論アリーナ」を公開しました。今回のテーマは「エネルギー問題この1年」です。 今年はエネルギー問題の中心が原子力から地球温暖化に移ったようにみえます。この1年のエネルギー問題を振り返り、

-

アゴラ研究所は、9月27日に静岡で、地元有志の協力を得て、シンポジウムを開催します。東日本大震災からの教訓、そしてエネルギー問題を語り合います。東京大学名誉教授で、「失敗学」で知られる畑村洋太郎氏、安全保障アナリストの小川和久氏などの専門家が出席。多様な観点から問題を考えます。聴講は無料、ぜひご参加ください。詳細は上記記事で。

-

経産省・資源エネルギー庁。経産省が2001年からメタンハイドレートの開発研究を、有識者を集めて行っています。現在、「第3フェーズ」と名付けられた商業化の計画が練られています。

-

言論アリーナ「エネルギー問題の先送りはもうやめよう」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 新潟県知事選挙では与党推薦の花角候補が辛勝し、柏崎刈羽原発の再稼動に道が開けました。しかし原子力には積み残した問題が多く、前

-

池田(アゴラ)・日本の公害運動のパイオニアである、リスク論の研究者である中西準子さんが、1981年に「リスク許容度」という言葉を日本で初めて使ったとき、反発を受けたそうです。災害で「ゼロリスク」はあり得ない。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間