エネルギー基本計画案の分析

(GEPR編集部より)

2013年12月13日に経産省の総合資源調査会基本政策部会で、エネルギー基本計画案が了承された。

1月29日までパブリックコメントが募集されている。年度内の決定を目指していたが、正式な決定は遅れる可能性がある。安倍晋三首相は25日「徹底的に議論する」と述べた。

これをめぐり、元経産省勤務の政策家、石川和男がコメントを自らの「霞が関政策総研ブログ」に掲載している。これを紹介する。

(以下本文)

1・原子力にかかわる不十分な前進

(ブログ記事)

先のブログ記事では12月8日時点の案についてコメントをしたが、それは13日の案で次のように修正されている。

基本計画案 16−17ページ

(5)原子力

1・位置付け燃料投入量に対するエネルギー出力が圧倒的に大きく、数年にわたって国内保有燃料だけで生産が維持できる準国産エネルギー源として、優れた安定供給性と効率性を有しており、運転コストが低廉で変動も少なく、運転時には温室効果ガスの排出もないことから、安全性の確保を大前提に引き続き活用していく、エネルギー需給構造の安定性を支える基盤となる重要なベース電源である。

2・政策の方向性

原発依存度については、省エネルギー・再生可能エネルギーの導入や火力発電所の効率化などにより、可能な限り低減させる。その方針の下で、我が国のエネルギー制約を考慮し、安定供給、コスト低減、温暖化対策、安全確保のために必要な技術・人材の維持の観点から、必要とされる規模を十分に見極めて、その規模を確保する。 安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下、独立した原子力規制委員会によって世界で最も厳しい水準の新規制基準の下で安全性が確認された原子力発電所については、再稼動を進める。

また、万が一事故が起きた場合に被害が大きくなるリスクを認識し、事故へ の備えを拡充しておくことが必要である。さらに、原子力利用に伴い確実に発生する使用済核燃料は、世界共通の悩みであり、将来世代に先送りしないよう、現世代の責任として、その対策を着実に進めることが不可欠である。

大きな違いは、原子力の位置付けについて、「エネルギー需給構造の安定性を支える重要なベース電源」が「エネルギー需給構造の安定性を支える基盤となる重要なベース電源」に修正され、原子力の位置付けがより一層強調されるようになっていることだ。

また、政策の方向性において、事故への備えを拡充しておくことと、使用済核燃料対策を原世代の責任として着実に進めることを追記した。

いずれも前向きに評価できる内容である。ただし「独立した原子力規制委員会によって世界最高水準の新規制基準の下で安全性が確認された原子力発電所については、再稼働を進める」ことにしているため、全体としては不十分な前進となってしまっている。

規制委の5名の委員に原発再稼働の可否に関する全責任を負わせていては、いつまでたっても原発運営は適正化されない。日本の原発が全基停止したままでいるのは、前政権の政治判断によるものである。それを、政治家ではない規制委の委員に判断させようとする運用はそろそろやめるべきだ。

原発再稼働は、政治判断で容認すれば十分であり、法令上何ら問題はない。安倍政権は、前政権の誤った原子力行政運用を引き継ぎ続ける必要はない。日本経済社会のためにも、早急に原発再稼働を容認すべきである。

2・原発から全面撤退できない国際事情

(ブログ記事)

基本計画案では、原子力を巡る国際情勢に関する記述がある。従来から何度か書いてきたことだが、日本だけが原子力発電から撤退することの危険性を再認識してしまう。

基本計画案 9−10ページ

10・新興国を中心とした世界的な原子力の導入拡大

急激なエネルギー需要の伸びと、中東・北アフリカ地域の不安定化は、中東 の化石燃料への依存を深めているアジアを中心とした地域で、エネルギー安全 保障の観点から、化石燃料を補完する有力エネルギー源として原子力の利用を 拡大しようとする動きを加速させる方向に作用している。

新興国における原子力の導入は、今後拡大していく可能性が高く、日本の近隣諸国でも原子力発電所の多数の新増設計画が進められている。

一方、原子力の平和・安全利用、不拡散問題、核セキュリティへの対応は、エネルギー需給構造の安定化だけでなく、世界の安全保障の観点から、引き続き重要な課題である。新たに原子力を利活用する国が増大していくことが見込まれる中、原子力の国際的な利活用を管理してきた国際原子力機関(IAEA)等の国際機関や原子力利用の主要国の役割は、今後さらに重要性を増していくことになり、原子力をめぐる議論は、一国に閉じた議論では十分に対応できるものではなくなり、より国際的な観点で取組を進めていかなければならない課題となっている。

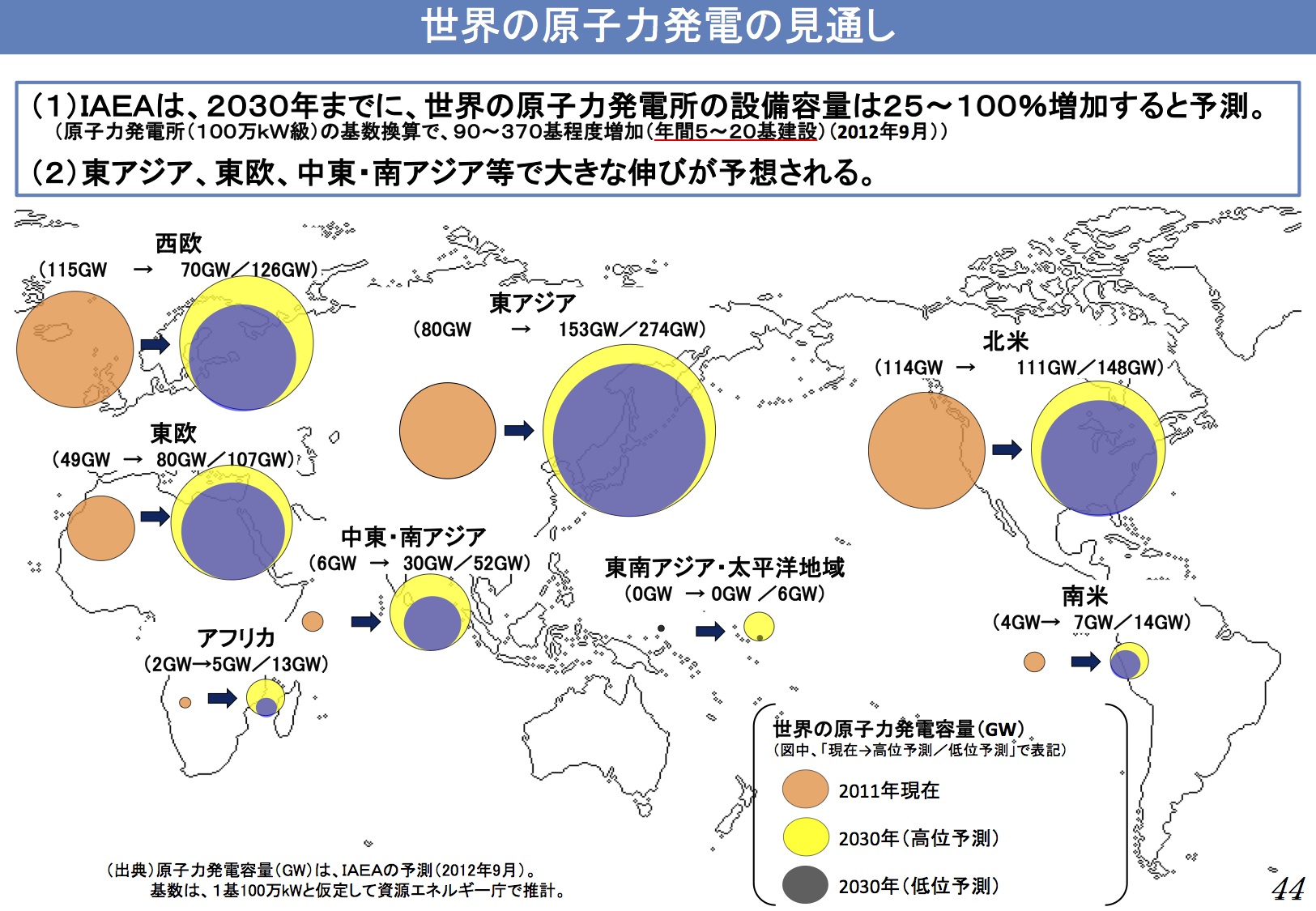

これを視覚的に捉えると、下の資料〔=世界の原子力発電の見通し〕のようになる。日本が独りだけ脱原発だと力んで発してみても、アジア近隣諸国にはもちろんのこと、世界的な原子力発電の導入拡大には何ら効力を持つことはない。

日本がしばしば参考にするドイツは2022年末までの脱原発完了を決定しているが、本当にそうなるかどうかはわからない。まだ先の話だ。ドイツの現時点での原子力発電量比率はまだ2割程度もある。欧州各国がドイツに追随して脱原発を決定している様子もない。

日本が原子力関連技術を放棄し、原子力発電から全面撤退することに国際政治上の利益や合理性は全くないのが実情だ。むしろ、不利益や不合理性が顕在化してしまう。

積極的な原発ゼロを目指す論者は、この点に関しても説得力のある理論を準備しておく必要がある。“原発の近くに住んでから言え”的な話には、何の対抗力もない。世界的にそうなっている。

3・電気料金に関する修正記述の問題点

(ブログ記事)

12月6日時点の案の電気料金に関するブログ記事の後で、最終案は次のようになった。

基本計画案 18−19ページ

二次エネルギー構造の中心的役割を担う電気

電気は、多様なエネルギー源を転換して生産することが可能であり、利便性 も高いことから、引き続き電化率は上がっていくと考えられ、二次エネルギー構造において、引き続き中心的な役割を果たしていくこととなる。

東京電力福島第一原子力発電所事故後の原子力発電所の停止を受け、それまで原子力が3割前後の比率を占めていた電源構成は、原子力発電の割合が急激に低下する一方、海外からの化石燃料への依存度が上昇して88%を超え、電力供給構造における海外からの化石燃料への依存度は、第一次石油ショック当 時よりも高くなっている。

我が国は、独仏のような欧州の国々のように系統が連系し、国内での供給不安時に他国から電力を融通することはできず、米国のように広大な領域の下で、複数の州間に送配電網が整備されている状況にもない。したがって、電源と系統が全国大でバランスのとれた形で整備・確保され、広域的・効率的に利活用できる体制を確保していくことが不可欠である。

電力供給においては、安定して安価なベース電源と、需要動向に応じ出力を 機動的に調整できるミドル・ピーク電源を適切なバランスで確保するとともに、 分散電源も組み合わせていくことが重要である。

電源構成は、特定の電源や燃料源への依存度が過度に高まらないようにしつ つ、低廉で安定的なベース電源を国際的にも遜色のない水準で確保すること、 安定供給に必要な予備力、調整力を堅持することが重要であり、バランスのとれた電源構成の実現に注力していく必要がある。

一方、東京電力福島第一原子力発電所事故後、電力需要に変化が見られるようになっている。こうした需要動向の変化を踏まえつつ、節電や、空調エネルギーのピークカットなどピーク対策の取組を進めることで電力の負荷平準化を 図り、供給構造の効率化を進めていくことが必要である。

今後、電力システム改革により、電源構成が変化していく可能性があり、その場合、再生可能エネルギー等の新たな発電施設整備のための投資だけでなく、エネルギー源ごとに特徴の異なる発電時間帯や出力特性などに対応した送配電 網の整備と調整電源や蓄電池などの系統安定化対策が必要となることから、大規模な投資を要する可能性がある。

このため、今後の電気料金は、系統整備や系統安定化のための追加コストや 固定価格買取制度により将来にわたって累積的に積み上がる賦課金等が上乗せされる可能性があり、発電事業自体のコストは競争によって抑制されていくと考えられるが、電気料金が大幅に上昇することがないよう注視していく必要がある。

そのため、電源構成の在り方については、追加的に発生する可能性のあるコストが国民生活や経済活動に大きな負担をかけることのないよう、バランスの とれた構造を追及していく必要がある。

素案で「電気料金がどのように推移するかについては注視していく必要がある」とあったのを「電気料金が大幅に上昇することがないよう注視していく必要がある」と書き換えている。いずにしても、これは、「電力システム改革」によって電気料金が下がることへの期待度がなくなっていることを示している。

政府が電気料金上昇への危惧を抱いているような制度変更は、決して改革とは呼べない。「電力システム改革」を法律変更案として国会に提出することは止めるべきだ。

今最も必要な電力改革は、参入・料金規制の全面自由化や電力会社の発送電分離ではなく、原発運営の適正化、規制料金制度の適切な運用、電力会社の合従連衡による総合エネルギー企業の育成である。実証的にも論理的にも、それ以外にはない。

(2014年1月27日掲載)

関連記事

-

政策家石川和男さんのネット放送「霞ヶ関政策総研チャンネル」の報告。民主党で実務ができる政治家と注目された馬淵澄夫議員が登場しました。東電から事故処理を切り出し、国が関与するなどの現実的提言を行っています。

-

福島第一原発事故による放射線被害はなく、被災者は帰宅を始めている。史上最大級の地震に直撃された事故が大惨事にならなかったのは幸いだが、この結果を喜んでいない人々がいる。事故の直後に「何万人も死ぬ」とか「3000万人が避難しろ」などと騒いだマスコミだ。

-

1. はじめに 2015年12月のCOP21で採択され、2016年11月4日に発効したパリ協定から約8年が経過した。我が国でも、2020年10月菅首相(当時)が、唐突に、2050年の脱炭素、カーボンニュートラルを発表し、

-

新たなエネルギー政策案が示す未来 昨年末も押し迫って政府の第7次エネルギー基本計画案、地球温暖化対策計画案、そしてGX2040ビジョンという今後の我が国の環境・エネルギー・産業・経済成長政策の3点セットがそれぞれの審議会

-

今年3月11日、東日本大震災から一年を迎え、深い哀悼の意が東北の人々に寄せられた。しかしながら、今被災者が直面している更なる危機に対して何も行動が取られないのであれば、折角の哀悼の意も多くの意味を持たないことになってしまう。今現在の危機は、あの大津波とは異なり、日本に住む人々が防ぐことのできるものである。

-

事故を起こした福島第一原子力発電所から流れ出る汚染水問題が社会的な関心を集めている。この問題は2020年に開催の決まった東京五輪にも、福島事故の収束にも影を落とす。本当の状況はどうなのか――。

-

前回予告したように、エネルギー・環境会議コスト等検証委員会での議論の問題点を考えてみよう。もともと低すぎるではないかとの批判が強かった原子力発電のコストを再検証しつつ、再生可能エネルギーの導入を促進するために、再生可能エネルギーのコストを低めに見積もるという政策的結論ありきで始まったのだろうと、誰しもが思う結果になっている。

-

第6次エネルギー基本計画の検討が始まった。本来は夏に電源構成の数字を積み上げ、それをもとにして11月のCOP26で実現可能なCO2削減目標を出す予定だったが、気候変動サミットで菅首相が「2030年46%削減」を約束してし

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間