中部電力、浜岡原発の現状(上) — 津波を防ぐ巨大な壁

中部電力の浜岡原子力発電所を11月8日に取材した。私は2012年8月に同所を訪問して「政治に翻弄される浜岡原発 — 中部電力の安全対策工事を訪ねて」という記事をGEPRで発表している。

今回は東工大で11月7日に行われた「国際シンポジウム−原子力と法制」に参加した、各国の原子力関連法の専門家と共に見学した。浜岡原発の現状を報告する。

津波対策、海抜22メートルまでOK

写真1

写真2

2枚の写真は浜岡原発の津波対策の防波壁だ。地上からの高さは10から12メートル、幅約2メートル、全長約1・6キロメートルの建造物で、間近に見ると巨大さに圧倒される。

海抜は壁の上部まで約18メートルになる。地下は支えとして10から30メートルまで岩盤にあたるまで掘り壁が続き、津波の衝撃に耐えられるように特殊な鋼材で補強されている。海側には10メートル前後の丘と堤防があるが、津波が来てもこの防波壁で水は食い止められると中部電力は見込んでいる。

それに加えて、同社は追加工事を行なった。2012年8月に内閣府が「南海トラフの巨大地震モデル」を公表した。南海トラフでは100年から150年程度の感覚で、巨大な地震が発生する。その被害を予測したものだ。

同社は内閣府から予測データの提供を受けて、浜岡近郊の津波の予測をして、最大で約20メートル以上の津波の可能性があるとの試算を出した。それを受けて、この巨大な防波壁の上に4メートルの金属製の補強壁を設置する、かさ上げ工事を行う予定だ。厳重な津波対策は津波で電源が喪失して冷却が行えなくなった福島原発事故の教訓を活かしたものだ。

地震と津波の対応

中部電力はこれ以外にも地震と津波の対策を並行して行っている。浜岡原発は5つの原子炉を持つが、70年代に建設された1−2号炉は廃炉が決まり、現在は稼働していない。3—5号機の耐震工事は昨年夏よりも進捗していた。

津波対策では、「敷地内に水を入れない」「仮に敷地に水が入っても、建物には入れない」という目的に基づいて対策が行われている。建屋の重要部分は、改造して水が入らない構造にした。また非常用発電装置は津波、地震に耐えられるように、分散して設置されていた。地震の際の対策本部は建設された免震の建物に置かれ、有事にはいつでも活動できる状態になっている。

原子力規制委員会は今年8月に、原子力発電の新安全基準を設定した。この基準に合わせた工事も行う。当初は4号炉の対策を優先し、これは来年度早期に工事を完了して再稼動を目指す。地層構造の調査で揺れがやや大きくなることが分かった5号炉では追加工事を行うため、稼動申請は後回しになる予定だ。

一連の対策費用は当初予定の1500億円を大幅に上回り、3000億円に達する見込みだ。

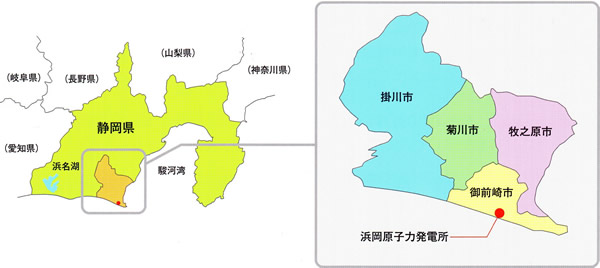

図表 浜岡原発の位置

海外専門家らの評価

写真3 各国の専門家と発電所幹部の意見交換会

これらの対策を専門家はどのように受け止めたのか。

ブルガリアのソフィア大学教授であるアタナス・シーモフ氏(Atanas Semov)は次の意見を述べた。「事故リスクを下げるという構想の下に、あらゆる観点からの危険を考えた災害対策に感銘を受けた。ここまでの措置は世界でも類例が少ないのではないか。津波対策では世界の指針になるかもしれない」。

ブルガリアでは、国民の8割が原発の利用を支持している。2006年までに、旧ソ連製の原発4つを相次いで廃炉にした。原発は当時1億ドルをかけ安全対策工事をしたが、2002年に加盟をしたヨーロッパ連合(EU)からの政治的圧力と、政治的な駆け引きの末に、法的手続きが行われないまま2006年までに廃炉になってしまった。

シーモフ氏は指摘した。「原発の運用では、人々に原子力への恐怖感があり、効果的なエネルギー供給という目的ではなく、政争が影響することがある。浜岡の停止の経緯を聞くと、ブルガリアと似た面がある。冷静にリスクと利益を多様な観点から分析して、浜岡原発の再稼動を考えるべきだ。日本の方々は賢明であり、適切な結論を下すであろう」。

ブラジルのリオ・デジャネイロ連邦大学教授で、元IAEA(国際原子力機関)職員だったギルへルミナ・ラボス・コインビア女史(Guilhermina Lavos Coimbra)は 次の見解を述べた。

「可能な限り原発の情報を公開し、地元の人々と対話する中部電力の姿勢に感銘を受けた。福島事故は津波によって引き起こされたが、浜岡原発の厳重な対策を見て懸念が払拭された。浸水をめぐるここまで厳重な安全対策が行われている原発は、世界には類例がないと思う」。

インドで原子力法制度の作成や訴訟を担当した弁護士のヤシュ・マニュリー氏(Yash Mannully)は次の評価をした。「インドでは残念ながら原子力をめぐる適切な情報公開が行われていない。この2年で、浜岡原発は隣接するPR館を含めて、4万人もの人が見学に訪れたという。その公開姿勢は感銘を受けた。インドの人々にもこの取り組みを伝えたい」。

しかし、こうした海外の有識者の評価があっても、浜岡原発の再稼動の先行きは見えない。

(2013年11月11日掲載)

関連記事

-

今年も夏が本格化している。 一般に夏と冬は電力需給が大きく、供給責任を持つ電力会社は変動する需要を満たすために万全の対策をとる。2011年以前であればいわゆる旧一般電気事業者と呼ばれる大手電力会社が供給をほぼ独占しており

-

12月3日放送の言論アリーナ「米国ジャーナリストの見る福島、原発事故対策」に、出演した米国のジャーナリスト、ポール・ブルースタイン氏が、番組中で使った資料を紹介する。(全3回)

-

東京電力福島第一原発の直後に下された避難指示によって、未だに故郷に帰れない避難者が現時点で約13万人いる。

-

英原子力規制当局は30日、東芝が英国で建設を計画している原子力発電所で用いる予定の原子炉について、安全性を承認すると発表した。

-

IPCC報告は、国際交渉や各国に影響を与えてきた。放送に出演の澤昭裕氏は経産省環境政策課長として、温暖化対策に向き合った経験がある。「温暖化対策の国際的枠組みと日本の政策は今、どのようになっているのですか」という池田氏からの問いに、次のようにまとめた。

-

運営事務局よりこのシンポジウムの司会進行は地域メディエーターが担うことが説明され、司会者の開会宣言に続き、シンポジウムの位置付けと今日のシンポジウム開催に至るまでの経緯が説明された。

-

アゴラチャンネルでは11月5日、「太陽光バブルの崩壊-なぜ再エネ買い取り制度は破綻したのか」を放送した。その要旨を紹介する。(上下2つ)

-

マイクロソフト社の会長であるビル・ゲイツ氏は「ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団」を運営し、教育や医療の改善、食料生産の拡大、持続性のある経済成長、貧困問題の対応など、地球規模の社会問題の解決のための活動をしている。その中で、安く大量に提供されるエネルギーを提供する方法を探す中で、原子力に関心を向けた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間