原発事故、避難者の帰還実現のために — 1mSv基準見直しをするには?

避難住民の帰還を阻む1mSvの呪縛

福島県内で「震災関連死」と認定された死者数は、県の調べで8月末時点に1539人に上り、地震や津波による直接死者数に迫っている。宮城県の869人や岩手県の413人に比べ福島県の死者数は突出している。除染の遅れによる避難生活の長期化や、将来が見通せないことから来るストレスなどの悪影響がきわめて深刻だ。現在でもなお、14万人を超す避難住民を故郷に戻すことは喫緊の課題だが、それを阻んでいるのが「1mSvの呪縛」だ。「年間1mSv以下でないと安全ではない」との認識が社会的に広く浸透してしまっている。

環境省の当初の除染計画では、年間20mSv以下の地域では、被ばく線量を2年間で5割(学校等では6割)低減することを目指すとしており、年間1mSvは自然減衰なども見込んだ長期の達成目標であった。しかし年間5mSv未満の地域の除染は財政支援の対象外とする方針が示されると、県や市町村は猛反発し、年間1〜5mSvの地域で行う面的な除染についても財政措置を行うことを求めた。

細野豪士環境大臣は、2011年10月2日に佐藤雄平福島県知事と会って地元の要望受け容れを伝え、「除染は国の責任だ。我々の目標は1ミリ以下にすること。対象は1ミリから5ミリの地域も当然含まれる。」と明言した。その結果、年間1mSv達成は事実上の除染目標と化してしまい、それが帰還の条件であるかのような誤解を生むこととなった。

復興期の放射線防護で最も大切な「最適化原則」

事故などで環境汚染が生じた地域における放射線防護に関しては、チェルノブイリ事故の経験を踏まえてまとめられたICRP(国際放射線防護委員会)勧告111号(ICRP-111)という2008年発表の指針がある。福島地方の環境修復を進める上での基本手引きである。(GEPR編集部から。参考記事「放射線防護の重要文書「ICRP勧告111」の解説」)

専門家向けの一般わかりしにくい文書であるが、その意味するところの大事な部分を福島の現状に照らして翻訳すれば、

① 防護方策(除染など)で達成される被ばく低減のメリットは、それを行うことに伴って派生する様々な不利益を上回るものでなければならない(防護方策の正当化)。その上で、防護方策は、線量の最小化のみを求めるのではなく、復興にかかわる経済的・社会的諸因子との間でバランスを取るべきである(防護方策の最適化)。

② 復興段階では、暫定的な目標線量(「参考レベル」と呼ぶ)を1〜20mSvの間で、実現性も考慮しつつ極力低い側に定め、その目標達成に向け除染等の防護方策を進めるべきである。長期的には年間1mSvを目指し、状況の進展に応じ、「参考レベル」を段階的に引き下げていくことが望ましい。

③ 国や自治体は除染の責任を負うが、計画策定や実施に当たっては被災住民の関与が重要であり、住民の自助努力による活動も考慮に入れるべきである。また国や自治体は、住民の代表者や専門家が参加する地域評議会の設立を推進すべきである。

ということになる。

大変残念なことに、汚染地域の環境修復に関する基本法である環境省の「放射性物質汚染対処特措法」には、上述の「最適化原則」の基本精神が欠落しており、制度的にそれを活かす構造になっていない。そのために、その精神の普及に関する活動も不十分であり、そのことは住民の帰還を遅らせる重要な背景要因の一つになっている。

「面的除染」による線量率低減は40〜60%程度

汚染レベルが高い地域では、狭い範囲で除染を行っても、周囲からの放射線影響で空間線量率はそれほど下がらない。そこで、ある程度広い範囲にわたって家屋、道路、駐車場や公園、森林の近接部分などを総合的に除染する必要があり、これを「面的除染」と呼んでいる。

国は「除染モデル実証事業」を行って面的除染の効果の事前検証を行ったが、線量率低減効果は4〜6割程度であり、線量率が低い地域ほど効果は限定的であることが明らかになった。除染により一挙に1mSv/年を達成するなど、とうてい無理であることが事実として示されたのである。こうした事実を踏まえ、住民帰還に向けての暫定目標線量を、それぞれの地域の実情にあわせて現実的に設定する必要がある。

欧州の自然放射線被ばく線量を参考に

住民帰還に向けた暫定目標線量を定める上での参考指標は、世界各地の自然放射線による年間線量と、それによる生涯線量であろう。

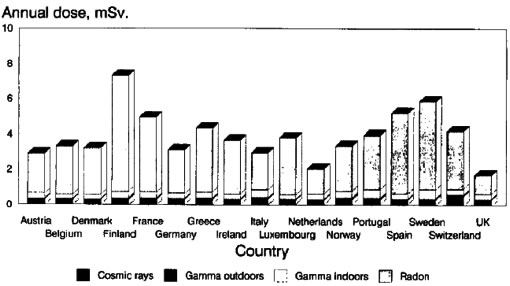

図1は、Radiation Protection Dosimetry という専門誌に公表されている欧州各国の国民の自然放射線による年間線量である。日本人の平均は年間2・1mSv(従来年間1・5mSvとされてきたが最近見直された)であるが、欧州ではその2〜3倍に達する国が多い。フィンランドの場合には年間7mSvを超える。これらの国々でも、妊婦や小児をも含む大勢の国民が健全な生活を連綿と営んできている。

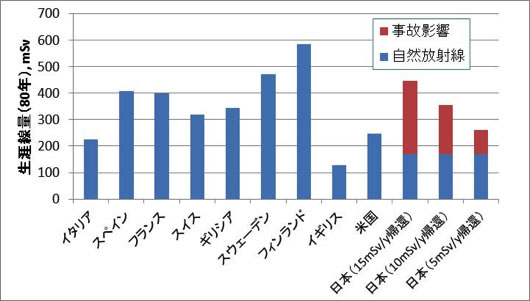

汚染が残留する地域での生活を考える場合は、帰還時の年間線量よりも、そこに生涯住み続ける場合の累積線量の方がはるかに重要な考慮される要素である。図2は、いくつかの主要国の国民の自然放射線による生涯線量(80年で計算)を示したもので、日本については、事故影響による被ばくの増分を上乗せして示した。図に示されているように、欧州のいくつかの国では自然放射線からの生涯線量は300〜600mSvにのぼる。しかしこれらの国でも、国民の平均寿命は81〜82歳(最長は日本の83歳)で、世界平均の70歳をはるかに上回る長寿を享受している。

欧州諸国のこうした人類史的経験からすれば、生涯線量について300〜600mSvというレベルは健康上まったく憂慮すべきレベルではないということが明らかである。この事実は、原爆による瞬時の大量被ばくデータをもとに、いくつかの仮説と複雑な疫学的統計処理を重ねて得られた現在の低線量被ばく影響に関するあいまいさの残る見解よりも、はるかに直接的であり一般人の常識判断でも納得しうる事実だ。

我が国の場合、自然放射線による生涯線量は約170mSvである。これに事故影響を加算すると、年間の追加線量が5mSvで帰還の場合は約260mSv、また10mSvで帰還の場合は約350mSvとなる。仮に、15mSvで帰還しても、生涯線量は450mSv以下にとどまる。

これらのことから、事故後しばらくの期間、やむを得ぬ事情がある場合に住民に年間10mSv程度(場合によっては15mSv)の追加被ばくを受忍してもらうことは、決して非人道的要請ではない。むしろそれを受忍してもらうことによって、被災者が故郷での生活を再建でき、家族離散や地域崩壊を回避できるのであれば、その方が実質的メリットははるかに大きい。

図1 欧州各国の自然放射線による年間線量

出典)B.M.R. Green et al., "Natural Radiation Atlas of Europe", Radiation Protection Dosimetry, Vol.45, No.1/4 pp491-493 (1992)

図2 主要国の自然放射線からの生涯線量と福島における事故影響

被災者が納得する線量目標設定が必要

「防護の最適化」とは、被災者の立場からすれば、長期の避難生活というこの上ない不都合を解消するために、どのレベルの残留汚染を受忍するかという妥協点を被災者自身が見出すことである。そもそも汚染は東電によって引き起こされたのであるから、完全原状回復を求めるのは被災者のごく自然な感情である。

しかし「放射能との共存」を受け入れるためには、低線量被ばくの不安を克服するとともに、怒りと悔しさに満ちた被害者感情を、乗り越える必要がある。被災者自らの取り組みがなければ、国が新たな目標線量を示したところでその納得は容易に得られまい。新たな目標線量の設定に関しては、数値の合理性だけでなく、被災者が自ら納得できるための仕掛け作りが重要だ。

そこで重要なのが、それらを決めるプロセスに被災者自身(あるいはその代表)に直接関与してもらうことである。実際に福島市の除染活動では、各地区に市民参加の「地域除染等対策委員会」が設けられ、除染の順番決めや仮置き場の設定などの合意形成に大いに役立っている。

帰還を円滑に進めるための提言

① 帰還条件の検討に当たっては、生涯線量を重要な判断指標とすべきである。欧州主要国の自然放射線影響に関する人類史的経験からすれば、300〜600mSvの生涯線量は健康上まったく憂慮すべきレベルではないことが明らか。一方事故影響で帰還初年度に年間15mSvの追加被ばくを受ける場合でも日本人の生涯線量は450mSv以下にとどまる。このことから、帰還に向けては、年間5〜15mSvを暫定目標線量とすることは合理的であり、そのことへの理解を国や自治体が協力して広めるべきである。その際、併せてICRPの「防護の最適化原則」の精神の普及にも努めるべきである。これらの理解の醸成は、避難住民の早期帰還の成否にかかわることであるから、マスメディアも積極的に協力すべきである。

② 帰還に向けての目標線量については、それを国が一方的に決めるのではなく、いくつかのオプションを提示し、それらをもとに住民側が専門家の指導を受けつつ自主的に選択(地区ごとに異なってもよい)していく形態をとることが望ましい。このために、自治体や住民組織と国の協議体を設け、そこに放射線防護の専門家を参画させることが望ましい。

③ 多くの地域では帰還後も継続的に追加的除染を行うことが望まれる。こうしたことに備え、国は、面的除染を終えた地域における追加除染の有効な手法を見出すための実証的研究を早急に進めるべきである。帰還後さらに線量レベルの低減が可能との見通しを示すことは、住民の早期帰還を促す有効な説得材料にもなりうる。

④ 国が直轄で除染を行う地域においても、住民で「自分の故郷は自分で取り戻したい」と思う有志については、積極的に除染への参加(有給とする)を奨励することを制度化すべきである。住民の中に、除染を実体験することで、「放射能との共存」に向け前向きに取り組める人材を育てることは、同地域の住民の合意形成を進める上での「潤滑剤」を作ることになる。

⑤ 最終的に帰還するかどうかは個々の避難住民が決めるべきことであるので、帰還を望まない住民には「移住」の選択肢を保証し、かつそれを支援する体制も用意すべきである。

⑥ 現在帰還困難区域と指定されている地域については、関係住民と協議しつつ、恒久的移住の要否の判断を早め、地域ぐるみの移住や、移住先での生活再建支援策を早急に固め、実行に移すべきである(チェルノブイリ事故後に、旧ソ連が近郊住民の居住地域として作ったスラブチッチ市の先行例がある)。

⑦ 実際の住民帰還実現に向けては、除染だけでなく、崩壊したインフラの再整備や、帰還後の生活再建に向けた国による強力な支援をパッケージで提供することが重要である。個人線量計の全員配布や各種モニタリングの強化、長期にわたる線量評価や健康管理支援体制の整備なども、帰還に向けての条件整備として必須である。

(2013年10月15日掲載)

関連記事

-

【要旨】(編集部作成) 放射線の基準は、市民の不安を避けるためにかなり厳格なものとなってきた。国際放射線防護委員会(ICRP)は、どんな被曝でも「合理的に達成可能な限り低い(ALARA:As Low As Reasonably Achievable)」レベルであることを守らなければならないという規制を勧告している。この基準を採用する科学的な根拠はない。福島での調査では住民の精神的ストレスが高まっていた。ALARAに基づく放射線の防護基準は見直されるべきである。

-

はじめに 原発は高くなったと誤解している人が多い。これまで数千億円と言われていた原発の建設費が3兆円に跳ね上がったからである。 日本では福島事故の再防止対策が膨らみ、新規制基準には特重施設といわれるテロ対策まで設置するよ

-

福島第1原発事故から間もなく1年が経過しようとしています。しかしそれだけの時間が経過しているにもかかわらず、放射能をめぐる不正確な情報が流通し、福島県と東日本での放射性物質に対する健康被害への懸念が今でも社会に根強く残っています。

-

米ホワイトハウスは、中国などCO2規制の緩い国からの輸入品に事実上の関税を課す「国境炭素税」について、支持を見合わせている(ロイター英文記事、同抄訳記事)。(国境炭素税について詳しくは手塚氏記事を参照) バイデン大統領は

-

停電は多くの場合、電気設備の故障に起因して発生する。とはいえ設備が故障すれば必ず停電するわけではない。多くの国では、送電線1回線、変圧器1台、発電機1台などの機器装置の単一故障時に、原則として供給支障が生じないように電力設備を計画することが基本とされている(ただし影響が限定的な供給支障は許容されるケースが多い)。

-

エネルギー危機が世界を襲い、諸国の庶民が生活の危機に瀕している。無謀な脱炭素政策に邁進し、エネルギー安定供給をないがしろにした報いだ。 この年初に、英国の国会議員20名が連名で、大衆紙「サンデー・テレグラフ」に提出した意

-

令和2年版の防災白書には「気候変動×防災」という特集が組まれており、それを見たメディアが「地球温暖化によって、過去30年に大雨の日数が1.7倍になり、水害が激甚化した」としばしば書いている。 だがこれはフェイクニュースで

-

カリフォルニア州の電気代はフロリダよりもかなり高い。図は住宅用の電気料金で、元データは米国政府(エネルギー情報局、EIA)による公式データだ。同じアメリカでも、過去20年間でこんなに格差が開いた。 この理由は何か? 発電

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間