(再掲載)現地を見よう、危険と切り捨てるな -「チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド」を語る(上)

「死の町」「放射能汚染」「健康被害」。1986年に原発事故を起こしたウクライナのチェルノブイリ原発。日本では情報が少ないし、その情報も悪いイメージを抱かせるものばかりだ。本当の姿はどうなのか。そして福島原発事故の収束にその経験をどのように活かせばよいのか。

政策家の石川和男氏はネットテレビ「霞が関政策総研」を主宰している。

9月11日の放送は作家で出版社「ゲンロン」社長の東浩紀氏を招き『「チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド」を語る』放送した。

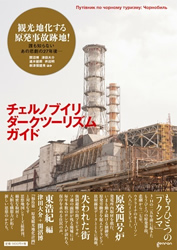

チェルノブイリ・ダーク・ツーリズムガイド(ゲンロン)

「現地はモザイクのように事実や感情が入り組んでいた。日本で広がる単純なイメージはまったく当てはまらない」と、東氏は状況を語った。そして「チェルノブイリ観光」で得た気づきを活かし、「福島原発観光地化計画」を提唱している。YouTubeはこちら。

単純な答えを示さない「チェルノブイリ本」

東浩紀氏は評論家、作家、そして出版社社長として多彩な活動をする言論人だ。このほど『チェルノブイリ・ダークツーリズム・ガイド』(ゲンロン)を、編集し出版した。ジャーナリストの津田大介氏、社会学者の開沼博氏らと共に東氏が今年4月に現地を訪問して、ムック形式でまとめた。

東浩紀氏

石川和夫氏は元経産官僚でエネルギー政策の立案にかかわった。現在は政策研究大学院大学客員教授、東京財団などで研究活動を行いながら、中立の立場から政策提言活動を続けている。

石川和男氏

石川氏が対談を望んだのは、「本の視点の新鮮さのため」という。日本でのチェルノブイリ報道は、恐怖と悲劇を強調するものばかりだ。ところが、この本はウクライナの人々の生の声を伝え、現在の状況や日常生活、復興の過程を伝えていた。「単純な答えを、この本は示していない。現実はこうした複雑なものと思う。事故からの日本と福島の再生を考えるために、大変な参考になった」と、石川氏は本を高く評価した。

東氏は福島事故を考える中でチェルノブイリ事故を調べた。すると「ユーロ2012」というウクライナで開催されたサッカー大会の観光客が、事故の原発で記念写真を撮影していた写真をネット上で見つけた。日本で言われている状況とかなり違う。「現場を見たいと考えた。そして現地に行って、日本人ならどの立場の人も見るべき場所だ思った」と述べた。

これまでチェルノブイリ周辺30キロは立ち入り禁止区域(通称「ゾーン」)となっていた。2011年にウクライナ政府はゾーンを一般開放した。18歳以上であれば、指定ツアー会社を通じて、書類手続きをすれば現場に入れる。ただし政府の役人がバスに同乗する。

チェルノブイリでの気づき・その1「放射能の被害と現状」

福島原発事故からは2年半しか経過していない。一方でチェルノブイリは27年間の歳月が流れている。「その重みと、人々のかかわりの集積がある」と東氏は述べ、さまざまな気づきを得たそうだ。

まず印象に残ったのは放射能と人々の生活の関係という。福島事故の後で、日本では放射能についての恐怖が広がった。東氏は語る。「放射能は毒ガスのようなものをイメージするのではないか。見えない気体が、同心円上に広がり、範囲すべてを汚染し危害を加える。ところが放射性物質の拡散はそういうものではない。ある場所の線量が高いのに、近くの別の場所の線量が低いことがある。チェルノブイリ周辺ではそうした差のある場所だらけだ」。

ゾーン内では、事故原子炉から10キロ離れたところでは、毎時0・1マイクロシーベルト程度だ。これは東京、福島県の大部分の地域の空間線量と変わらない。事故原発の構内でも事故炉を覆う「石棺」の近くまで、少しの時間なら行くことができる(上記本の表紙の建造物)。メルトダウンの場所からの直線距離は数十メートル程度だ。そこの線量は毎時12マイクロシーベルト程度で、線量は高いものの一瞬だけなら健康に影響はない。

「放射能の性質は本を読めば分かる。しかし体験はまったく違う。ほぼ永久的にすべてが危険とするのは間違いだ。十分除染をして、放射能防護をすれば、安全に生活できるまで復活できることが、現地を見て分かった」と東氏は述べた。

一方で「現地を安全と強調するつもりはない」と、東氏は強調した。健康被害は全貌が捉えられない。除染の行き届かない高線量の「ホットスポット」は各所にある。そして事故直後に汚染された牛乳を飲んだ子供が、成長して今でも後遺症に苦しむ。東氏を案内した30代の案内者もそうだった。周辺では、放射能との因果関係は明確ではないものの、健康被害の報告が今でもあるという。

チェルノブイリでの気づき・その2「被災者の複雑な感情」

東氏はウクライナの人々の原子力と事故に関する複雑な思いも知った。私たち日本人は、福島原発事故以降に放射線の知識や「ミリシーベルト」「ベクレル」などのなじみのない言葉に接した。知識に頭が飽和してしまった面がある。「新しい知識に詰め込み、事実を伝えたりすることに関心を向け、福島の人々が何を考えているかを忘れがちになる。それと同じように、日本のチェルノブイリ情報は「ウクライナの人々が何を考えているのか」について、すごく薄っぺらいものしか伝わっていない」という。

上記の「ガイド」では8人のウクライナ人の長文インタビューを掲載した。立入禁止区域庁副長官、元警察大佐、チェルノブイリ博物館副館長など、さまざまな立場の人だ。そこからウクライナ人の複雑な思いが見える。誰も原子力について賛成、反対と、単純な答えを言わないのだ。

ウクライナはソ連崩壊の過程で、ロシアとは別の道を歩んだ。エネルギーは安全保障とつながっている。天然ガスを供給するロシアからの独立を確保するため、ウクライナは紆余曲折の末で原子力をゼロにはしなかった。

チェルノブイリ原発では事故を起こしたのは4号炉のみ。他の1−3号炉は電力不足の中で事故後も使い続けられ、3号炉は2000年まで稼動していた。さらにここはウクライナ、ロシア、ベラルーシへの送電ハブ(中枢)となっており、現在は発電していないものの送電所として使われている。放射線防護をしながら常時3000人の人が働く「生きた施設」なのだ。「これは日本で現地を見た人が、ほとんど伝えていない情報だ」と、東氏も驚いていた。

しかし「ウクライナの人の多くは、原子力を積極的に支持するわけではないし、放射能についての恐怖も残っている」と東氏は指摘した。ゾーン地域内では、除染をした道路近郊では放射線量も低い。しかし27年の空白がある以上、そこに住むことはできず、人々は移住し、以前の町は滅びたまま放置された。

またチェルノブイリの事故処理は、1991年のソ連崩壊の混乱の時期と重なり、対策が不十分であった。また事故直後は情報が隠蔽され、不安が社会に満ちた。そしてソ連崩壊後に情報が出て、人々の政府への不信感が高まった。「人々に日本の今と同じような80年代後半の事故数年後の状況を聞くと、不安が広がる一方、何が起こっているか分からない人が多かった。福島とそこが違う」という

「日本のような反原発運動はあるのか」と石川氏は聞いた。デモをして、対案なく、原発ゼロを政府に訴える人々だ。「もしかしたらいるかもしれないが私が聞いた限りではいなかった」と、東氏は述べた。政府への不満は、情報公開の足りなさ、そして補償の不満足などであるものの、現実が重く、「即時原発ゼロ」などの単純な主張ができないのだろう。

チェルノブイリでの気づき・その3「事故現場は観光資源になる」

石川氏が興味を持ったのは、チェルノブイリが観光地として整備され始めた点だ。それが成功できるかを聞いた。東氏は「素人目でみても、発展する目玉の場所は多い。ただウクライナの観光産業が未成熟で、国のてこ入れも始まったばかり。今後成長していくかは分からない」という。

チェルノブイリ近郊は、森と沼地で、しかも事故後は放置されて人の手が入っていない。神秘的な光景で、美しい映像美を展開したソ連のアンドレイ・タルコフスキーの映画を思い出させるという。上記「ガイド」には大量に写真が掲載されているが、廃墟となった隣接都市プリピャチや周辺の村も印象的だ。

さらに事故を起こしたチェルノブイリ4号炉を覆う石棺は異様な迫力があり、それをさらに覆う新石棺は世界最大のアーチ建築とされる。また事故炉と同型の原子炉2号炉、3号炉の制御室がそのまま残る。1970年代のソ連特有の未来的なデザインで、「産業遺産として保存すべき不思議さを持つ」という。

東氏の話は、これまで日本にない視点で、とても魅力的であった。東氏は経営するゲンロンでJTBと組み、チェルノブイリの見学ツアーを行う予定だ。(紹介サイト)

視聴者アンケートで「チェルノブイリ観光に行きたいですか」と聞いた。約70%の人がいきたい、約30%の人が行きたくないと答えた。多くの人が、この本と番組をきっかけに、チェルノブイリの本当の姿を知り、福島に活かしたいと多くの人が考えたようだ。

(下)に続く。

(アゴラ研究所フェロー 石井孝明)

(2013年9月24日掲載)

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

アゴラ研究所は12月8日にシンポジウム「第2回アゴラ・シンポジウム --「持続可能なエネルギー戦略を考える」を開催する。(内容と申し込みはこちら)視聴はインターネット放送などで同時公開の予定だ。

-

福島第1原発事故から間もなく1年が経過しようとしています。しかしそれだけの時間が経過しているにもかかわらず、放射能をめぐる不正確な情報が流通し、福島県と東日本での放射性物質に対する健康被害への懸念が今でも社会に根強く残っています。

-

8月公表のリポート。ドイツの石炭の使用増で、他地域より同国の健康被害の統計が増加しているという。

-

現在、パリ協定第4条第19項に基づくパリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略の策定作業の最終段階にある。4月25日に政府原案が公表され、パブリックコメントに付された。政府原案の概要は以下のようなものである。 【基本的考え

-

エネルギーで考えなければならない問題は、原子力だけではありません。温暖化、原発の安全管理、エネルギー供給体制など、さまざまな課題があります。

-

原発事故に直面して2年が経過した福島の復興をめぐって、何ができるのか。それを考える前提として、まず現状を知る事ではないでしょうか。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間