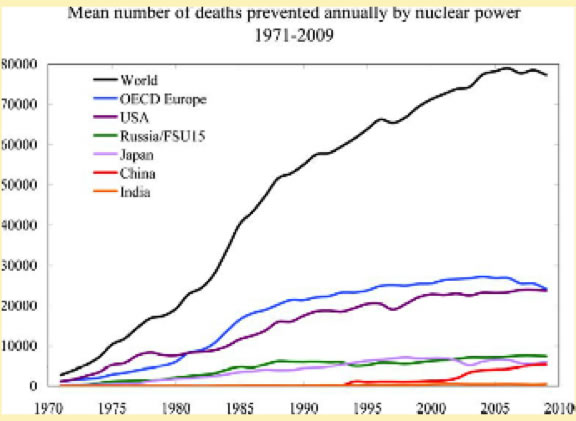

原子力により防がれた従来および予測される死亡者数および温室効果ガスの排出量

米国化学会機関誌「Environmental Science and Technology」47号、2013年掲載 (記事、英語では全文公開)

要約:

2011年3月の福島第一原子力発電所事故の余波により、今後の世界的エネルギー供給への原子力の貢献はいくぶん不確かなものとなった。原子力は潤沢で低炭素のベースロード電源であるため、世界的な気候変動と大気汚染緩和に大きな貢献をすることができるものだ。過去の生産データを用いた我々の計算では、地球の原子力は平均して、化石燃料燃焼した場合の大気汚染に関連した184万人の死、そして、二酸化炭素換算64ギガトン(GtCO2-eq)の温室効果ガス排出を防止した。福島事故を考慮した世界的な投影データに基づいて、どの化石燃料におきかえられるかにもよるが、今世紀半ばまでに原子力はさらなる化石燃料による平均42万〜104万人の死および80〜240GtCO2-eqの排出を防止することができることがわかった。対照的に我々は、制約のない天然ガス使用の大規模な拡大は気候問題緩和にはならず、原子力の利用拡大よりもはるかに多くの死をもたらすと評価する。

(2013年8月26日掲載)

関連記事

-

日本経済研究センター 3月7日発表。2016年12月下旬に経済産業省の東京電力・1F問題委員会は、福島第1原発事故の処理に22兆円かかるとの再試算を公表し、政府は、その一部を電気料金に上乗せするとの方向性を示した。しかし日本経済研究センターの試算では最終的に70兆円近くに処理費が膨らむ可能性すらある。

-

ようやく舵が切られたトリチウム処理水問題 福島第一原子力発電所(1F)のトリチウム処理水の海洋放出に政府がようやく踏み出す。 その背景には国際原子力機関(IAEA)の後押しがある。しかし、ここにきて隣国から物申す声が喧し

-

政府の原子力政策をめぐる公職を務め、各国の原子力法制に詳しい石橋忠雄弁護士に、原子力規制委の行政活動について、法律論からの問題点の寄稿をいただいた。

-

原子力規制委員会は本年(2016年)1月、国際原子力機関(IAEA)の総合的規制評価サービ ス(IRRS)を受けた。IRRSは各国の規制の質の向上を目指してIAEAがサービスとして実施しているもので、2006年から15年までに延べ70回実施されている。

-

原発で働く作業者の労働条件の劣悪さや被ばく管理の杜撰さがメディアで取り上げられる際、現場の最前線の作業者が下請、孫請どころかさらにその下に入っている零細企業に雇用され、管理の目が行き届かず使い捨ての状態であると書かれる場合が多い。数次にわたる請負体制は「多層構造」と呼ばれているが、なぜそうなっているかも含め、その実態はあまり知られていない。

-

5月21日、大飯原発運転差し止め請求に対し福井地裁から原告請求認容の判決が言い渡さ れた。この判決には多くの問題がある。

-

12月1日付けの筆者の「再エネ接続留保問題」に係る論考(「再エネ、健全な成長のために」)への反論が、小野氏より寄せられた。編集からの要請もあり、より広い視点でこの問題を整理してみた。

-

福島第一原発の事故から4年が過ぎたが、福島第一原発の地元でありほとんどが帰還困難区域となっている大熊町、双葉町と富岡町北部、浪江町南部の状況は一向に変わらない。なぜ状況が変わらないのか。それは「遅れが遅れを呼ぶ」状態になっているからだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間