今週のアップデート — 現実的エネルギー論を語る(2013年7月1日)

今週のアップデート

1)原発再稼動遅れによる9兆円の損害 — 精神論抜きの現実的エネルギー論(上)

2)原子力の未来、政治の意思表明を — 精神論抜きの現実的エネルギー論(下)

GEPRの運営母体であるアゴラが運営するインターネット放送の「言論アリーナ」。6月25日の放送は「原発はいつ再稼動するのか–精神論抜きの現実的エネルギー論」でした。この放送から、問題点を検討した(上)と解決策を考える(下)の2つの記事をまとめています。

参加者は国際環境経済研究所(IEEI)所長の澤昭裕氏、東京工業大学助教の澤田哲生氏で、司会はアゴラ研究所の池田信夫所長が務めました。澤氏は経産省を経て、現在はIEEIや、21世紀経済研究所で研究活動をしています。澤田氏は原子力工学の専門家で、一般向け啓蒙活動でも知られています。現実派の語る原子力の論点を、ぜひ参考にしてください。

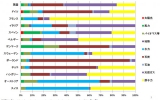

RITE(公益財団法人地球環境産業技術研究機構)の本間隆嗣氏、秋元圭吾氏による調査リポート、「関西地域における電気料金値上げによる製造業への影響分析」の要約です。

電気料金の値上げは、家庭における電気代上昇の影響が注目されがちですが、実際には、産業への影響は大変大きく、それに伴って雇用喪失につながる懸念が大きいと考えられます。

電気料金値上げによる関西地域合計の電気代増分は、製造業の約2万3000人分の現金給与に相当します。原発を止めることによる波及的な負担を、私たちは認識すべきでしょう。

今週のリンク

6月24日の英紙フィナンシャルタイムズ社説の翻訳。掲載は日本経済新聞。米国で原発の廃炉の動きが広がっていることを指摘した上で、それでもエネルギー源を多様にするため原発が必要ではないかと指摘しています。

日本経済新聞6月26日記事。オバマ大統領が25日、地球温暖化問題での行動計画を発表しました。石炭使用の抑制、再生可能エネルギーへのてこ入れ等を指摘しています。

エネルギー通信社プラッツの6月25日の記事。原題は「Obama’s climate plan to boost gas demand: former White House adviser」。オバマ政権の温暖化天然ガスシフトを加速し、温暖化には役立たないと批判しています。

読売新聞6月26日記事。原子力規制委員会が、職員数を2倍にして、原発再稼動の審査を早めようという構えを示しています。原発の審査のスピードが早まることが期待されますが、その訓練は一朝一夕ではできません。

産経新聞6月30日記事。井伊重之論説委員。原子力政策の検討が自民党政権でも止まっている現状を分析。早急な対応を訴えています。

関連記事

-

原子力問題は、安倍政権が残した最大の宿題である。きのう(9月8日)のシンポジウムは、この厄介な問題に新政権がどう取り組むかを考える上で、いろいろな材料を提供できたと思う。ただ動画では質疑応答を割愛したので、質疑のポイント

-

原子力発電でそれを行った場合に出る使用済み燃料の問題がある。燃料の調達(フロントエンドと呼ばれる)から最終処理・処分(バックエンド)までを連続して行うというのが核燃料サイクルの考えだ。

-

東京大学大学院情報学環准教授/東日本大震災・原子力災害伝承館上級研究員 開沼 博 3.11以来、処分方針が定まらず棚上げされてきたいわゆる「処理水」(東京電力福島第一原子力発電所で発生した汚染水を多核種除去設備等で処理し

-

昨年末の衆議院選挙・政権交代によりしばらく休止状態であった、電力システム改革の議論が再開されるようだ。茂木経済産業大臣は、12月26日初閣議後記者会見で、電力システム改革の方向性は維持しつつも、タイムスケジュール、発送電分離や料金規制撤廃等、個々の施策をどのレベルまでどの段階でやるか、といったことについて、新政権として検証する意向を表明している。(参考:茂木経済産業大臣の初閣議後記者会見の概要)

-

(GEPR編集部より)この論文は、国際環境経済研究所のサイト掲載の記事から転載をさせていただいた。許可をいただいた有馬純氏、同研究所に感謝を申し上げる。(全5回)移り行く中心軸ロンドンに駐在して3年が過ぎたが、この間、欧州のエネルギー環境政策は大きく揺れ動き、現在もそれが続いている。これから数回にわたって最近数年間の欧州エネルギー環境政策の風景感を綴ってみたい。最近の動向を一言で要約すれば「地球温暖化問題偏重からエネルギー安全保障、競争力重視へのリバランシング」である。

-

国際エネルギー機関IEAが発表した脱炭素シナリオ(Net Zero Scenario, NZE)。これを推進するとどのような災厄が起きるか。 ルパート・ダーウオールらが「IEAネットゼロシナリオ、ESG、及び新規石油・ガ

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。また8月2日の更新はお休みさせていただきます。 今週のアップデート 1)福島県双葉町の復興に向けたまちづくり-「荒廃した農地の再生モ

-

はじめに 国は、CO2排出削減を目的として、再生可能エネルギー(太陽光、風力、他)の普及促進のためFIT制度(固定価格買取制度(※))を導入し、その財源を確保するために2012年から電力料金に再エネ賦課金を組み込んで電力

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間