電気料金値上げによる関西地域の製造業への産業影響

研究の概要

RITE(公益財団法人地球環境産業技術研究機構)は、2013年6月11日に「関西地域における電気料金値上げによる製造業への影響分析」に関する調査レポートを公表した。

電気料金の値上げは、家庭における電気代上昇の影響が注目されがちであるが、実際には、産業への影響は大変大きく、それに伴って雇用喪失につながる懸念が大きいと考えられる。これらの影響は複雑であるため、直観的に理解しづらい一面があり、データに基づく定量的な分析が重要である。

また、国内に化石燃料資源がほとんど存在しない日本では、電気料金の値上げの主要因である化石燃料の輸入増加は、海外への資金流出へとつながり、その費用が国内還流とはならない点にも留意が必要である。

さらに、生産における電力使用状況は地域や部門によって大きく異なるため、電気料金の値上げの産業影響についてより現実的に把握するためには、地域や部門を詳細に検討することが重要である。

そこで、本分析では、HP上で公開されている平成22年(2010年)工業統計を利用して、現時点での電気料金値上げ幅が大きい関西地域を中心に電気料金値上げによる製造業への影響分析を実施した。

結論・関西の産業負担の増加

本分析結果からは、電気料金上昇による関西地域への影響は大きく、また一部の業種には極めて深刻な影響が推計された。雇用への影響等に大きく広がらないうちに、電気料金上昇抑制の方策を早急に講じることの重要性が示唆された。

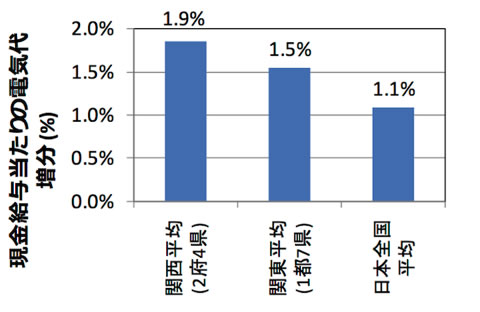

製造業における電気料金値上げ(査定中のものを含む)による電気代増分を、現金給与当たりの比率で評価すると、全国平均では約1・1%相当と推計された。一方、関西地域は全国平均や関東平均等と比較して、相対的に影響が大きく、約1・9%と推計された(関西地域では2013年5月現在、約17%増の電気料金の値上げ)。

これは関西地域では、電気料金の値上げ幅が大きい、電力多消費型の産業が多い、一人当たり給与が関東と比較して低いことなどが原因である。関西地域の製造業全体の電気代増分額は約1020億円であり、これは関西地域の製造業の約2万3千人分の現金給与額に相当する。

産業別に分析すると、産業による電力使用額比率の違いが値上げ負担に大きく影響する。電力使用額比率が相対的に大きい、鉄鋼業や化学工業、窯業・土石業などは、電気料金値上げによる極めて深刻な影響が予想される。

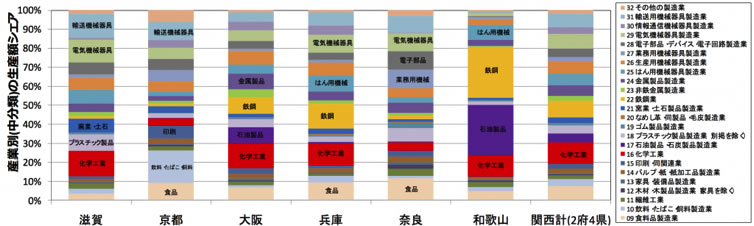

また、府県別に分析すると、産業構造による府県の違いが値上げ負担に大きく影響する。電力多消費産業を多く抱える和歌山県や滋賀県への影響が相対的に大きく、一方、多消費産業が少ない京都府や奈良県の影響は相対的に小さいと推計された。

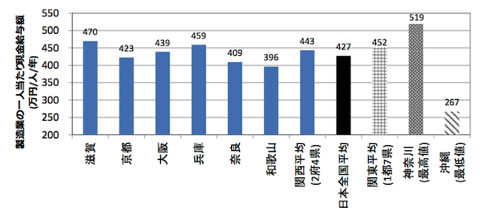

関西地域における製造業の概況

平成22年工業統計によると、関西2府4県の製造業の産業構造は府県によって大きく異なる。生産額で比較すると、和歌山県では鉄鋼業や石油製品、化学工業の比率が特に大きい。滋賀県では化学工業や窯業・土石、プラスチック製造、大阪府では化学工業や石油製品、鉄鋼業、兵庫県では化学工業や鉄鋼業の比率がそれぞれ大きい特徴がみられる。一方、京都府と奈良県では電力多消費産業である産業の比率は相対的に小さい。また、関西地域平均の一人当たり給与額(製造業平均)は、日本全国平均よりも若干高いものの、関東平均に比べ低い。

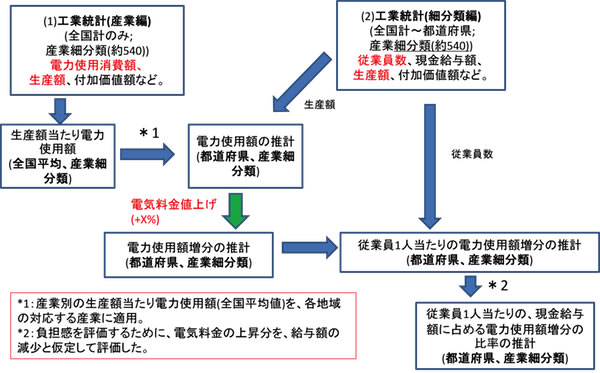

分析の方法

電気料金値上げの分析のために、平成22年工業統計を利用し、製造業への影響を都道府県別に調べた。対象産業は、約540産業であり、従業者4人以上の事業所が対象である。分析では、まず、工業統計から得られる、生産額と生産額当たり電力使用額(原単位)に対して、電気料金値上げ幅を想定し、都道府県別・産業別の電気代増分を推計した。次に、それらの増分の負担が現金給与から削減される場合を想定し、現金給与当たり電気代増分として評価した。

なお、公開されている工業統計では、都道府県別にみると事業者数などが極端に少ない産業についてはデータが非公開であり、そのような産業の生産額や給与額などは、全国平均値などから推計した。全国レベルにおいても原単位などの推計が困難である産業については、電気料金値上げの影響を受けないと想定した。また、本分析では、電気料金値上げによる省電力効果は考慮していない。

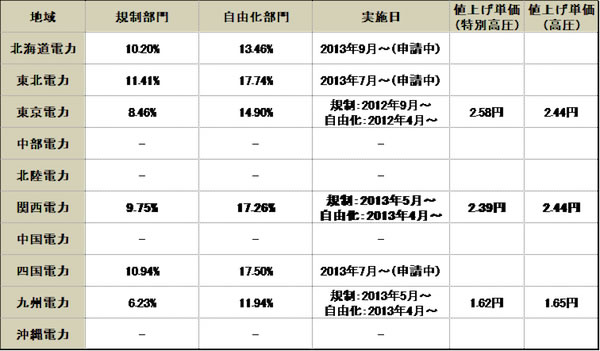

各地の電気料金の値上げ幅は、申請中の地域を含め、表のように想定した。関西電力エリアでは17・28%増、東京電力エリアでは14・90%増の電気料金値上げ幅を想定した。本分析では、全ての製造業が自由化部門に属すると想定した。この電気料金の値上げの想定は、一部の原発の再稼働が前提となった料金であり、再稼働が遅れた場合にはより大きな上昇が予想される。一方、この値上げには化石燃料価格連動分は含まれていない。

注)福井県と静岡県は、それぞれ北陸電力、中部電力の供給エリアと想定。

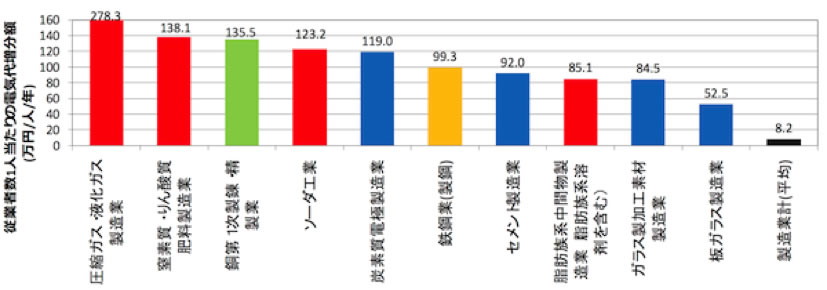

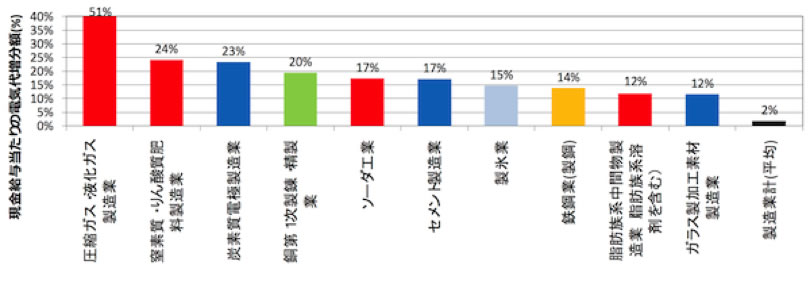

関西地域における産業別の比較

電気料金上昇に伴う産業別影響は産業によって異なる。影響が深刻であるのは、化学、鉄鋼、非鉄、窯業・土石など産業である。これらの産業は電力の原単位(生産額当たり電力購入額)が相対的に大きいため、製造業平均と比較すると、非常に大きな影響を受けると推計された。

電気代増分を従業員一人当たりに換算すると、製造業平均では約8(万円/人/年)であるのに対し、電力の原単位の大きい化学、鉄鋼、非鉄、窯業・土石などの産業は50(万円/人/年)を超えると推計された。また、電気代増分を給与に占める割合に換算すると、製造業平均では約2%であるのに対し、電力の原単位の大きい産業では10%を超えると推計された。

図注)グラフの色は産業分類(中分類)を表す。

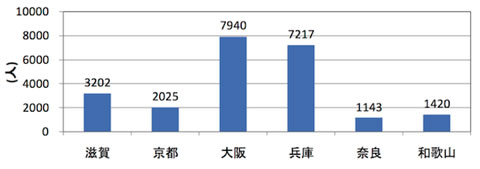

関西地域における府県別の比較

電気料金値上げによる関西地域合計(製造業計)の電気代増分は、製造業の約2万3000人分の現金給与に相当する。府県別の内訳としては、経済規模の大きい大阪府や兵庫県の負担額がいずれも7000人相当の現金給与額に相当すると推計される。

府県別(製造業平均)に比較すると、給与当りの電気代増分に関して、和歌山県と滋賀県がそれぞれ2・9%、2・2%と推計され、相対的に影響が大きい。これは、府県別の産業構造によるもので、和歌山県では電力多消費産業である化学工業や鉄鋼業の産業比率が多く、滋賀県では化学工業や窯業・土石業の比率が大きいためである。一方、電力多消費産業の比率が小さい、京都府や奈良県では、電気代値上げによる影響が相対的に小さく、それぞれ1・4%、1・8%と推計される。

おわりに

大震災以降、電力をとりまく環境が大きく変化している。しかし、依然として電力はほとんど全ての産業の根幹を支える必要不可欠なエネルギーである。厳しいコスト競争に晒されている企業にとっては、安定的かつ安価に供給される電気が極めて重要である。本分析で示されたように、電気料金値上げの影響は製造業全体に大きな影響がもたらされるとともに、特定の業種、そしてまた地域により大きな影響が及ぶ。

電力料金の値上げによる経済への悪影響、特に雇用への悪影響が拡大する前に、電気料金を抑制する方策を講じることが重要である。そのためには、安全の確保が最優先ではあるものの、安全が十分に確保された原子力発電の再稼働は電気料金を抑制するための最も効果的な施策の一つであり、速やかな対策が必要であろう。

(2013年7月1日)

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

自民党が原子力規制委員会の改革に前向きだ。同委員会の設置法では発足3年での見直し条項が置かれているが、今年9月でその年になる。それに合わせて問題の多い同規制委の活動を組織改編で見直そうとしている。

-

福島原発事故以来、東京都では3回の都知事選が行われた。脱原発を訴える候補はいたが、都民はそれを争点と重視しなかった。今年2月の選挙で都知事に選ばれたのは「常識人」の舛添要一氏だ。政治に翻弄されがちだった都のエネルギー政策はようやく落ち着きを取り戻した。そしてユニークな再エネ振興、省エネ対策が成果を上げ始めている。選挙の後に報道されない、「日常」の都のエネルギー政策を紹介する。

-

2030年の電源構成(エネルギーミックス)について現時点で予断はできない。だが、どのようなミックスになるにせよ、ヒートポンプ・EVを初めとした電気利用技術は温暖化対策の一つとして有力である。さらに、2030年以降といった、より長い時間軸で考えると、電力の低炭素化は後戻りしないであろうから、電力化率(=最終エネルギーに占める電力の割合)の上昇はますます重要な手段となる。

-

IEA(国際エネルギー機関)が特別リポート「エネルギーと大気汚染」(Energy and Air Pollution)を6月発表した。その概要を訳出する。 [2016年6月27日] IEAのリポートによれば、エネルギー投

-

アゴラ研究所の運営する映像コンテンツ言論アリーナ。6月24日はエネルギーアナリストの岩瀬昇氏を招き、「原油価格、乱高下の謎を解く」という放送を行った。岩瀬氏はかつて三井物産に勤務し、石油ビジネスにかかわった。アゴラの寄稿者でもある。

-

東北電力原町火力発電所(福島県南相馬市)を訪れたのは、奇しくも東日本大震災からちょうど2年経った3月12日であった。前泊した仙台市から車で約2時間。車窓から見て取れるのはわずかではあるが、津波の爪痕が残る家屋や稲作を始められない田んぼなど、震災からの復興がまだ道半ばであることが感じられ、申し訳なさとやるせなさに襲われる。

-

以前、尾瀬の自然保護活動に関して「仮想評価法(CVM)」という手法を使ってその価値の計測を試みたことがある。ハイカーが押し寄せて自然が荒廃した1960年代の尾瀬の写真と、保護活動により回復した現在の尾瀬の写真を2つ提示し、尾瀬の美しい自然価値に対して自分が支払ってもいいと考える評価額(支払い意思額)を聞いたものだ。回答のなかには驚くほど高額の回答もあり、平均すると年間で1人1000円超となった。担当者としては、尾瀬の自然に高い価値を感じてくださっていることを嬉しく思うと同時に、その場で自分が支払うわけではない「架空の財布の紐」は緩いのだとも感じた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間