チェルノブイリ博物館で福島展を開催 — 2つの事故の教訓を未来への希望に変えるために

この一階のフロア全体を使って福島展を行う。2階の常設展示室へ続く階段には、ウクライナで強制移住となった76の市や村のプレートが掲げられている。

チェルノブイリ博物館を知っていますか?

このコラムでは、1986年に原発事故の起こったチェルノブイリの現状、ウクライナの首都キエフにあるチェルノブイリ博物館、そして私がコーディネートして今年6月からこの博物館で行う福島展について紹介したい。

私は現在、大阪大学大学院国際公共政策研究科に在籍している。青森県に生まれ、17歳の頃にチェルノブイリへ初めて渡航したことがきっかけとなりモスクワへ渡航し、ロシア語を学び、モスクワ国立大学を卒業した。福島の事故後には原発から20・5キロ離れた地点で半年暮らした。現在はキエフに暮らしている。

ウクライナの首都キエフには国立チェルノブイリ博物館がある。博物館には延べ90か国以上、年間7万人以上の来館者が訪れている。今でもチェルノブイリ原発の30キロ圏内には、18歳未満の子どもは入ることができない。ウクライナの子どもたちが毎日のように何グループもやってくる。

事故から6年後の1992年に博物館が設立された当時は200点しかなかった展示物も、博物館員たちが被災者や元原発作業員らの協力を得て規模を拡大し、今は7000点になった。当初は公立の小さな博物館として始まったが、96年には国立の博物館として登録された。

展示物の中にはチェルノブイリ原発事故のもの以外にも、広島の原爆や日本からの支援に関する展示、福島原発事故被災者へのメッセージ、また日本語のオーディオガイドも用意してある。チェルノブイリ原発事故を知らない世界中からの訪問客や国内の若い世代に訪問してもらい、訪問者たちが学び、考える場を提供する努力を、博物館は決して惜しまない。

私は10年前に一度チェルノブイリ博物館を訪問したことがあったが、今年2月に念願叶って再訪することができた。私は博物館の展示を見た後、博物館にプレゼントしようと思い、受付の女性に震災前の海で採れたほっき貝で作った福島県南相馬市の貝雛(貝殻の中に人形が入っている)を差し出した。チケット売り場の女性は大喜びで、私は副館長のアンナ・コロレフスカさんの所へ案内された。

「私は今週末、日本へ行くことになってるの。南相馬も訪問するらしいわ。南相馬から、こんなに素敵なお土産を持ってきてもらえるなんて、まるで夢みたい」と彼女は眼を輝かせて喜んだ。

「チェルノブイリは確かに多くの人にとって悲劇ですが、私の人生にとっては実に多くの機会をくれました。チェルノブイリに来て、ウクライナや旧ソ連の自然、人々がすごく好きになりました。明るく力強く生きる人々から、幸せとは何なのかを教わったような気がしました。今、私がロシア語を話せるのもチェルノブイリ事故に興味を持ったことがきっかけですし、チェルノブイリへの共通の想いが私と主人を結び付けました。確かにチェルノブイリは負の遺産ではあるけれども、それでもいろんな形で多くの人の幸せや未来に結びついていると思います」

そう話す私に、アンナさんはとても嬉しそうな表情を浮かべた。

たくさんの日本の訪問者、しかし本当に大切なことを学んだのか?

私は持っていた福島の地図を見せながら、市町村とおおまかな放射線量や避難状況をアンナさんに説明した。

「Googleマップで調べても地名が日本語でわからなかったから、自分が訪問する予定の町がどこにあるのかもわからなかったの。今日、あなたが来てくれて良かった。これで私はどんなところに行くのかわかったから」

この2年の間に、チェルノブイリの経験を学ぼうと実に多くの日本の訪問団を受け入れてきたアンナさんでさえ、福島のことはあまり知らなかった。多くの訪問団はチェルノブイリのことをアンナさんから聞いても、福島の状況を説明して、それに照らし合わせて参考になりそうな意見を聞こうという姿勢が欠けていたのではないだろうか。

「実は何人かの日本人と相談していたのですが、ウクライナで福島に関する特別展をしたいのです…」と、私がアンナさんに話した。

すると「大賛成!。私も福島の展示をずっとやりたかったの!」と、目を大きく見開いたアンナさんは躊躇うことなく同意した。日本ではあり得ないことかもしれないが、こんなやりとり一つで福島展の開催が決まった。どこかに使用許可を申請することもなければ、場所代すらかからない。

アンナさんは今年2月末から3月上旬にかけて初めて日本を訪問したが、日本の国会議員らによる招待だったため、被災者との非公式の交流や旧警戒区域の見学などは叶わなかった。測定器で福島の線量を測ろうとすると、すぐにスイッチを切るように促されたり、福島の人々がアンナさんの意見を聞きたがっても、「福島の人を怖がらせないでほしい」と、自分の言いたいことを伝えることさえ十分にできなかったりしたという。

「90年代に日本人がウクライナに来たときには自由に線量を測らせてあげたのに…」と、アンナさんに不満は残っているようだったが、それでも、実際に福島県で被災者の置かれている状況を見聞きできたことで、アンナさんの福島展開催への思いは一層強くなった。

チェルノブイリの被災者の今

チェルノブイリでは事故から2か月後には30キロ圏への帰還は困難という決定がなされ、その地域から避難していた人たちには新しい住居を与えたので、彼らは新しい生活をスタートさせることができた。そして、政府はお年寄りが強制移住地区の住み慣れた自宅へ帰還することも黙認した。

「被災者が仮設住宅で2年もの間、その日暮らしをさせられていることにはとても驚いたわ。福島のお年寄りには仮設住宅で先の見えない暮らしをさせないで、何をしたらいけないか、どんなことに気をつけなければいけないかをきちんと説明して、帰還したい人には帰還を認めるべきだと思う。若い人には新しい住まいを与えて新しい生活を始めさせればいい」

土地が私有地であり、政府の命令で解決できない日本の事情は考慮しながらも、被災者のその日暮らしから来る精神的なストレスを気づかった。

「高線量の地域には住めないとしても、低線量の汚染地域については、そこでの暮らし方を覚えていけばいい。チェルノブイリの放射能汚染地域での生き方を学んできた経験がウクライナにはある。私たちだって、みんな結婚して、子どもを産んで、内部被曝に気をつけながら、工夫して生活することを身につけてきた。それを私達からぜひ日本人にも学び取ってほしい」

チェルノブイリ博物館で福島展を今年6月から開催

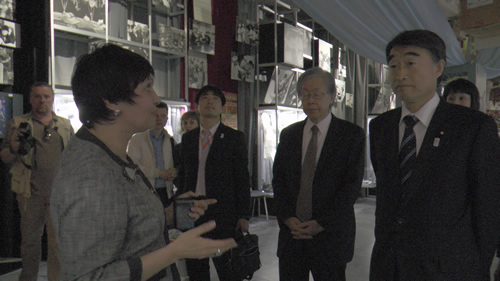

私達は今年6月1日の「世界子どもの日」に合わせて福島展を開催し、12月末まで展示を続けることにした。5月3日には福島展の準備中に根本匠復興大臣が博物館を訪問し、アンナさんが案内した。

博物館で根本復興大臣を案内するアンナさん

「まだ福島展を開催してないのが残念! 復興大臣にも見せたかった。でもまだまだ年末にかけて日本から訪問団が来るわよ!」

福島原発事故の発生は、チェルノブイリの悲劇から日本には何も学び取ってもらえなかったことの証でもあった。チェルノブイリ博物館は日本人にチェルノブイリの教訓を伝えきれてなかった。日本にはまだ、福島原発事故を伝える博物館はない。そんな反省と博物館が今できることをしたいという気持ちから、二度とチェルノブイリや福島の悲劇を繰り返さないために開催するのだ。

チェルノブイリ博物館福島展には数十人の個人の方々や団体の方々から応募いただきました。ただいま選考及び準備中です。文化紹介コーナーの展示品の輸送や広報などにお金がかかるので寄付によるご参加も受け付けています。最新情報は公式ブログでご確認ください。

(2013年5月13日掲載)

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギー、環境問題のバーチャルシンクタンクGEPR「グローバルエナジー・ポリシーリサーチ」はサイトを更新しました。 今週からデザインを変更し、スマホ、資料検索をよりしやすくしました。 今週のアップ

-

エネルギー危機が世界を襲い、諸国の庶民が生活の危機に瀕している。無謀な脱炭素政策に邁進し、エネルギー安定供給をないがしろにした報いだ。 この年初に、英国の国会議員20名が連名で、大衆紙「サンデー・テレグラフ」に提出した意

-

経済産業省で12月12日に再生可能エネルギー主力電源化制度改革小委員会(以下単に「委員会」)が開催され、中間とりまとめ案が提示された(現在パブリックコメント中)。なお「中間とりまとめ」は役所言葉では報告書とほぼ同義と考え

-

シンクタンクのアゴラ研究所(所長・池田信夫、東京都千代田区)の運営するエネルギー調査機関GEPR(グローバルエネルギー・ポリシーリサーチ)は、NPO法人の国際環境経済研究所と3月から提携します。共同の研究と調査、そしてコンテンツの共有を行います。

-

東日本大震災から間もなく1年が経過しようとしています。少しずつ、日本は震災、福島第一原発事故の状況から立ち直っています。

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 太陽活動の変化が地球の気温に影響してきたという説について

-

『羽鳥慎一のモーニングショー』にみられる単純極まりない論調 東京電力管内で電力需給逼迫注意報が出ている最中、今朝(29日)私はテレ朝の「羽鳥慎一のモーニングショー」をみていました。朝の人気番組なので、皆さんの多くの方々も

-

アメリカでは地球温暖化も党派問題になっている。民主党系は「温暖化は深刻な脅威で、2050年CO2ゼロといった極端な温暖化対策が必要だ」とする。対して共和党系は「それほど深刻な問題ではなく、極端な対策は必要ない」とする。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間