核放射線 — 敵か味方か? その1

【要旨】世界的なグループである「放射線についての公的な理解を促進する科学者 グループ(SPUR)」が、基本的常識の議論に基づき放射線を巡る神話と恐怖のいくつかを払拭し、かつそれに対する国際的な姿勢の著しい変化を提案する呼びかけを示した。

SPURメンバーは下記の通り。なお、意見は個人的なもので、必ずしも関連機関の意見ではない。

- イギリス、オックスフォード大学、物理学、ウェード・アリソン(Wade Allison, Physics, University of Oxford, UK w.allison@physics.ox.ac.uk )

- アメリカ、フォックス・チェイスがんセンター、画像診断、モーハン・ドス (Mohan Doss, Diagnostic Imaging, Fox Chase Cancer Center, USA mohan.doss@fccc.edu )

- ポーランド、国立原子力研究センター、物理学、ルードヴィーク・ドブジンスキ(Ludwik Dobrzynski, Physics, National Centre for Nuclear Research, Poland Ludwik.Dobrzynski@ncbj.gov.pl )

- ドイツ、デュッセルドルフ、ハインリッヒ・ハイネ大学、核医学、ルードウィヒ・ファイネンデーゲン(Ludwig Feinendegen, Nuclear Medicine, Heinrich-Heine University Dusseldorf, Germany feinendegen@gmx.net )

人類の健康と経済的繁栄は、科学の工学および医学への応用に依存し、またこれには原子の外部(あるいは電子) の部分が関わってきた。マリー・キューリーの偉業に追従する形で原子の内部(または原子核)のエネルギー生産への利用は一般に、そして政治的な不安を引き起こした。しかし人の健康への利用は懸念に見合うものではない。

この懸念の原因は、科学に基づかない歴史的、文化的なものである。日常的な条件において、この誤解があることを認識するのは難しくない。しかし世界の経済繁栄および持続可能な環境が維持できるかという今後の展望は、説明的な教育や一般市民の科学への信頼の向上によってこれらの懸念が克服できるか次第である。その実現の時になってはじめて、既知の原子力技術の利点(エネルギー、清潔な水、食品保存への利用、更に医療の進歩)は広く受容され、実現されるだろう。

以下本文

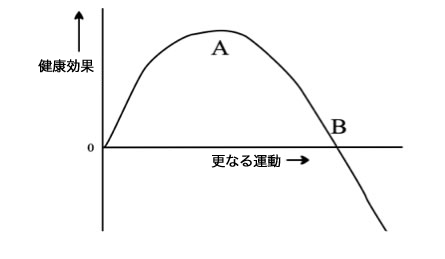

健康に対する影響の効果

「過ぎたるは及ばざるがごとし」という格言がある。これは多くの医薬品の健康への影響も同様であり、それは飲料水あるいはアスピリンの服用であろうと、正しい量は健康に効果があり、それを常に考えなければならないが、過度は有害だ。この原理は運動にもあてはまる。いくらかはしないよりもよいが、過剰は怪我を引き起こす。運動量とそれに対する健康効果の図を描くと、下記の図1のようなカーブを示す。

図1. 健康への運動のプラスおよびマイナスの影響

最も有益な運動量はA点と一致するが、B点を超える運動量は有害となる。この考えは5世紀前に内科医、植物学者であったパラケルスス(1493〜1541年)によって記述されている。彼は、“Omnia sunt venena, nihil est sine veneno. Solo dosis facit venenum” つまり、「あらゆるものは毒であり、毒無きものなど存在しない。あるものを毒とするのは、その服用量のみによってなのだ。」と記述している。このような反応を「二相性」といい、服用の一範囲では有益で、もう一方ではマイナスである。

実際のところ、経験によれば、図のカーブは全体像を示していないことが分かる。1杯の水を飲む場合を考えると、数時間後にもう1杯の水を飲むことは体に有益だろう。同様に、薬物での治療について医師は次の用量をどの頻度で服用すべきか指示する。この期間は、回復時間あるいは服用した薬の排出に必要な時間かもしれない。運動についても、数日かけて望ましい一日の運動量を超えることになったとしても、毎日することが奨励される。関係する時間を見過ごすことはカーブの示す意味を惑わしかねないのだ。

しかし、他の何かが起こるかもしれない。日を経るにしたがってけがをすることも、疲れ切ることもなく、運動療法により鍛えられ、日に日に、より増やした運動から効果を得ることができるだろう。1日の効果のカーブのAとB点は右側へ移動しはじめる。これは「適応」の過程の一例で、日常生活の経験からよく知られている。「どのように」身体がこれを達成するかは生物学の研究の領域だが、何が起きているかの法則について派手な数学や科学は必要ない。また「一度運動を止めるとこの順応効果はどの程度持続するのだろうか」という重要な問いがある。運動の健康への有効性はよく知られている[1]。

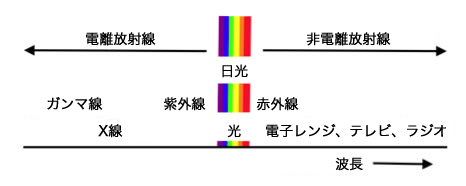

もちろん、我々は、すべての影響への生物の反応がこのように作用すると証拠なしでは考えるべきではない。しかしながら生物学において、進化は生存条件に適合するために生命のデザインを安定させること、また生存条件が少し変わる場合には生物の安定性もそれに応じて順応するという例が確かに広範囲にある。(このような順応による安定性は工学や電子システムの効果的デザインと無縁ではない。)特に生命はこのような安定性を、日光への反応において進化させてきた。下図は、太陽放射線のスペクトルがどのように可視光線を含み、より長い波長の赤外線域および短い波長の紫外線域に及ぶかを虹色で示している。

図2. 放射線スペクトルの領域

赤外線の生物組織への影響は主に熱することである。これは、痛みをともなうやけどになるほど温度を上げない限り無害である。図中右側に示されているのは、低レベルでは安全だと考えられている、例えば電子レンジのマイクロ波のような「非電離放射線」である。

しかしながら、紫外線の影響は、照射時、加熱や痛みもなしに化学結合を壊すため異なる。実際、図内左に示される全ての「電離放射線」(X線、ガンマ線を含む)は、分子の損傷や通常の代謝で生産されるのに似たオキシダントを生じさせる結果をもたらす場合がある[2]。生命は、生物組織の細胞メカニズムを制御するDNA分子の損傷にとりわけ脆弱である。

紫外線照射の1日間以内に大変な数の細胞が死ぬかもしれず、それは日焼けとして表れるが、重度であっても致命傷となることはまれである。さらに、おそらく数年後に、免疫の自己修復システムからもれたDNAの不完全な修復に起因する皮ふがんを発症するかもしれず、これは治療しなければ致命傷となりえる。

試算ではなく実際の年間死亡者数に基づいた調査によると、2009年には米国では9000以上の紫外線による発がんの例があった[3]。しかしながら、若干の有意な紫外線の皮ふへの照射はビタミンDの生産およびくる病の回避にとって重要である。したがって紫外線からの利益は一般的な二相のカーブのとおりである。

適度な日光浴は誰もが認める人生における楽しみであろう。人々が、紫外線とそれに関連するがんリスクを回避するために、もっぱら星空の下や地下深くだけで休暇をとらないことにそれは現れている。この大きな危険について議論する輻輳する国際的な委員会はなく[4]、ただ医師や薬剤師から特に休暇のはじまりには日焼け止めを使用し、暴露期間を制限するよう穏やかな公教育が行われているだけである。そうすることで、数日後にはより少ないリスクで太陽光の照射を増やすことができる。フィットネス・プログラム同様、適応の問題である。

まとめると、人々は大きな派手な宣伝のない紫外線の影響を知っており、またそのリスクは生きていく上で遭遇する他のものと同じ範囲である。米国の100万人あたりの死亡者数では皮ふがんは30、道路交通事故110、火事11である。それは個人にとっては生死にかかわる問題かもしれないが、毎年かなりの死亡者が確認されているにもかかわらず、誰もこのために経済または社会全体の社会的安寧を脅かすことを選ばないのだ。

電離放射線の影響と放射線の安全

紫外線と異なりX線とガンマ線は皮ふを通ることができるが、その他の点は類似している。これらもまた細胞死(臓器不全および炎症として表れる)やがんを引き起こす場合がある。その他の異なる放射線、分子を電離あるいは損傷するかもしれない異なる透過特性を持つアルファおよびベータ線がある。

確かに、電離放射線のあらゆる形の生物組織への影響は本質的に似たものだ。直接あるいはオキシダントによる分子損傷、細胞の死滅、DNAの修復あるいは修復過誤、また免疫系による損傷を受けた細胞の除去、免疫系にとっては類似の老齢細胞である。適応は、全ての種類の放射線、それにその他の酸化攻撃に対しこのような反応をすることにより生じる場合がある[5]。生存は、短期的には細胞周期を維持し、長期的には悪性増殖をコントロールすることにかかっているのだ。

ガンマ線のように、アルファ線とベータ線は不安定な放射性原子によって発され、そのほとんどは(地球より古く)自然のものである。これらの原子とその放射線の性質は良く知られ、1世紀にわたり研究されてきており、その間健康増進にも利用されている。診断放射線スキャンは適度な暴露だが、放射線療法処置(RT)では、がん細胞を殺すために50Gy(グレイ)以上、[日常生活に比べて]5000倍もの暴露量の放射線を照射する[6]。

重要なことは、放射線治療は毎日連続した処置で、4〜6週間にわたり分散したものである。これにより腫瘍そのものが治療される間は避けられない「味方への攻撃」から周辺の健康な組織が日々回復することができる。毎日一度のスキャン検査の100倍の放射線を照射することは、この周辺部に数年後、二次的がんを誘発する危険を伴う。そのようながんの多くは治療でき、差し迫った危険のある現在のがんを治療するにはそのリスクは対価としては小さいだろう。

この1世紀、多くの一般市民が世界中の病院で毎週そのような治療を経験している。放射線の被ばくは秘密ではないし、その状況はインターネットにも掲示されている[7]。高い放射線量にもかかわらず処置の結果が通常良好であることに市民は気づいている。(がんが既に広がり転移している場合には、処置は対症療法的で有益な結果は制限されるかもしれない。)

現在の放射線についての一般市民への安全基準は「合理的に達成可能な限り低い(ALARA:As Low As Reasonably Achievable)」ことを確実とするように定められており、これは医療で使用されているより「数千倍」低く、そして、病気の増加も観察されていない世界のいくつかの高い放射線量の地域に住む住民が自然に受けているよりも数百倍低いものである。

ALARAの科学的根拠は、データにも常識にも支えられていない、しきい値なし直線(LNT)仮説である。平たくいうと、図1の二相カーブを下向きの直線に置き替え、被害を暴露量に応じて着実に増加すると説明することである。

核放射線 — 敵か味方か? その2 に続く。

その2の文末に脚注を記した。

(2013年5月7日掲載)

関連記事

-

パリ協定は産業革命以降の温度上昇を1.5度~2度以内に抑えることを目的とし、今世紀後半のできるだけ早い時期に世界全体でネットゼロエミッションを目指すとしている。 ところが昨年10月にIPCCの1.5度特別報告書が出され、

-

原子力を題材にしたドキュメンタリー映画「パンドラの約束(Pandora’s Promise)」を紹介したい。かつて原子力に対して批判的な立場を取った米英の環境派知識人たちが、賛成に転じた軌跡を追っている。

-

東日本大震災と福島原発事故から4年が経過した。その対応では日本社会の強み、素晴らしさを示す一方で、社会に内在する問題も明らかにした。一つはデマ、流言飛語による社会混乱だ。

-

チェルノブイリ原発事故によって放射性物質が北半球に拡散し、北欧のスウェーデンにもそれらが降下して放射能汚染が発生した。同国の土壌の事故直後の汚染状況の推計では、一番汚染された地域で1平方メートル当たり40?70ベクレル程度の汚染だった。福島第一原発事故では、福島県の中通り、浜通り地区では、同程度の汚染の場所が多かった。

-

前回(https://www.gepr.org/ja/contents/20180710-02/)、簡単に九州電力管内の電力需給事情を概観したが、今回は「CO2削減」をテーマに九州の電力需給の在り方について考えてみたい。

-

筆者がシェール・ガス革命について論じ始めて、2013年3月で、ちょうど4年になる。米国を震源地としたシェール・ガス革命に関して研究を行っていたエネルギー専門家は、日本でも数人であり、その時点で天然ガス大国米国の復活を予想したエネルギー専門家は皆無であった。このようにいう筆者も、米国におけるシェール・ガス、シェール・オイルの生産量の増加はある程度予想していたものの、筆者の予想をはるかに上回るスピードで、シェール・ガスの生産コストが低下し、生産量が増加した。

-

ベクレルという量からは、直接、健康影響を考えることはできない。放射線による健康影響を評価するのが、実効線量(シーベルト)である。この実効線量を求めることにより、放射線による影響を家庭でも考えることができるようになる。内部被ばくを評価する場合、食べた時、吸入したときでは、影響が異なるため、異なる評価となる。放射性物質の種類によっても、影響が異なり、年齢によっても評価は異なる。

-

2011年3月11日に東日本大震災が起こり、福島第一原子力発電所の事故が発生した。この事故により、原子炉内の核分裂生成物である放射性物質が大気中に飛散し、広域汚染がおこった。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間