語り合うことから始める福島支援 — 普通の主婦がつくりあげた対話イベント

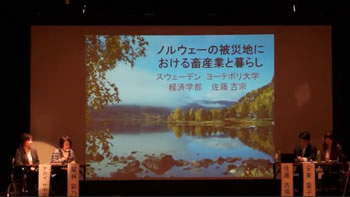

YouTubeで公開されたセミナーの様子

私は翻訳を仕事にしている主婦だ。そうした「普通の人」がはじめた取り組み「福島おうえん勉強会・ふくしまの話を聞こう」第一回、第二回を紹介したい。

福島原発事故で、困難に直面している現地居住者の方への心からのお見舞い、また現地で復旧にかかわる方々への心からの敬意と感謝を申し上げたい。他地域で仕事と生活を持っていて動けなくても、福島の原発事故で「何かができないか」と思う方の参考になればと思う。

2月のイベントの報告−ノルウェーの規制

今年2月、2回目を迎えた「ふくしまの話を聞こう」の東京で行った講演会会場には100人以上の熱心な参加者が集まっていただいた。福島からの出席者をまじえて、講演者の話に耳を傾けた。

1人目の講演者はその朝の飛行機で、スウェーデンから到着した同国のヨーテボリ大学経済学部研究員の佐藤吉宗(さとうよしひろ)さんだ。「1年前には自分がここで話をするとは思わなかった」という彼の言葉は、この場にいた全員に共通する感慨だったろう。このイベントもそうだが、以前は想像しなかった新しい人々のつながりが、2年前の原発事故の後で産まれている。

佐藤さんは、『スウェーデンは放射能汚染からどう社会を守っているのか』(合同出版)という共訳書がある。1986年の旧ソ連のチェルノブイリ事故で、1000キロ以上離れているにも関わらず、放射性物質が局所的に同国には降り注いだ。その対応を記した本だ。

佐藤さんは、後述する福島のエートスプロジェクトの方と、ノルウェーの視察に同行。そこでは、日本と同じように放射線被害へのパニック、混乱が起きた。しかし、行政との協力の元で、基準の策定、情報公開による消費者と生産者の対話などで少しずつ状況は改善されていったという。(参考、ノルウェー政府当局者が福島で今年2月に説明したスライド(日本語))

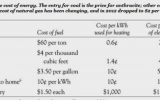

講演の感想では佐藤さんの発表を聞いてスェーデン、ノルウェーの規制値を知り、「日本の規制値がなぜこんなに厳しいのかを考えた」という感想があった。例えば、一般的な食品で、ノルウェーは他のEUの多くの国で採用されているように、キログラム当たり600ベクレルの放射線基準を採用した。

一方で、日本の基準は同100ベクレルになっており福島・東北の農作物が流通しづらくなっている。EUの規制値はもっと高いという情報は何度も伝えられていたはずだ。今回佐藤さんという話し手を得て、はじめてこの情報は有機的に伝わったのだろう。

福島エートスプロジェクトとの協力

「ふくしまの話を聞こう」は1回目、2回目ともに「福島のエートス」の代表である安東量子さんを講演者の一人としてお招きした。エートスプロジェクトは、チェルノブイリ近郊のベラルーシの各地域でEU、特にフランスの研究者と住民が協力して、住民が自ら放射線防護に取り組むことで、地域の再生を行う目指す活動だ。

安東さんは福島県いわき市在住だ。「福島のエートス」では放射線を知り、対処しながら、コミュニティの生活再建を行う取り組みを行っている。福島での住民勉強会、そして行政、ICRP(国際放射線防護委員会)や日本の研究者、チェルノブイリでのエートスプロジェクトに参加したフランス人科学者のジャック・ロシャールさんらなどのグループと協力して、活動を行っている。安東さんらはベラルーシも視察している。

安藤さんは福島が混乱した自らの体験を踏まえて「情報は人が運ぶ」ということを、強調した。情報は、データを扱うことに慣れていると、客観的で属性のない情報の方が、質が高く、多くの人が受け入れると考えがちだ。しかし伝達力は発信者の属性にある。

専門家ではない人々にとって「この人は信頼出来る人か」は、自分の普段の能力で扱える妥当な基準である。ただ情報が混乱している中では、この判断は適切に働かないことも多い。普段は信頼している人が間違えるなどの危険もある。時間をかけて新たな信頼関係を築くことの重要さを福島のエートスでは伝えて、学んでいるという。

安東さんが一連の福島エートスの取り組みを紹介した後で、「放射能で分断される社会から、放射能でつながる社会へ」という言葉を述べた。これには私も感銘を受けたし、アンケートからみると、参加者も同じ感想を抱いた。つながるきっかけが「放射能」というのは悲しいが、その現実を受け止め、それを逆に壊れた地域社会再生の契機にできるかもしれない。

福島と他地域が情報でつながる

会場からは「どうやってベラルーシの人々は落ち着きと暮らしを取り戻したのか」という質問も多かった。現地の方々は「時間がたって何も起こらなかったので」と答えたそうだが安東さんが重要だと考えたのは「キーパーソン」の存在だ。ノルウェーでもベラルーシでも、キーパーソンとも言うべき人たちが人々のコミュニケーションの中心になった。自然に収束するまでの時間とはこうしたキーパーソンが人々の信頼を得るまでに必要な時間であったのかもしれない。福島でも同じことが起こりつつあるようだ。

またアンケートには「自然に収束する事を信じて落ち着いてひとつひとつ対応していけばいいのだという自信が持てた」というコメントがあった。「情報データは、目に見えない放射線を可視化するものであるということ、情報を伝えるのは人であって、伝える人が信頼されることが大切という指摘は、まったくもっとも」という意見もあった。日本の市民の多くは、社会意識が大変高く丁寧なコミュニケーションを重ねる事で自発的に適切な意見を抱く人の多いことが、改めて確認できた。

第1回の福島おうえん勉強会は30−40人も集まればと用意した80席の会場が1日で埋まった。第2回はずっと落ち着いたペースだったが150席用意した会場は参加者とスタッフでほぼ満席になった。動画はこちらになる。(その1)(その2)

勉強会の活動は何かを訴えて理解してもらうことは目指していない。自分で見て聞いて測って、納得いくまで質問して身近な人と話し合って、自分に出来ることはこれだというものを発見して欲しいと考えている。地に足のついた落ち着きはそういうことからしか生まれない。興味を持っていただけたら、サイトを訪れ、動画を見て、質問のメールを寄せて欲しい。

放射能をきっかけに「つながる」

私は所属する著述家グループ「ASIOS」が震災後のデマを検証したときに、なぜ間違った情報に踊らされてしまう人が出てしまうのかと考えた。震災後には表面的には「絆」という呼びかけのもと支援の輪が広がった。それと裏腹に、現代日本社会にはさまざまな断絶がひそんでいたことが、あらわになっている現実も見えてきた。

「らしさ」や社会的役割を重視する日本では、人々は無意識に「被災者」や「支援者」という立場で人を切り分け、役割を与えてしまう傾向がある。だが現実にはそうやって単純には切り分けられない。私たちは被災者でもあり、支援者でもある。そうした分類にほとんどの人が困惑を感じてしまう。またそこで産まれる困惑は切り分けの中では、定義をされずこぼれ落ちて不安のきっかけになる。私もそうだった。

「何をしたら良いのか」「放射能は大丈夫か」など、さまざまな思いがめぐった。その中で、間違った情報を流したり、信じたりして、善意が傷ついた人をさらに傷つけることさえ産まれてしまうことさえあった。

福島のため、東日本大震災の被災地のためにいったい自分は何をすべきなのかと手探りする中で、安東さんに出会った。「福島の日常を諦めない」という彼女の話に感銘を受けた。そこで、破壊された日常を取り戻すという視点に立てば、同じ方向を向いて歩んでいけるのではないかと考えたのだ。

安東さんに「東京に来て話を聞かせてください」とお願いしたとき、「今はみんな福島に注目しているけど、放射線が消えていった頃には忘れてしまうでしょう」と言われた。そこで、私は「忘れずにずっと聞きますからずっと話してください」と答えた。自分の身の丈を考えて、出来ることはそういうことだろうと思ったからだ。

とにかくやってみたいと呼びかけたところ、ネットを通じて人々が集まり、その結果が形になった。私は第一回目の勉強会の準備の際に入院してしまう。それでもイベントは盛況になった。一人の主婦の力ではなく、自立した人々の集積が力になることも感動する体験だった。

「放射能によって分断された社会から、放射能により繋がっていく社会へ」。先ほど紹介した安東さんの言葉に、私も参加者も、繰り返しになるが希望を抱けた。自分たちは震災と政府と事故にただ翻弄されてしまっているように感じることも多いだろうが、自分で考えて自分で行動することは誰にでもできる。身近な人と言葉を交わして、人との繋がりと信頼を取り戻して欲しい。

ナカイ サヤカ 1959年生まれ、筑波大学人文学類卒、慶応大学大学院史学研究科終了。中近世考古学研究を経て翻訳家、著述家。絵本『探し絵ツァー」シリーズ(文溪堂)、『超能力を科学にした男」ステイシー・ホーン著(紀伊國屋書店)などを翻訳。ASIOS会員として『謎解き超常現象シリーズ』(彩図社)、『検証 大震災の予言・陰謀論』(文芸社)にも参加。

(2013年3月18日掲載)

関連記事

-

GEPR編集部は、ゲイツ氏に要請し、同氏の見解をまとめたサイト「ゲイツ・ノート」からエネルギー関連記事「必要不可欠な米国のエネルギー研究」を転載する許諾をいただきました。もともとはサイエンス誌に掲載されたものです。エネルギーの新技術の開発では、成果を出すために必要な時間枠が長くなるため「ベンチャーキャピタルや従来型のエネルギー会社には大きすぎる先行投資が必要になってしまう」と指摘しています。効果的な政府の支援を行えば、外国の石油に1日10億ドルも支払うアメリカ社会の姿を変えることができると期待しています。

-

小泉元首相の講演の内容がハフィントンポストに出ている。この問題は、これまで最初から立場が決まっていることが多かったが、彼はまじめに勉強した結果、意見を変えたらしい。それなりに筋は通っているが、ほとんどはよくある錯覚だ。彼は再生可能エネルギーに希望を託しているようだが、「直感の人」だから数字に弱い。

-

自動車メーカーのボルボが電気自動車C40のライフサイクルCO2排出量を報告した。(ニュース記事) ライフサイクルCO2排出量とは、自動車の製造時から運転・廃棄時までを含めて計算したCO2の量のこと。 図1がその結果で、縦

-

「福島で健康被害はない」事実を伝えるべき 朝日新聞が慰安婦報道で自社の報道の誤りを認めた。朝日新聞の報道は、福島の放射能、原発問題についてもミスリードを繰り返している。慰安婦報道をめぐる謝罪も大切だ。しかし70年前の外国の気の毒な売春婦に関心を向ける前に、福島を情報で汚している「今そこにある危機」を、是正してほしい。(写真はプロメテウスの罠7。他人の自殺という悲劇と絡め、センセーショナルな見出しは彼らが軽蔑する「週刊誌化」「ネットメディア化」している。)

-

九州電力の川内原発が7月、原子力規正委員会の新規制基準に適合することが示された。ところがその後の再稼働の道筋がはっきりしない。法律上決められていない「地元同意」がなぜか稼働の条件になっているが、その同意の状態がはっきりしないためだ。

-

今回は気候モデルのマニア向け。 気候モデルによる気温上昇の計算は結果を見ながらパラメーターをいじっており米国を代表する科学者のクーニンに「捏造」だと批判されていることは以前に述べた。 以下はその具体的なところを紹介する。

-

途上国からの要求は年間1兆ドル(140兆円!)に跳ね上がった。 全部先進国が撒いた種だ。 ここのところ先進国の代表は何を言ってきたか。以下のバイデン大統領のCOP27でのスピーチが典型的なので紹介しよう: 米国では、西部

-

IPCCの報告がこの8月に出た。これは第1部会報告と呼ばれるもので、地球温暖化の科学的知見についてまとめたものだ。何度かに分けて、気になった論点をまとめてゆこう。 北極振動によって日本に異常気象が発生することはよく知られ

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間