エコハウスの広がりが「脱原発」への第一歩

私は友人と設計事務所を経営しつつ、山形にある東北芸術工科大学で建築を教えている。自然豊かな山形の地だからできることは何かを考え始め、自然の力を利用し、環境に負荷をかけないカーボンニュートラルハウスの研究に行き着いた。

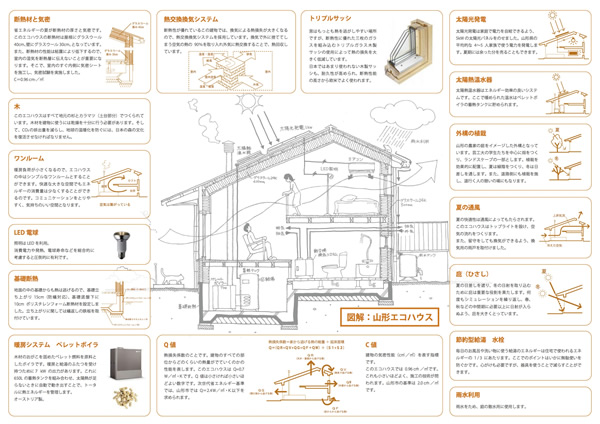

カーボンニュートラルとはCO2をださない、すなわち化石燃料に依存しないという家である。そのような家はどのようにすればできるのか研究し、「未来の住宅/カーボンニュートラルハウスの教科書」(バジリコ 馬場正尊氏との共著)という本を出版した。その後、実際に山形県が環境省の補助(環境省「21世紀環境共生型モデル整備による建設促進事業」)を受け、本学と連携し建てたのが「山形エコハウス」である。

写真1・山形エコハウスの外見

エコハウスの基本3要素

エコハウスは環境負荷の低い住宅の総称で、カーボンニュートラルという考えもその中に含まれる。私はエコハウスについて、次の3要素が必要と考えている。

1・日本に存在する資源である国産材を使って建てられた家であるべき

木はCO2を吸収する。現在日本の森林は間伐など、適切な伐採が行われていないので荒廃している。これらは適切に利用しなくてはならない。林業を効率化し、産業化して山が経済的に自立できるようにすること、CO2を貯める木材をふやすこと。そういうことを考えて家をつくる必要がある。

2・省エネルギー化を配慮した家であるべき

日本の家はエネルギーという観点からきちんと見直されたことがない。はっきり言って、エネルギーを「だだ漏れ」させている。それは断熱性能が低いからである。冬にサーモグラフィーなどで住宅を投影すると熱が漏れているのがわかることがある。それは「住まいは夏を旨とすべし」という鎌倉時代の随筆「徒然草」の言葉に影響されていること、高断熱高気密の住宅の概念がうまく消費者に伝わらなかったために普及しなかったことと関係がある。

現代は鎌倉時代とちがって、優秀な冷暖房機器がある。これらが使うエネルギーをどうコントロールするかを、家づくりのテーマにするべきである。

高断熱高気密住宅の黎明期では開口部の断熱性が低く、窓が極端に小さく抑えられたために、高温多湿で風通しが必要な日本の住宅に合わないとされた。しかし現在では開口部の技術も改善されてきている。したがって、高断熱高気密でも、日射や通風をコントロールする住宅をつくることが可能になってきている。

山形のエコハウスでは、屋根にグラスウール400ミリ、壁に300ミリなど通常の3〜4倍の厚さの断熱材が入っている。それでも家のトータルコストに比べたら数%である。また、サッシはドイツ製のトリプルガラス木製窓を使用した。日本にはこの性能と同等のものはない。この種の新たな建材が出てくることが待たれている。

そのようにして屋根や壁が、いままでのそれらと全くちがったものになったとき、住宅で消費されるエネルギーは1/3〜1/5程度になる。実際、東日本大震災で、この家は2日間停電し、すべての暖房も動かなかったが、北国である山形県の春先3月でも日射エネルギー(窓から入ってくるだけ)で、室内気温は平均で18度を保ち続けたほどである。

3・再生可能ネルギーを使う家であるべき

使用するエネルギーをかなり抑えた状態では、再生可能エネルギーだけで家は十分に機能する。ここでは5キロワットの発電能力を持つ太陽光発電、9平方メートルの大きさである太陽熱温水パネル、バイオマスボイラを設置した。年間の消費エネルギーで考えると、エネルギー的にプラス、すなわち、化石燃料を全く使用しなくでもよい状態、言い換えれば、CO2を排出しないカーボンニュートラルとなった。

これらがエコハウスの基本的な概念となる。そして、それをもとに山形エコハウスは建設された。

10年遅れのエネルギー基準

日本は東日本大震災までエネルギーの供給に不安がなく、むしろ、使いたい放題であった。ところが、311を機に決められたエネルギーをどう使うかということが、国民生活の安全の問題として大きくクローズアップされている。私に言わせれば、無駄なエネルギーを使わない家を建て、送電ロスのない再生可能エネルギーをつかえば、原発が必要でなくなると、私は確信している。

もう少し、具体的に説明しよう。家の断熱の話に戻る。

日本の断熱基準のトップランナー(最良の基準)は、ヨーロッパと比べるとまるで周回おくれだ。次世代省エネルギー基準といっても10年以上前の基準で、これまた電力の安定供給に問題のない時代のものだ。

国交省は規制強化がマーケットに嫌われること、ビルダーの技術をみくびって、積極的にこの水準を上げてこなかったが、高齢化や過剰なストックを抱える業界のなかで、生き残りをかけ、ビルダーが技術を取得し、ヨーロッパのパッシブハウスと言われる高断熱の建物を建て始めている。

家の高付加価値化は工務店自身の生き残り戦略になっている。エネルギーの供給や災害時のインフラとの関係を考えた消費者が積極的に情報を集めているのと呼応し、先進的なビルダーはかなり進化している。こういう状況を見ると、いたずらに中途半端な義務化基準を設定するより、どの性能を目指すか、コストがどうバランスするか市場に任せた方がいいように思う。

自動車の燃費のように、一つのものさし=エネルギーパスをつくり、比較検討できるようにすることが今求められているのではないか。この「見える化」に対し、ローンの金利割引など、側面からのフォローが期待される。

国民的合意に基づく効率的な規制を

一方、ヨーロッパではいかにして、CO2の排出量を減らすかという議論がなされ、そのなかで、高いレベルで、長期間にわたって、目標が法律によって制定されている。具体的に言えば、2020年前後をめどに、すべての新築建物をカーボンニュートラルにすることを義務づけている。すでに、その目標は達成可能と考えられ、現在ある建物の断熱改修も積極的に行われている。これは必然的に、エネルギーの抑制策と結びつく。

ヨーロッパにおけるエネルギー政策はつくる側だけではなく、使う側の制限と両輪合わせて進められている。これまでの日本と異なってただ電気をつくる方法の考察を積み上げているのではないことを確認しておきたい。

このようにエネルギーの節約、節電することの方が、大きな発電所をつくるよりも遥かに簡単に実行できる。このことから、「発電する場所=ポジワット発電所」に対し、「節電の場=ネガワット節電所」という言葉と場所がある。日本でもこの方向を国民で議論して決めていく必要がある。

地産地消を考えないこれまでのエネルギー使用

日本では、民生部門、いわゆる家庭と業務(オフィスなどの業務用)が全体の33.6%を占めている(2009年エネルギー白書)。産業界は努力を続けて来たかもしれないが、この民生部門は制限する法律は少なかった。省エネ法が11年改正でゆるやかな規制を加えたが、これはあくまで届け出で使用エネルギーの総量を規制するものではない。

したがって、いままで節約できていないこの分野は大きなポテンシャルがある。特に住宅に比べ、人口密度の低いオフィスに対するエネルギー上の規制、あるいはインセンティブにより節電させることは、現在の日本のエネルギー政策の上で、大きな課題である。

もちろん新築の住宅、あるいはすでに建っている既存の住宅の断熱改修ということも合わせて考えなければならない。こう書くと、その大変さに暗澹たる気持ちになる読者がいるかもしれないが、これは内需拡大のための施策であり、快適性に劣った日本の家屋の水準を引き上げることにつながっていくのである。

一方、再生可能エネルギーでつくられる量の問題が取りざたされることが多い。一極集中型のエネルギープラントと単純に比べてはいけない。送電ロスがなく、目に見えるかたちでエネルギーをつくること、それだけでも意味がある。

特に、経済的にいえば、化石燃料では海外に依存し、多くの資本が流出しているが、地域で起こす再生可能エネルギーでは、その資本は国内、あるいは地域内にとどまる。そこで、競争がおこれば、地域の経済の活性化にもつながる。

オーストリアなどは、森林資源の有効活用の結果、バイオマスエネルギーが盛んで、エネルギー自給率20%以上となっている。日本も同様に、森林大国(国土の67%が森林)である。現在、自分たちが持っているものをどう使うか私たちは意識すべきだと思う。

脱原発、持続可能性を考えるための省エネ

さらにいえば、日本の人口は減少し続け、自然に2050年には9000万人前後になる。今までのエネルギー計画は、単純にGDPとともに大きくなっていくことを前提としているが、人口が減っていくのに、まだ伸ばす必要があるのか考えなればならない。人口が7割になるのであれば、全体のエネルギーが7割にしていくと考えることが至極当然だと思われる。

化石燃料、ウランなどの核燃料の枯渇もあわせ、21世紀はできるだけ少ないエネルギーをどう利用するか、その智慧の競争になると思う。パラダイムが大きく変わっていることを意識したい。デンマークなどはエネルギーの総量は横ばいのまま、経済は発展させている。単純な拡大は、あまりに単純な20世紀的な考え方だと言わざるを得ない。

エネルギーの分野での無理のない省エネは、日本の家をエコハウスに変えることで可能である。それはこれまで見てきたように、日本全体の経済、社会へのさまざまな良い効果をもたらす。福島第一原発事故を受けて、時期と方法はどうであれ、原子力を段階的に手放すことは日本人の考えは一致しているはずだ。住宅の変化はその脱原発の第一歩になるだろう。

竹内 昌義(たけうち・まさよし) 1962年神奈川県生まれ。1995年に設計事務所みかんぐみ 共同設立。2000年から東北芸術工科大学建築・環境デザイン学科助教授。2008年より同教授。大学のある山形市で21世紀環境共生住宅型のモデル整備による建設促進事業、山形エコハウスの設計、運営に携わる。著書に「団地再生計画」(共著)、「POST=OFFICE/ワークスペース改造計画」(共著)、「未来の住宅 カーボンニュートラル住宅の教科書」、「原発と建築家」など。

(2012年9月24日掲載)

関連記事

-

メディアが捏造する分断 11月中旬に北海道の寿都町を訪ねる機会を得た。滞在中、片岡春雄町長や町の人たちに会い、また、街の最近の様子を見て雰囲気を感じることもできた。私が現地に着いた日の夜、折しもNHKは北海道スペシャル「

-

日本経済新聞12月9日のリーク記事によると、政府が第7次エネルギー基本計画における2040年の発電量構成について「再生可能エネルギーを4~5割程度とする調整に入った」とある。 再エネ比率、40年度に「4~5割程度」で調整

-

2月のドイツ総選挙においてフリードリッヒ・メルツ氏が率いるCDU/CSU(キリスト教民主同盟、キリスト教社会同盟)が勝利(得票率2021年時24.2%→28.5%)を収める一方、現政権を構成するSPD(社会民主党)(25

-

福島原発事故以来、環境の汚染に関してメディアには夥しい数の情報が乱れ飛んでいる。内容と言えば、環境はとてつもなく汚されたというものから、そんなのはとるに足らぬ汚染だとするものまで多様を極め、一般の方々に取っては、どれが正しいやら混乱するばかりである。

-

6月1日、ドイツでは、たったの9ユーロ(1ユーロ130円換算で1200円弱)で、1ヶ月間、全国どこでも鉄道乗り放題という前代未聞のキャンペーンが始まった! 特急や急行以外の鉄道と、バス、市電、何でもOK。キャンペーンの期

-

はじめに 発電用原子炉の歴史はこれまでは大型化だった。日本で初めて発電した原子炉JPDRの電気出力は1.25万キロワットだったが今や100万キロワットはおろか、大きなものでは170万キロワットに達している。目的は経済性向

-

パリ気候協定への2035年の数値目標の提出期限は2月10日だったのだが、ほとんどの国が間に合っていない。期限に間に合った先進国は、米国、スイス、英国、ニュージーランドの4か国だけ。ただしこの米国は、バイデン政権が約束した

-

国連総会の一般討論演説において、中国の習近平国家主席は「2060 年迄にCO2 排出量をゼロ」ように努める、と述べた。これは孤立気味であった国際社会へのアピールであるのみならず、日米欧を分断し、弱体化させるという地政学的

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間