今何が起こっているのか? エネルギー政策の現状整理 — 政策混乱、不透明感増す

福島第一原発事故を受けて、日本のエネルギー政策は混乱を続けている。そして、原発が争点になりそうな衆議院の解散総選挙が迫る。読者の皆さまに役立てるため、現状と主要政党のエネルギー政策を整理する。

現状をまとめれば、政治のもたらした混乱が、日本経済と電力業界に巨額の負担を与えている。電力会社は原発停止により2011年度、燃料代3兆円の追加負担をした。これはいずれ日本の産業、そして国民の負担に転じる。この是正が必要なのに、政府の動きは鈍い。

福島第一原発の事故直後の11年3月16日の状況。ここから混乱が始まった(東京電力)

1・停止した原発

現在の日本にある原発は国内50基。需要不足への懸念から、7月に運転を再開した関西電力大飯原発3、4号機(福井県)をのぞき、再稼動の見通しは経っていない。

菅政権のときに、再稼動の前提条件としてストレステストの実施が法的な根拠のないまま義務づけられ、原発が止まった。各電力会社は同テストを実施し、8月末時点で30基の結果が原子力安全・保安院に提出済みだ。このうち7基の原子炉がおおむね問題ないと9月初めまでに公表された。順番からいくと、四国電力伊方原発(愛媛県)3号機、北海道電力泊原発1、2号機が稼動するはずだ。

ところが原子力安全・保安院はまもなくなくなり、原子力規制庁に組織が改変される。同院は近く発足する予定の上部機関である原子力規制委員会がその審査を引き継ぐと発表。同委員会は新しい安全規制をつくる意向だが、いつまでに基準ができるかは分からない。安全を確保することは重要だが、それが電力会社の活動を妨げている。原発停止による電力会社の燃料費の増加は11年度で約3兆円になり、今年はそれを大きく上回りそうだ。この増加分は主に天然ガスの購入費用として、中東諸国などに流失する。

再稼動については、7月の再稼動以降、政府から今後の方針について、明確なメッセージはない。与野党も沈黙している。世論の反発を恐れているためであろうか。

2・政治が決められず電力産業が混乱

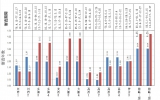

内閣府の国家戦略室が2030年の原発の発電比率についての国民的意見聴取を8月に集めた。「ゼロ」「15%」「20〜25%」の3つの選択肢を示し、パブリックコメントを集め、各所で意見聴取会、討論型世論調査という議論を行った。人気投票になじまないエネルギー政策を、アンケートで決めることに批判があったものの、古川元久国家戦略担当大臣は実施を強行した。

約9万通のパブコメはゼロに集中。これは参考意見として、年内に経済産業省が取りまとめる「エネルギー基本計画」に使われるという。

民主党は提言「『原発ゼロ社会』を目ざして」を9月6日に発表。時期は明示しなかったものの、原発をなくすことを目指すという。

一方で、政権復帰を目指す最大野党の自民党は5月発表の「総合エネルギー政策特命委員会とりまとめ」で、原発の行く末については明言をせず、10年以内にエネルギー源のベストミックスの確立を目指すとしている。

躍進が予想される橋下徹大阪市長率いる「維新の会」のエネルギー政策は、9月10日時点で不透明だ。

民主、自民両党とも、再生可能エネルギーの振興を訴えている。政府は再生可能エネルギーの固定価格買取制度は7月に始まったが、導入量は太陽光で2012年度に住宅用で150万kW増、50万kW増と予想(発電容量ベース)。11年度末で、既存設備がそれぞれ400万、80万であったため大変な急増だ。バブル化の懸念がある。

また電力体制については電力自由化を、枝野幸男経産大臣が主導して、経産省が検討している。発送電分離と地域独占の見直しが軸になる。しかし、巨大組合の電力労連への配慮のためか、選挙前にどの政党もこれについては方針を明確にしていない。

そしてポピュリズム的に、エネルギー問題に向き合う政治家もいる。鳩山由起夫元首相は9月、講演で次のように語った。「政治家として、いのちのために原発をなくすべきと、考えています。エネルギーは新たな既得権益との戦いの場。皆さまとともに立ち向かいたい」。人々を煽動して、混乱を生む政治の動きには警戒が必要だ。

3・核燃料サイクルは不透明に

原発から出る使い終えた核燃料の扱いも決まらなくなった。福島第一原発では、使用済み核燃料が、敷地内の4号機建屋に保管され、その破損が懸念された。幸運にもそれは起こらなかったものの、「使用済み核燃料は無害化できない危険がある」という事実を改めて誰もが思い知った。

日本はこれまで、使用済み核燃料を再処理して、プルトニウムなどを回収して再び発電に使う「全量再処理」を目標にしてきた。そして発電しながらプルトニウムを増やして、使った以上の燃料をつくる「高速増殖炉」の実用化を目指した。これは無資源国の日本がエネルギーの自給を目指すためという理由が付けられた。ところが、その増殖炉の「もんじゅ」(福井県)は続けて事故を起こし、現在は稼動が停止中だ。

また核燃料サイクルの必要性にも、疑問が投げかけられている。内閣府の原子力委員会では直接処理(地中埋設)と、再処理の両方の可能性があると試算を6月に文書「核燃料サイクルの選択肢について」で公表した。そこでは明確な結論を出さなかった。

4・結論・エネルギー政策の目的は何かを考えよう。

エネルギー政策は、福島事故後の後にこのように混乱した。原発事故は、既存の政策の失敗の結末であり、当然である。ところが、菅政権が「原発の無計画な停止」「エネルギー政策の突然の見直し」という誤った政治介入をしたことによって、その混乱が増幅した。選挙が近づくにつれて政治家は思考を停止し、その混乱や政策の失敗を是正しようともしない。

「日本の産業、雇用、生活水準を守るために、良質のエネルギーを安価で安定的に供給する」。これがエネルギー政策の根本になければならない。

原発の是非という話に傾きすぎた政策論、政治の悪しき介入を是正し、落ち着いた議論を行うことが、今こそ求められているのではないだろうか。政治の愚行があるなら、私たち国民が止めなければならない。

GEPR編集部 アゴラ研究所フェロー 石井孝明

(2012年9月10日掲載)

関連記事

-

この4月に米国バイデン政権が主催した気候サミットで、G7諸国はいずれも2050年までにCO2ゼロを目指す、とした。 コロナ禍からの経済回復においても、グリーン・リカバリーということがよく言われている。単なる経済回復を目指

-

「ブラックアウト・ニュース」はドイツの匿名の技術者たちがドイツの脱炭素政策である「エネルギーヴェンデ(転換)」を経済自滅的であるとして批判しているニュースレター(ドイツ語、一部英語、無料)だ。 そのブラックアウト・ニュー

-

福島第一原発事故の放射線による死者はゼロだが、避難などによる「原発関連死」は事故から2014年までの4年間で1232人だった(東京新聞調べ)。それに対して原発を停止したことで失われた命は4年間で1280人だった、とNei

-

海は人間にとって身近でありながら、他方最も未知な存在とも言える。その海は未知が故に多くの可能性を秘めており、食料庫として利用しているのみならず、たくさんのエネルギー資源が存在している。

-

はじめに 原子力規制委員会は2013年7月8日に新規制基準を施行し“適合性審査”を実施している。これに合格しないと再稼働を認めないと言っているので、即日、4社の電力会社の10基の原発が申請した。これまでに4社14基の原発

-

政府は2030年に2005年比で26%の温室効果ガス削減という数値目標を提示した。だがこれは、コストをあまり考慮せずに積み上げた数字であって、最大限努力した場合の「削減ポテンシャル」と見るべきである。

-

(上より続く) 専門家として現場からの直言を続ける 問・行政にも、エネルギー産業にも、現場の実態を直視し、利害関係なく正論を述べようとする青山さんの姿を評価する人々がいる一方で、その行動を煙たがる人がいるようです。 青山

-

エネルギー戦略研究会会長、EEE会議代表 金子 熊夫 GEPRフェロー 元東京大学特任教授 諸葛 宗男 周知の通り米国は世界最大の核兵器保有国です。640兆円もの予算を使って6500発もの核兵器を持っていると言われてい

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間