政治に翻弄される浜岡原発 ー 中部電力の安全対策工事を訪ねる

中部電力の浜岡原子力発電所(静岡県御前崎市)は、昨年5月に菅直人首相(当時)の要請を受けて稼動を停止した。ここは今、約1400億円の費用をかけた津波対策などの大規模な工事を行い、さらに安全性を高めようとしている。ここを8月初頭に取材した。

海抜18メートルの高さの防波壁など、工事は圧倒される規模だ。「心と力をひとつに」を合い言葉に社員と関連会社の約4000人の人々が働き、安全性を高める努力を重ねている。

しかし政府からの再稼動の確約はない。政治家の干渉が一企業に重くのしかかり、いずれは利用者がそのコストを負担する。おかしな現状を放置してよいのであろうか。

浜岡原発を通じて、エネルギーの未来を考える。

(取材・構成 石井孝明 アゴラ研究所フェロー)

(写真1)浜岡原発全景

1・「目指せ世界一」−安全性を高める現場の努力

「浜岡原子力発電所のすべての原子炉の運転停止を中部電力に対して要請をいたしました。国民の皆さまの安全と安心を考えてのことです」

(写真2)浜岡原発の停止要請の記者会見をする菅直人首相

昨年5月6日に菅直人首相(当時)は、突如開いた記者会見で発表した。東海地震の可能性が高いことを理由にしたものだ。当時は東電福島原発事故の直後で、原発と地震をめぐる恐怖が社会を覆っていた。これに喝采を叫ぶ人もいた。

首相が原発を止める法的権限はなく、菅氏は「要請」という言葉を使った。しかし、それに企業が逆らうことはできないだろう。中部電力は受け入れた。

「私たちは安全と地元との共存共栄のために努力を積み重ねてまいりました。昨年の菅首相の要請は、それが突然全否定を受けたように思い、大変な衝撃で無念でした」。中部電力の水谷良亮取締役専務執行役員は語った。水谷氏は浜岡原子力総合事務所長も務める浜岡原発運営の責任者だ。

(写真3)水谷良亮(みずたに・りょうすけ)中部電力浜岡原子力総合事務所長

しかし水谷氏も同社の社員らも、ショックの後で次の考えに達したという。「これを機会に、自分たちの安全を見直し、世界一安全な発電所を目指そう。そして社会や周辺住民の皆さんに、少しでも安心していただけるように頑張ろうではないかと考え直したわけです」。

「公(おおやけ)と私(わたくし)の利益を両立させる」−−。日本社会には、こうした健全な労働観がある。水谷氏の言葉を聞き、筆者はこれを思い出して敬意を抱いた。同社の社員は「社会のため」という発想を持ち、自らの企業活動を社会との関係の中で考えていた。そして幹部から社員まで、横暴とも言える政治家の動きを批判せず、自らを変えるきっかけにしていた。

そして同社は浜岡原発の安全性を高める大工事に着手した。「心と力をひとつに」。現場を行き来する作業員のヘルメットには、このステッカーが張られている。「負けてたまるか、目指せ世界一」。事務所の会議室には水野明久中電社長の色紙が置かれている。社員の士気は高く、中部電力の意地と決意がうかがえる。

2・徹底した津波対策−圧倒される巨大防波壁

中部電力は1400億円の工事費をかけ、津波対策、耐震対策などの安全強化策を来年12月までに終了する予定だ。その規模には圧倒される。

福島の原発事故では、稼働中の原子炉は地震で緊急停止したものの、津波で海水を使う冷却装置が破壊されて炉が過熱。原子炉が損傷した上に、漏れだした水素が爆発した。そのために全国の原発で津波対策工事が行われているが、その中でも浜岡原発の徹底ぶりは際立つ。

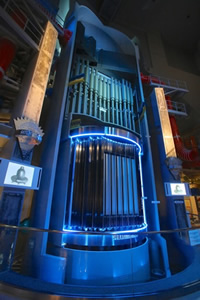

(写真4)浜岡3号機、高さ22メートルの原子炉の実物大模型。(隣接の浜岡原子力館)

浜岡原発は太平洋の遠州灘に面している。自然の地形を活かした砂丘の堤防がある。ここは幅60〜80メートル、高さは海抜10〜15メートルある。今回の工事ではそれに加えた安全対策を行った。

追加の津波対策は3段階にわたる。まず敷地への浸水防止だ。浜岡原発では砂丘堤防の後ろに地上高10〜12メートル、幅約2メートルの巨大な防波壁を、総延長1.6キロにわたって建設している。壁は地下約15〜40メートルまでの基礎部分に支えられ、津波の力にも耐えられる。海抜は壁の上部までで約18メートルになる。中国の「万里の長城」を連想させる巨大さだ。

(写真5)高さ12メートルの巨大防波壁

(写真6)高さ12メートルの巨大防波壁(正面)

(写真7)二重になった原子炉建屋の扉

それだけではない。建屋内への浸水防止を行っている。主要な出入口の扉を二重の防水扉にした。「重要区画は潜水艦のように密閉できます」(中部電力担当者)。

(写真8)重要区画前の水密扉

さらに原子炉の冷却をどんな場合でも維持できるように工夫を重ねた。災害用の電源となる発電機を建屋の中段に置き、また海抜40メートルの高台にガスタービン発電機、緊急時の資材や機材を備えた倉庫などを建設中だ。さらに災害時の電源喪失に備えるために可搬式動力ポンプを常備して、これも高台に置いた。

(写真9)建屋の中段に備え付けられた非常用発電装置

(写真10)可搬式動力ポンプを備えた小型トラック

さらに浜岡原発は海から海水を採取して冷却に使っている。屋外の海水取水ポンプが浸水した場合に備えて、同様の機能を持つポンプを、地下水槽を持つ防水構造の建屋の中に設置する。以前からあった近くの川からの緊急時の取水設備も拡充する予定だ。

(写真11)緊急時取水設備用連絡トンネルの設置

内閣府中央防災会議は今年8月29日に「南海トラフの巨大地震モデル検討会」を開き、推計結果の取りまとめ(第二次報告)を公表した。この場合に御前崎市で震度7、その沿岸部の最大津波高が19メートルになる可能性を予想した。中部電力の担当者は20メートル級の津波が来ても、砂丘堤防を含めて4段階の防御を乗り越えて、原子炉が破壊されたり、冷却できないほど施設が壊れたりする可能性はないと見ている。さらに仮に福島原発事故のように全電源喪失という事態になっても、1週間は自家発電で原子炉を冷却できる見通しだ。

3・「地元の理解の中で浜岡を運営」−中部電・水谷総合事務所長

中部電力は浜岡原発で、地震への取り組みも行ってきた。福島第1原発では約670ガル(ガル:地震の揺れの強さ)の振動に見舞われた。国は800ガルの揺れを想定して安全基準を浜岡原発に求めたが、同社は上乗せで1000ガルの耐震目標を掲げて2008年に工事を完了させた。

中部電力は今後も福島事故、中央防災会議などの国の地震研究の研究を進め、対策を講じて行く予定という。「ハードの整備と同時にとっさの事態に備える十分な訓練などソフト面の対策も重ねます。対策に盲点があるか、確認を続けます」と担当者は語った。

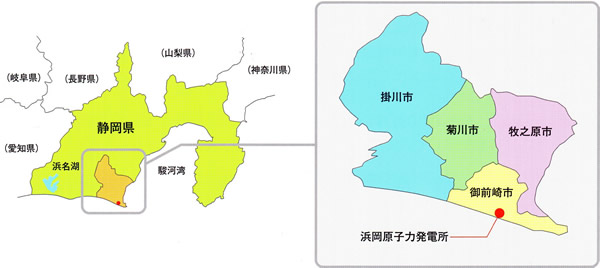

浜岡原発は、静岡県の中央部に位置し、1971年(昭和46年)から運転を開始。5機の原子炉があるが、76年運転開始の1号機、78年開始の2号機は既に2009年に運転を停止して廃止措置中だ。3号機(87年運転開始)、4号機(93年)、5号機(05年)は稼動が比較的新しく、安全性を高めた設計が行われている。中部電力の原発は浜岡のみで、10年までは同社の電力供給の2割程度を占めてきた。

(図表1)浜岡原発の位置

日本の原発は立地場所と、利用する都市が離れている例が多いが、浜岡原発で発電された電気は主に静岡県内で使う。同原発の運営では電気の「地産地消」を強調し、「共存共栄」を訴えてきた。しかし福島原発事故を受けて、地元からは一部で不安が出ているという。

「地元の皆さまには現状を丁寧に説明していきます。『工事が終わればすぐ再稼動』と考えているわけではなく、あらゆる関係者の方の理解を得ようと努力を重ねます。安全を高め、それを皆さまの安心につなげたいと考えています」と、中部電力の水谷総合事務所長は語った。

浜岡原発の再稼動は、中部電力にとって経営に直結する。同社の2011年度決算では、連結で10年に経常損益は1482億円の黒字だったのに、678億円の赤字に転落。純損益も921億円になった。浜岡原発の停止で火力発電の増加に伴って、燃料費が3711億円増加した。経営努力でそれを補ったが、黒字の確保はできなかった。

4・浜岡停止で年3711億円の負担増ー電力会社の苦闘を直視した原発の議論を

しかし中部電力の一連の安全性を高める努力が報われるかどうか、現時点では不透明だ。新規の安全対策は自主的なものにすぎず、再稼動を認可する国が決めたものではない。行えるかは、政府の意向と地元の理解次第なのだ。

浜岡原発は政治に翻弄されている。昨年の停止要請によって、「時の総理大臣が危険と言った原発」として、シンボリックな意味を持ってしまった。菅前首相は政権運営を批判されて昨年9月に退陣した。その後に彼は反原発運動にのめり込んでいるが、浜岡停止について反省はなく「正しい判断」と事あるごとに繰り返す。

原発をめぐる政府の動きは「右往左往」という言葉が当てはまる。野田佳彦首相は6月に関電大飯原発(福井県)で日本の将来に原発は必要と言う一方で、8月に将来の原発ゼロに向けた課題と克服の検討を経産省に命じた。衆議院の選挙が近いとされるが、政治家からは選挙対策と思える「原発ゼロ」を述べるパフォーマンスが目立つ。

中部電力は、浜岡原発を停止する際に、海江田万里経産大臣(当時)宛に、「安全強化策完了後の評価・確認の速やかな実施」「追加費用負担の回避軽減の支援」「交付金・雇用など地域経済への配慮」などの5項目からなる確認 を行った。そして必要な安全強化策が完了して、原子力安全・保安員の評価・確認を得たときには再稼動ができるとの確認を海江田大臣から得たという。しかし枝野幸男経産大臣は今年5月、再稼動の確約は「聞いていない」と曖昧な返答をした。

政治の迷走を受けて、行政機関の動きは鈍い。政府は独立行政機関の原子力規制委員会を秋に立ち上げる予定で、その下に原子力規制庁が置かれる。ここが原発の稼動を判断するが、新安全基準の策定が遅れている。浜岡を含め、各電力会社の原発の安全対策は自主的に行われている状況だ。昨年保安院の打ち出した追加安全対策のストレステストの検証も遅れている。世論と政治の動向を眺めて、行政は原発を放置しているように見える。

大事故を起こさずに原発を運営してきた中部電力が、これほどの負担を受けるのは不当である。そして問題は中部電一社にとどまらない。全国の電力会社の原発の再稼動が遅れている。経産省資料によれば、2011年度は各地の原発の停止が続いたため、燃料比の代替によって全電力会社で10年度に比べて2兆3000億円の燃料費が増加した。12年度の予想では、原発がすべて止まり続けた場合に、3兆1000億円から3兆8000億円増える見込みだ。

1日当たり約100億円の負担は、電力料金の上昇、経済への悪影響の形で、いずれ日本国民全員への負担として現れてくるだろう。

原発をめぐってさまざまな意見がある。しかし、どの立場の人も電力の安定供給を支える人々の努力、そして電力会社と私たちに加わる負担を直視した上で、再稼動、さらには原発の未来の議論を行うべきではないだろうか。浜岡原発の工事の現状は、それを考えるための重要な材料となる。

私たちが使う電気は、スイッチを押せば自然に湧き出るものではない。それを作るにはコストがかかり、電力会社の人々が発電、送配電のために働くことで使えるのだ。

そして浜岡原発は、ここまで安全性を高めている以上、政府は再稼動を早急に認め、早急な再稼動により日本の経済的損失を回避するべきであると、筆者は考えている。

(2012年8月31日掲載)

関連記事

-

米国の農業を米国穀物協会の取材支援によって8月に現地取材できた。それを全4回に渡って紹介する。(第1回、全4回) 米国科学アカデミー(NAS)は5月、「遺伝子組み換え作物-経験と見通し」という報告書を発表した。この作物を総合的に評価するものだ。

-

第6次エネルギー基本計画の素案が、資源エネルギー庁の有識者会議に提示されたが、各方面から批判が噴出し、このまま決まりそうにない。 電源構成については、図1のように電力消費を今より20%も減らして9300~9400億kWh

-

自民党総裁選挙で、石破茂氏が河野太郎氏を支援する方向になった。これで第1回投票で河野氏が過半数をとる見通しが強まったが、2人の間には原子力と核兵器をめぐる政策で大きな違いがある。この問題はややこしいので、超簡単に解説して

-

2022年の世界のエネルギー市場はウクライナ戦争に席巻された。ウクライナ戦争の出口が見えない状況下で、2023年10月にはイスラム組織ハマスがイスラエルへの越境攻撃を行った。イスラエルがハマス、およびその背後にいると言わ

-

中国が南シナ海の実行支配を進めている。今年7月12日に南シナ海を巡り、フィリピンが申し立てた国際的な仲裁裁判で、裁判所は中国が主張する南シナ海のほぼ全域にわたる管轄権について、「中国が歴史的な権利を主張する法的な根拠はない」などと判断し、中国の管轄権を全面的に否定した。

-

10月21日(月)、全学自由研究ゼミナール「再生可能エネルギー実践講座」3回目の講義のテーマは、地熱発電です。地熱は季節や天候に関係なく安定した自然エネルギーで、日本は活火山数119個を有し、地熱資源量は2347万kWと米国、インドネシアに次ぐ世界第3位の地熱資源大国です。

-

7月1日掲載。東芝が米国でのABWR(改良型沸騰水型原子炉)の設計認証を、取り下げた。新規受注が認められないためのようだ。先進国では、原子力ビジネスは規制などによって難しくなっている。

-

洋上風力発電事業を巡る汚職事件で、受託収賄容疑で衆院議員、秋本真利容疑者が逮捕された。捜査がどこまで及ぶのか、今後の展開が気になるところである。各電源の発電コストについて、いま一度確認しておきたい。 2021年8月経済産

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間