ドイツの電力事情 ― 理想像か虚像か2― 料金の推移

(編集部注)アゴラ研究所の提携するNPO国際環境経済研究所(IEEI)から同所主席研究員の竹内純子さんの論考を紹介します。(IEEI版)

(本文)

前回の寄稿ではドイツの電力事情について以下の事実を紹介した。

- ドイツの電源計画が自国で産出する褐炭(石炭の中でも品質の悪いもの)を主に、化石燃料を中心とする構成になっていること。

- 北部に大量導入した風力発電による電力を、消費地である南部に届ける送電線の建設が遅れていること。その不安定な電源が流入する近隣国から苦情が出ていること。

- 発電設備容量と発電電力量の比較を通じて、ドイツが太陽光発電設備の大量導入には成功したものの、それが生み出す電力があまりに少なく、経済的負担があまりに大きくなっていること。

今回は引き続き、自由化の進んだドイツで、電気料金がどのように推移しているかをご紹介したい。

ドイツの電気料金の推移

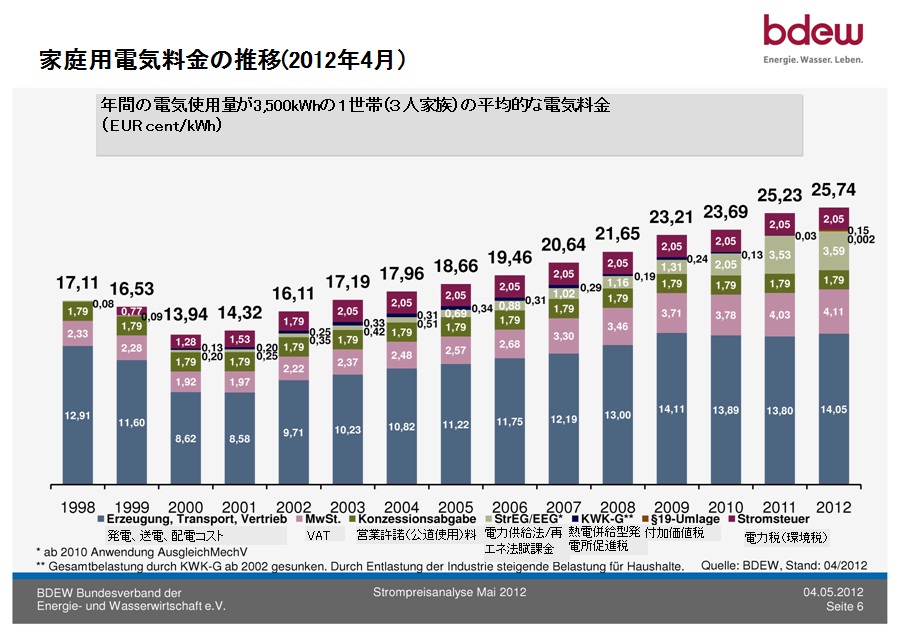

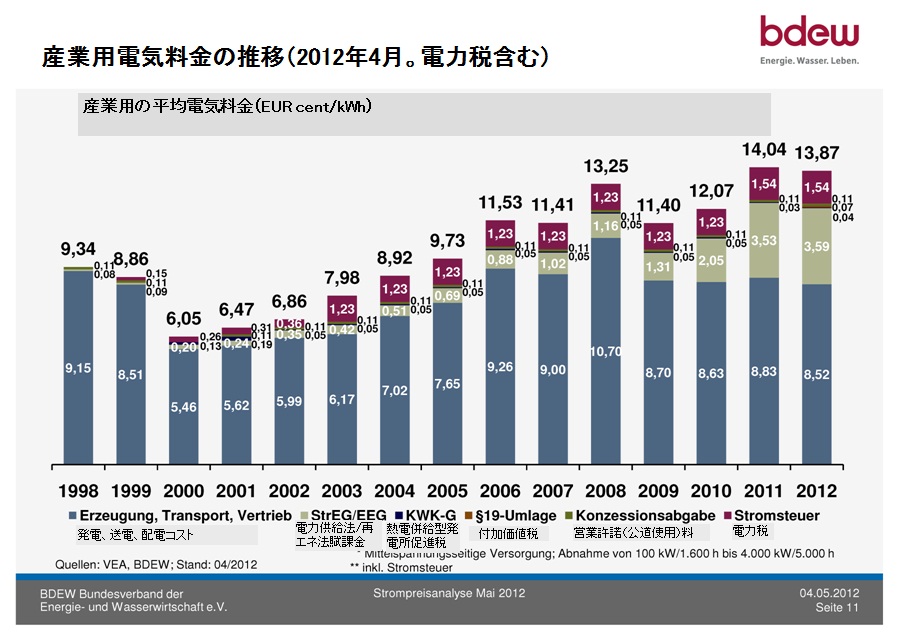

下記のグラフは、BDEW(ドイツ連邦エネルギー・水道連合会)(参考1)のまとめる家庭用電気料金(年間の電気使用量が3500kWhの1世帯(3人家族)の平均的な電気料金と、産業用電気料金(産業用の平均電気料金)の推移である。

1998年に自由化が開始され、電気料金はいったんさがったものの、2000年以降上昇傾向にあり、特に家庭用では2000年時点に比べ、1.8倍以上に上昇している。

自由化開始から既に15年近く経過するドイツには、電力の小売事業者が1000社程度存在する。多くのエリアの一般家庭は200社以上から自由に選択可能だというから、それは消費者にとって大きな魅力であろう。ドイツ在住のジャーナリスト熊谷徹氏の「脱原発を決めたドイツの挑戦」(参考2)によれば、電力会社も消費者から選択されるために多様なメニューを用意するとともに、情報開示にも積極的であり、精算書に1キロワット時あたりのCO2排出量や核廃棄物量などの情報も掲載されているという。こうしたメリットは自由化によりもたらされたものと考えて良いだろう。

しかし、日本における議論を見ていると、自由化により電力料金が安くなると短絡的に考えられている向きがある。現在日本は電力不足にあえいでいる状態であり、発電電力が不足する中で拙速な自由化を進めれば、価格が上昇することは容易に想像できる。自由化を進めた各国の状況を正確に把握し、自由化によって何を実現したいのかを明確にしたうえで議論を重ねていくべきであろう。

ドイツの電力料金を押し上げる要因

ドイツの電力料金を押し上げている要因はなにか。実は、前出の各棒グラフの一番下(紺色の部分)が発送配電のコスト、いわゆる電力料金だが、産業用では1998年と比較して2011年はむしろ安くなっており、家庭用でもほとんど変化していない。それより上に積み上げられた税金や再エネ導入に係る費用が大きく膨らんでいるのである。最新年では家庭用では45%が、産業用では39%が、税金・賦課金という比率になっており、これが国民経済に大きな負担となっている。

ドイツ商工会議所(German Chamber of Industry and Commerce)がドイツ産業界の1520社を対象に行なったアンケートによると、エネルギーコストと供給不安を理由に、5分の1の会社が、国外に出て行ったか、出て行くことを考えているという(参考3)。日本の産業団体も会員企業を対象に同様のアンケートを行っているが、電力の供給不安と料金の上昇が重なった場合、事業活動に与える影響が甚大であるという、悲鳴にも似た結果が出ている(参考4)。

なお、前頁に紹介した熊谷氏の著書によれば、福島原子力事故の後、一時停止命令により、停止していた1基を含め8基の原子力発電所を停止したドイツでは停電や電圧降下が頻繁に起きるようになり、大口需要家からなる産業エネルギー需要家連合(VIK)が、停電や電圧変動による生産活動の中断の増加について調査に乗り出すという。ヨーロッパ最大の銅メーカーであるアウルビス社の前社長も、1/10秒の停電でも生産ラインが停止してしまうことを明らかにし、これまで停電の少ないドイツに生産拠点を置くメリットが失われつつあることに懸念を表明しているそうだ。電力価格のみならず、供給不安がドイツ産業界に甚大な影響を与えていることがうかがい知れる。

我が国で再生可能エネルギーを推進することがGDPに与える影響を分析した資料の一つに、慶応義塾大学産業研究所野村教授が本年5月の総合エネルギー調査会基本問題委員会に提出された試算がある(参考5)。再生可能エネルギー37%導入を目標とした場合、2030年断面でFITによる買取総額が8兆円、kWhあたりのサーチャージ8円、2030年までの再エネ整備と系統対策により(仮に2031年以降新設投資がなくとも)需要家が負う将来債務が85兆円にもなるとする試算は、国民の間にもっと認識されるべきであろうし、日本なりのスマートなFIT運用につながっていくことを願ってやまない。

日本企業は、円高、高い法人税、貿易自由化の遅れ、労働規制、温暖化対策のための規制に加え、電力の供給不安と価格上昇という何重もの足かせをはめられている。今後、産業の空洞化を阻止するためには、エネルギー政策の慎重な選択が求められていることを先達は教えてくれている。

次回は、ドイツの再生可能エネルギー法の見直しや国内太陽光発電メーカーの実態についてお伝えします。なお『月刊ビジネスアイ エネコ9月号』(8月28日発売)では、このレポートを踏まえ、特集で「電力システム改革」の問題点を考察します。

参考)

1・BDEW(ドイツ連邦エネルギー・水道連合会)ホームページ資料

2・熊谷徹『脱原発を決めたドイツの挑戦』(角川書店)

3・German Chamber of Industry and Commerce(ドイツ商工会議所)アンケート

4・日本経団連アンケート結果(経団連タイムス)

5・2030年における電源構成とCO2制約―多部門一般均衡モデルによる経済評価

6・先人に学ぶ 〜ドイツの太陽光発電導入政策の実態〜

7・先人に学ぶ2 〜ドイツの挫折 太陽光発電の「全量」買取制度、廃止へ〜

(2012年7月30日掲載)

関連記事

-

GEPRフェロー 諸葛宗男 はじめに 本稿は原子力発電の国有化があり得るのかどうかを考える。国有化のメリットについては前報(2018.5.14付GEPR)で述べた。デメリットは国鉄や電電公社の経験で広く国民に知られている

-

福島の原発事故以来、放射能への健康への影響、とくに飲食による内部被曝に不安を訴える人が増えています。現状では、ほとんど問題にする必要はありません。

-

EUと自然エネルギー EUは、パリ協定以降、太陽光や風力などの自然エネルギーを普及させようと脱炭素運動を展開している。石炭は悪者であるとして石炭火力の停止を叫び、天然ガスについてはCO2排出量が少ないという理由で、当面の

-

原子力発電施設など大規模な地域社会の変容(これを変容特性と呼ぶ)は、施設の投資規模、内容にまず依存するが(これを投資特性と呼ぶ)、その具体的な現れ方は、地域の地理的条件や開発の意欲、主体的な働きかけなど(これを地域特性と呼ぶ)によって多様な態様を示す。

-

以前、尾瀬の自然保護活動に関して「仮想評価法(CVM)」という手法を使ってその価値の計測を試みたことがある。ハイカーが押し寄せて自然が荒廃した1960年代の尾瀬の写真と、保護活動により回復した現在の尾瀬の写真を2つ提示し、尾瀬の美しい自然価値に対して自分が支払ってもいいと考える評価額(支払い意思額)を聞いたものだ。回答のなかには驚くほど高額の回答もあり、平均すると年間で1人1000円超となった。担当者としては、尾瀬の自然に高い価値を感じてくださっていることを嬉しく思うと同時に、その場で自分が支払うわけではない「架空の財布の紐」は緩いのだとも感じた。

-

日本でもメガソーラーや風力発電の立地に対する反対運動が増えているが、米国でも事情は同様だ。ロバート・ブライスは、再エネ却下データベース(Renewable Rejection Database)にその事例をまとめて、無料

-

長期停止により批判に直面してきた日本原子力研究開発機構(JAEA)の高速増殖炉の原型炉「もんじゅ」が、事業の存続か断念かの瀬戸際に立っている。原子力規制委員会は11月13日、JAEAが、「実施主体として不適当」として、今後半年をめどに、所管官庁である文部科学省が代わりの運営主体を決めるよう勧告した。

-

東日本大震災で事故を起こした東京電力福島第一原子力発電所を5月24日に取材した。危機的な状況との印象が社会に広がったままだ。ところが今では現地は片付けられ放射線量も低下して、平日は6000人が粛々と安全に働く巨大な工事現場となっていた。「危機対応」という修羅場から、計画を立ててそれを実行する「平常作業」の場に移りつつある。そして放射性物質がさらに拡散する可能性は減っている。大きな危機は去ったのだ。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間