福島の事故と国会事故調査委員会の報告書から

【要旨】

低レベルあるいは中レベルの放射線量、および線量率に害はない。しかし、福島で起こったような事故を誤解することによる市民の健康への影響は、個人にとって、社会そして経済全体にとって危険なものである。放出された放射能によって健康被害がつきつけられるという認識は、過度に慎重な国際的「安全」基準によって強調されてきた。結果的に安心がなくなり、恐怖が広がったことは、人間生活における放射線の物理的影響とは関係がない。最近の国会事故調査委員会(以下事故調)の報告書に述べられている見解に反することだが、これは単に同調査委員会の示した「日本独自の問題」というものではなく、重要な国際的問題であるのだ。

放射線と生活の安定化

福島の事故に対する日本国民の本能的反応に関しては、広島と長崎の爆撃から歴史的に説明がつく。しかし、外側からの公正な見方によって、明確な理解のない根本的部分について明らかになるかもしれない。

本事故に関する事故調査委員会の報告書が、日本で2012 年7 月に発表されたが、そこでは2つの論点が区別されていない。すなわち、複数の原子炉が破壊された事故と、環境に放出された放射能によって直接引き起こされる市民の健康への深刻な危険性についてである。第一の問題は既に起こったことであるが、第二の問題は起きていない。

事故後数週間のうちに、放射線による生命への危険性は小さいということが明らかになった。向こう 50 年間、がんによる死亡者が増加することも予想されていないし、事実これまで死亡者も報告されていない。本論文では、放射線事故に直面した人間社会の行動と、核放射線からの攻撃に対する人体の生物学的反応を対比させ、科学的解釈を提供する。事故調査委員会の報告書で、福島の事故の対応のまずさはもっぱら「日本特有の過ちである」と提言しているのは適切ではない。事故対応の問題は、全人類になげかけられた問いかけであるからだ。

地震になった時に、その直後の津波に襲われた地域には 50万人もの住民がいたが、26 分から45分以内に、約1万8800 人を除き、すべての住民が何とか逃げ、あるいは生き延びた。これは注目に値することだ。しかし、日本の人々は、津波に対しては訓練と理解をしていたが、放出された放射能と放射線に関しては、それが欠けていた。

未知の脅威に直面し、誰一人としてとるべき行動がわからず、政府関係者といえども、それがわかる者はほとんどいなかった。そのため、うわさやパニックが最高潮にまで高まり、深刻な社会的損失、広範囲にわたる避難、ビジネスの失敗、そして社会と原子力への信頼喪失へとつながった。

事故により、生命が失われたわけでも、あるいはそれが予想されているわけでもないのに、その対応に社会が失敗したのはおかしなことだ。強力なエネルギーに恐怖を感じることは、動物の保護的反応ではあるが、人類は、研究、理解、そして共同組織を通じて危険を生き抜いてきた。にもかかわらず、放射線や放射能の場合はそうでないのはなぜなのだろうか。

放射線の影響とは?

放射線に関係する原子力は実際強力であり、化学的エネルギーの100万倍のエネルギーを持つ。それが放出された場合には、核燃料1キログラムから得られるエネルギーは、化石燃料1000トンから得られるエネルギーとほぼ同じである。万一その使い方を誤った事態が起こったならば、それは憂慮すべきことであろう。

しかし、原子核は、原子の中心に孤立して単体で存在しているため、(非常に高温のために数 10億年に 1 度は原子核が別の原子核にぶつかる太陽の中心を除いては) 原子核が互いにぶつかり合うことは決してない。

60億年前に形成された地球上では、100万個のうち1つの原子核しか変化したことはないし、その変化も崩壊のみによる。この崩壊は非常に珍しいので、放射線が1896年に発見されるまで、その存在が知られていなかった。

火事や生物学的な危険と異なり、放射線は付着したりあるいは接触で拡散する可能性はなく、化学物質と異なり最終的に減衰する。そのため核エネルギーはしっかりと閉じ込められた状態にある。

新たな核エネルギーの放出につながる唯一の鍵は、中性子の動きである。これは不安定であり稼働中の原子炉の内部のみ存在するものだが、数分で崩壊してしまう。福島の場合、地震が検知されるとすぐに、この鍵になる中性子は吸収され、燃料の中には存在しなくなった。それゆえ、核エネルギーが物理的にこれ以上安定的であったことを想像できない。

そこで、「放射能、そして放出された放射線が生体組織に照射された場合どうなるか」という疑問につながる。

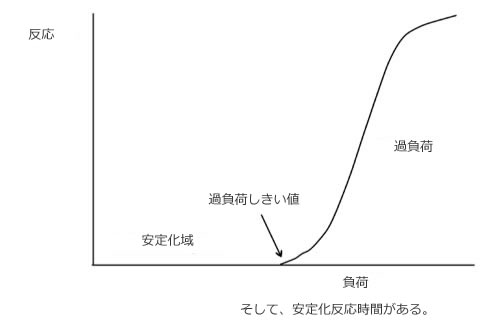

図 1 フィードバックあるいは修復による反応の安定化

放射線の生命への影響

放射性原子は、原子核崩壊によって放射線が放出されるまで、放射能のない原子と区別できない。つまり放射能は、後に放出される放射線の線源を表すだけなのである。特に人体や環境に吸収された放射性物質に関しては、この時間差があるために、まだ放出されていない放射能が、油断のならない汚染のように見えるかもしれない。

しかし、生物学によって、遅れや時間幅がある場合、放射線は有害性が弱まることはあっても、強まることはないことが明らかとなっている。放出された電離放射線が、どのような物質であれ、ひとたび吸収された場合には、その吸収で無差別に分子との衝突が起こる。

生体分子はとくに繊細で、放射線の影響をまともに受けるように見える。しかし、日常的な化学的酸化や熱崩壊に対しても同様にその影響をまともに受けるのだ。生命の存続は、もっぱら生物の基本的な問題であり、当然ながら、このような攻撃から生命を安定化させることが重要な役割となって、修復、改修機構が数多く発展してきた。生物の細胞の主な特徴はすべて、このような保護作用のために設計されている。

より単純な細胞の構造に関しては、現在は生物学者による研究は進んでいるものの、免疫機構の作用を含めて遅々としか解明されていないものもある。結果として、所定の放射線量(負荷)からの医学的有害性(反応)は、図1の曲線に従い、生物学においても、工学あるいは電子工学においても同様に、フィードバックあるいは修復作用を持つ他の安定メカニズムと類似している。

少量の負荷の場合害はない。あるしきい値の負荷を超えた場合にのみ、安定化が機能せずに、曲線が上昇し始める。安定化には、反応するために一定の時間が必要だ。短期間に高い負荷が蓄積して、過重な負荷がかかった場合にのみ脆弱となる。長期にわたっては、安定化は有効であり、負荷が累積することで安定性から外れるにはいたらない。世界に輸出されている日本の技術の多くが、この安定化という特徴に基づいているだろう。

このような図式は放射線にも当てはまるのだろうか。付録では、簡単な最新のデータを用いて、それが事実でありることを示す。生体への被害に対する保守的なしきい値として、1 度の放射線量としては100mSv、複数回あるいは継続的に被爆する場合、1カ月あたり100mSvと設定可能であることを示す。それより少量の放射線量、あるいは線量率の場合には、健康への悪影響は全くない。安定化機構では小さな影響は修正され、累積しないため、わずかな影響もないのである。

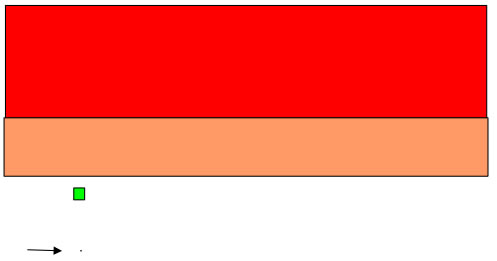

福島に適用された環境放射線に関する安全規制と、測定可能なリスクのしきい値は、どれほど乖離しているのだろうか。図 2 に、月間放射線量を面積で示した。

図 2 面積による月間安全線量

– 赤。放射線治療で腫瘍に照射される放射線量。あらゆる細胞にとって致命的であり、1 ヶ月あたり、40,000 mSv。

– 薄い赤。健康な周辺細胞組織が許容可能な放射線治療における放射線量。1 ヶ月あたり、20,000 mSv。

– 緑。提案する保守的な安全線量。1 ヶ月あたり、100 mSv(AHARS)。

– 矢印の点。国際放射線保護委員会(ICRP)の現在の「安全」放射線量。1 ヶ月あたり、0.1 mSv(ALARA)。

赤の長方形は、腫瘍に照射される、放射線治療の殺細胞放射線量である。薄い赤の長方形は、放射線治療において周辺細胞組織への放射線量で、一般人が通常回復し、治療に感謝して帰宅する線量である(詳細は付録参照)。

緑の長方形は、ここに議論する、比較的安全である限り高い(AHARS : As High As Relatively Safe)1ヶ月間の安全線量である。小さな点の面積が、国際放射線防護委員会(ICRP) が勧告する一般安全制限である。2007 年の ICRP レポート 103の勧告は、合理的に達成可能な限り低い(ALARA : As Low As Reasonably Achievable)ことを目標としており、その制限値は、1 年あたり 1 mSv である。この ALARA における数値は他の危険水準(AHARS)の 1000 倍も小さく、この差異によって、大きな誤解が生まれる可能性がある。

例えば、2011年4月5日、東京電力(TEPCO)は、放射能規制水準の100倍汚染された水 1万1500 トンが海に排出されるが、これによる健康への害はない、という発表をした。理解できることではあるが、日本人そして他の国民も、この明らかに矛盾した声明を信用しなかったため、さらに信頼を失うこととなった。しかし、この矛盾は、東京電力に非があるわけでも日本の誰の落ち度でもなく、ALARA に基づく国際勧告の誤りに起因していた。

事故調査委員会の報告書では、国際的な問題を、狭いな日本的視点で誤って捉えてしまっている。

無配慮な安全基準の影響

冷戦時代、放射能の恐怖は、重要かつ効果的な国際政治上の兵器であった。民主主義国では多くの人々が、行進やデモ、そして核のない生活のために投票を行うことで、その懸念を表明していた。これが、実際の危険水準を何も参照していない ALARAの動機づけとなっている。ALARAを安全哲学として用いることは、かつてもそして現在も、放射線のない世界の在り方を強く求める、世界の人々の誤りである。国家レベルでは、日本も他国と同様、公式規制によって、ALARA に基づくICRP の「安全」勧告に従うことが、効果的に義務付けられている。

では、福島の結果は何だったのであろうか。実際の放射能や、作業員および一般人へ放出された放射能の影響は、上記の基準から期待されるように、今のところゼロである。向こう 50 年間にわたっても、放射線によるがんが 1例でも発症することはまずないであろうし、他の「自然に」発症する例に埋もれてしまうことだろう。入院を必要とする重大な死傷者はいなかった。

情報の乏しい最初の数日は、原子炉の再臨界の問題の調査と並行して、避難することは妥当であった。しかし事故後数週間経過した後で住民には、リスクなく帰宅できることを推奨するべきだ、ということが提言された。(BBCニュースのリンク)もし住民がそうしていれば、それは住民にとって確かに良いことであっただろう。

食品の放射性セシウムによる汚染に関する制限は、2011 年 7 月には、500 Bq/kg と定められた。この水準では、1人が汚染食品を4カ月で1トン消費しても、1 回の CT スキャンより危険性の少ない放射線量しか摂取されない。

この食品制限は、地方経済と子供を持つ母親の安心に壊滅的な影響を与えた。同じ現象は、チェルノブイリ事故の後でスカンジナビアで見受けられた。しかし同様の制限は、半年後には6000 Bq/kg に緩和された。しかし、日本では、心配性の親達によって制限は 100 Bq/kg(2012 年 4 月)に強化され、それによって、市民の懸念はさらに増大し、安心は一層損なわれた。

恐怖を緩和することが有効でない場合、その結果はよく知られるところとなる。社会構造における信頼が崩壊するだけでなく、一般人がストレスで健康障害を起こし、その結果、自殺、アルコール中毒、絶望感、鬱や夜尿症にいたる。チェルノブイリにおける一般人の健康影響に関する IAEAの2006 年の報告書(報告書「チェルノブイリの遺産」の要旨)では、似たような結果が起きていることが報告されているが、日本では概して無視されてしまった。日本で一般人の恐怖に応じて原子力発電所を閉鎖する影響は、ドイツにおいても大局的にはそうであるが、代替の化石燃料を使うことで、世界経済と世界の気候の双方に深刻な影響を与えており、理性と理解をまったく欠いている。

社会における信用と信頼

福島の事故は、「INES(国際原子力事象評価尺度)においてレベル 7」と指定されたが、それにより実体のない、そして利益にはならない不安を深めた。危険についてはっきり語ることは、市民感情を統制し、時に政治家にとって魅力的であるかもしれないが、社会的ストレスと経済的信用の抑圧を招いている。

人間社会が効果的に機能するためには、相互の信頼が必要である。科学のみでは十分ではなく、われわれを取り巻く世界を実際的に評価するためには、特にあまりなじみのない科学に関しては、信頼につながる双方向の対話が必要である。2012 年 7 月 9 日の「英国下院科学技術委員会報告書」では、この点が強調されていた。つまり、地球上の他の問題と同じように、放射線に関して説明する教育と議論を行うことが、信頼の形成には必要である。

冷戦時代には、核科学は恐怖をもたらすものと見なされ、人々はこれを考えないようにしていた。しかし、放射線の有益な評価を理解することは、さほど困難なことではない。自分たちの縄張りを守ろうと躍起になっている一部の科学者は、核科学は「複雑」で「洗練されている」と強調することを好み、また専門知識という覆いで守って職業歴を歩んでいる点は見られるが。17、18、そして 19 世紀初頭の権威を持った知識は広い視野に基づくものだった。しかし今日の社会では不幸にも、核科学のような多分野にまたがる学際的主題に関する全般的な見通しを不必要に減らすような狭い専門知識が推奨されている。

必要な信頼を得るためには、上位下達式で権威と規制の順守を強いるのではなく、責任委譲を確立すればよい。いくつかの事例を見ると、関係するリスクの技術面に関係者全員が完全に理解していなかった場合でも、分散化した関係の中で築かれた信頼が、全体の利益のために迅速かつ効果的に働くことが示されている。

- 3 月 11 日の地震をきっかけにした日本人の個人の効果的な行動は、すでに注目され、そして賞賛されてきた。責任感が個人に芽生えたことが、素早い行動を生んだ。

- 生命体の分子を損傷する放射線やその他化学物質の攻撃はしばしば起こる。その攻撃を受けた生細胞を保護するための反応で、自然は同様の答えを示している。細胞は、修復のための数多くの、そして有効な機能を進化させてきた。

一度攻撃を受けると、化学的メッセージが細胞間で伝達され、刺激を受け、細胞相互での修復除去作業が可能となり、機構は刺激を受け、さらなる攻撃に備えて対応の準備が行われる(ホルミシス効果と呼ばれる)。

しかし、一連の対応は脳には知らされない。擬人的に細胞は「本部」の詳細な管理なしに、自分たちだけでうまく機能すると、想像することは可能である。実際、チェルノブイリや福島における経験が示すように、救助のためには何をすべきかということについて、中枢部はわかっていない。中枢部はパニックを起こしてしまうだけのこともある

細胞は次のようなことを言うかもしれない。「どうして煩わされなければならないのか」、「われわれ放射線保護対策は、意識的な人間の行動からなされるどのような行動よりも、これほど優れているのに」。

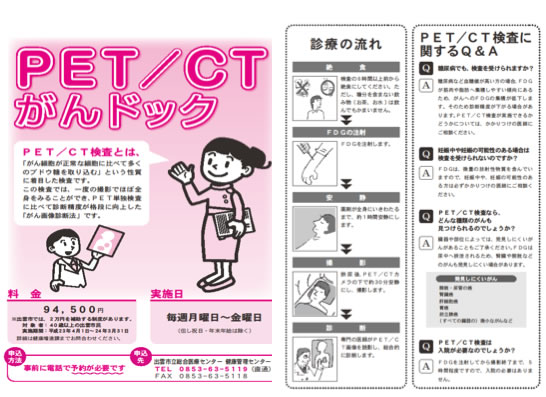

図 3. 内部および外部からの放射線源を用いたスキャンの利用可能状況と便益を宣伝するポスター。1 回のスキャンで被爆する(実に害のない)放射線量(10 mSv)は、2012 年 4 月に導入された日本の法令で「汚染されている」(100 Bq/kg セシウム 137) とみなされる食品を 5 トン摂取することで被爆する放射線量を超える。

図 4. 電離放射線(太陽光中の紫外線)から身を守ることは個人の責任であることを、簡単でわかりやすく助言する持ち運び用ビニール袋。助言は、公的な安全規制ではなく、人生の楽しみや常識に関するものである。

- 医療で放射線を用いる場合には、患者と医師の1対1で対話が行われる。生命への便益とリスクに学習する意義深い状況である。1 回のスキャンで被爆する放射線量は、外部からの放射線(CT あるいは CAT スキャン)、あるいは内部からの放射線(SPECT あるいは PET スキャン)のいずれの場合でも、約10 mSvである。これは、スキャンを週に 2 回を超えて繰り返さなければ、害がないということ意味している。ともあれ、それほど繰り返す必要がある人はいない。

図 3 は、このようなスキャンを簡単な言葉で説明した、日本のポスターである。内部および外部からの放射線は両方とも、福島からの放射線と同様であると理解することは、さほど難しいことではない。1 年に2度スキャンを受けた場合、その被爆量は20 mSvである。これは福島で避難区域近辺の非常に多くの住民を怯えさせた水準だ。

仮に全員が帰宅したとしても、誰一人として危険となる被爆はしないであろう。害のない医療用放射線との関係について、東京電力あるいは政府関係者からではなく、医師、教師あるいは地域社会で信頼を得ている人から説明されれば、現時点の放射線レベルは受け入れられるものであろう。

- 図 4 は、イギリスの中心街の薬局で使われている買い物用ビニール袋である。日光を楽しんでいる子供の写真は、日焼けを避けようという、賢明な助言を与えている。日光は、太陽という原子炉から不完全な濾過を経て放出された放射線であり、紫外線が含まれている。この放射線は皮膚細胞を殺すことが可能であり、他の形の電離した放射線同様、後に皮膚がんを引き起こす原因となる。

原発事故の異なる点は、たいていの人は、紫外線に注意して対応することを学びながら、夏休みには日光浴を楽しんでいることだ。特に、紫外線を浴びる頻度を減らし、順応までの数日間を待つことで核の放射線同様、リスクが減少する。

子供達はこのことを学習している。またそのヒントは、国際的な取り決めでもなければ、国の上意下達の規制の産物でもない買い物袋に書いてある。

放射能を含むお湯の温泉で休暇を楽しむ人もいる。気分がすっきりして帰宅しても、放射線にさらされたからといってどこも悪くならない。こういった例から明らかになるのは、一般市民の放射線に対する姿勢の方が、メディアや主張の強い活動家が、人々に信じるように求めるものよりもよほど受け入れやすい、ということだ。

- 高速道路は、事故の発生源として有名だが、教育のおかげで、われわれは危険にどう対処するかを学んできた。もちろん、車を運転する際には、われわれが行くことのない接近する自動車の進路には、わずか数メートルしか離れていない空間がある。

それゆえ、もし向かった場合には致命的なことになるだろう。これは、他人がわれわれと共に移動していない、という意味ではない。責任が、運転手の意識的な制御へと移ったのである。不幸なことに、電離した放射線に関してあるような、生物学的進化から安全に寄与するものは何もない。

道路交通について、最初から今のように甘いものではなかった。初期には、深刻な事故は比較的よくあることで、それゆえ規制は非常に厳しいものだった。それにもかかわらず、1896 年に、偶然にも放射能が発見されたその年に、(イギリスで)赤旗法(汽車の運行速度を時速3〜6キロに制限した法律)は廃止され、道路交通の大きな経済的便益が容認された。われわれは、今日の核技術に関しても、同じ理由で、同様の成熟した視点を持つべきである。核は経済が必要としており、また道路輸送よりもはるかに安全であるのだ。

起こり得る自然災害の規模には限界はない。にもかかわらず、2011 年 3 月 11 日のような異常な地震や津波の結果について責任を負うことが妥当であると日本の国会事故調の報告書などで考えられることは、奇妙に見える。大手精油所をはじめ、他の建物や工場は完全に破壊され、それに対する一般の意見も特にないようであるが、原子炉は設計よりもはるかに大きな衝撃に攻撃に対しても、ほぼ持ちこたえた。発電所の作業員は、世界中からの感謝と称賛に値するような極めて困難な環境の下で、実に並外れた勇気と仕事への献身を見せてくれた。

2012 年、福島の 1 周年には偶然にも、タイタニック号の沈没から100周年が近づいていた。この災害によって1517 人が亡くなったが、それは船を預かる人々と、当時の多くの英国民の思い上がりが招いた結果だった。

これと比較して、福島の場合には死者は出ておらず、事故後には日本人作業員にも管理者にもそれほど落ち度はないように見える。物事には常に改善の余地があり、また日本国民は、自己批判的であることで有名であるが、国会事故調の報告書は、日本における責任追及に熱心すぎて、国際的な判断において盲目な点、失われた環である問題の源について正しく評価する準備があまりないようだ。

新しい国際的な放射線の安全基準の必要性

冷戦時代の核の安全に関する市民からの圧力の下で、政府は、容認可能と見なせる放射線レベルの勧告を公表している ICRP の陰に隠れ、政治的に決断から逃げてしまった。日本だけでなくすべての政府が、大なり小なり、この指針を忠実に実行する必要があると表明した。ICRPの基準によって国際的な上意下達による安全構造が提供される、ということを意味する。

これまで見てきたように、この指針は恐怖を和らげるためのものであったが、立法者や市民によって、安全レベルと誤解された。さらに、ICRP はその勧告を厳しくして、1951 年には1 年あたり150mSvから、今日の一般向けの放射線基準である1年あたり1 mSvとする、安心のための誤った施策を講じた。

現在の研究空見ると、付録でも説明しているように、許容値は、1 年あたり約 1000 mSv にまでリスクなく緩和可能であるだろう。あらゆる国で 60 年以上にわたって、この厳格な安全状態に対応する必要があった産業は社会の必要に合わせて成長を続けてきた。

その産業で働く人々には、家、家族、仕事、そして専門知識を守る理由があった。各国政府が助言を求めたのは、この産業の人々であった。これらの産業に関する条項や法令の制限的、核技術に関するコストのうち、必要のないものである。

多くの人々は、福島の事故に対して、そうした制限によって問題はさらに悪化し、また利益のないままコストがかさむということを理解していない。そしてより厳しい制限を求めるという反応を示した。

また放射能が放出された可能性があったことを心配する人もいる。こ放射線による健康への影響は無視できるものであったが、不適切な法令による一般人のパニックはさらに深刻なものとなっている。

これらの法令を緩和し、それに伴う一般向けの教育を行うことが、日本においてのみならず、世界中において、一般市民の安全を最も改善することとなるだろう。放射線でなく、厳しい安全法令こそが、ストレスと、福島の経済的損害を引き起こしてきたのだ。

国際的なレベルで安全指針を緩和しようとする圧力が、早急に必要である。

付録 : 安全な放射線量、そして安全な線量率とは何か

放射線に対する生物学的反応で、図1に示したように害が低線量被曝でなく、安定化することを明らかにするには、生体がどのように機能するかを理解すること、および実際の放射線を浴びた人に対しての正確な調査の双方が必要である。この双方が一致した場合にのみ、私たちの理解は確かなものとなるのだ。データだけでも、概念だけでも不十分なのである。

学ぶべきことはこれからも常に存在するかもしれないが、現時点の理解とデータに知見から、安全を目的とした確たる指針を確立することは十分可能だ。細かな数字よりも信用が重要であり、安全については、小さな係数に頭を悩めることよりも、全体を俯瞰することにより関心を払うべきだ。

生物学的実験、医療データ、および放射線事故(私の著書『Radiation and Reason (放射能と理性)』および『Public Trust in Nuclear Energy (核エネルギーへの市民の信頼)』を参照) から、修復時間としきい値について推計する必要がある。

放射線量は、急性であるか(放射線量の積算効果を減少させるだけの修復時間がない場合)、長期的であるか(安定化によって、いかなる健康への影響も減少可能である)のいずれかである。これら2つの基本的な分類のうちの前者で、放射線による影響が健康に現れることが、ずっと以前に立証された。

- 死んだ細胞を置き換えるだけの資源が利用できないほどの非常に高い放射線量によって、急性放射線症候群(ARS)にいたる細胞の死がある。これは、重要な細胞の細胞周期の時間スケールで、つまり、長くても数週間で、高い確率で死にいたる。

- 修復されない、あるいは免疫機構によって対応できないDNA への損傷は、がん性増殖にいたる可能性がある。このことは、免疫機構があまり働くなっている人生の後半期に通常見受けられる。放射線は、がんの小さな付加的原因に過ぎず、がんへの寄与は統計的にのみ判別可能である。例えば、1950 年から 2000 年の間に亡くなった、広島と長崎の原爆生存者のうち、がんによる死亡者の 5% の増加に関与している。がんによる死亡のその他 95% は放射線とは無関係であった。

核、あるいは放射線のどのようなリスクにも市民が懸念を持っている。そのために放射能によるがんのあらゆる可能性について調査が行われてきた。これらの研究の中には、他の科学的状況においては却下される最低限の統計的意義しか持たないものがよくある。これは、最高の放射線レベルで、統計を用いなくても結果が実に明らかであるような数少ない証拠に集中することが有意義である、ということである(更なる議論については、『The Fukushima Tragedy(福島の悲劇)』参照のこと)。

データが必要となるのは、以下の 4 の場合に対する答えを見出すためである。すなわち、1. 急性放射線量による細胞死、2. 長期間の放射線量による細胞死、3. 急性放射線量によるがん、4. 長期間の放射線量によるがん、の4つである。

- 急性放射線量による細胞死

チェルノブイリの 237 人の初期消防士達は、短期間に 7000 mSv に達する放射線量を被爆した。数週間以内に、28 人が ARS で死亡した。死亡率は、図1 のような安定化曲線に従っており、そのしきい値は 4000 mSv 付近であった。多くの人の被爆量は 2000 mSv 未満であり、その場合は誰一人として亡くなっていなかった。実験室のネズミに放射線を照射したデータと同様である。

- 長期間の放射線量による細胞死

1世紀にわたる臨床放射線治療の経験から、腫瘍細胞は、数週間にわたって毎日「少しずつ」、4万, から 8万 mSvの範囲内で、長期間にわたって放射線量を照射された場合に、最も効果的に死滅することが証明されてきた (『Radiotherapy Dose Fractionation(放射線治療における放射線の分割照射)』英国王立放射線学会)。

この期間、健康な周辺細胞組織は、毎日 1000 mSv を超えるかもしれない被爆をするが、回復している。これから言えることは、一般的に、この時間スケールでは、放射線量は細胞死にいたるほどは蓄積しない、ということである。

数時間で、DNA の修復機構が働いていることが、実験的研究で確認されている。一般人は健康な組織に 2万mSv も照射する治療に安心している。その治療を受けも安心しているし、通常は退院して、その後有意義な人生を送っている。

- 急性放射線量によるがん

1950 年まで生存した、広島と長崎の住民に関する継続的な研究のデータから、100 mSv 未満では、放射線ががんの原因であるという有意な証拠は見つからなかった。被曝量は、急性ガンマ放射線によるもので、一部は爆発自体からの中性子によるものであった。福島の場合には、放射線量のほとんどは、一定期間にわたる長期的な内部放射性崩壊によるもので、現在のところ、広島長崎のそれよりも害が少ない(以下、4. 参照)。

- 長期間にわたる放射線量によるがん

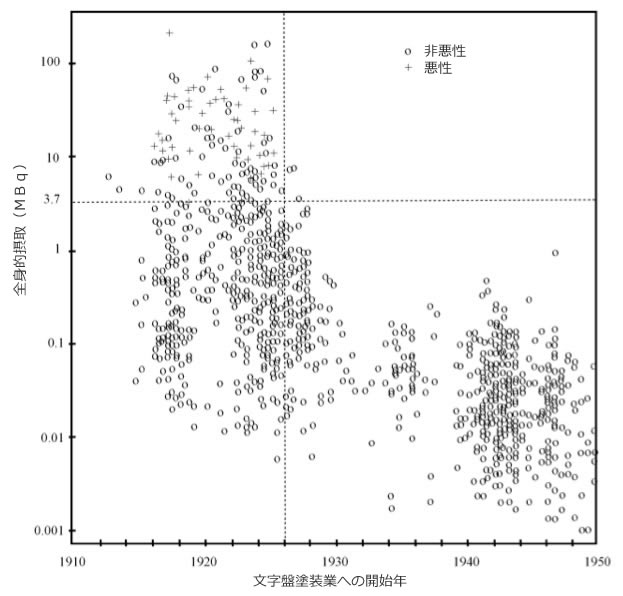

非常にわずかなデータのみ、定常的、あるいは継続的な放射線被爆によってがんになる、明白で、議論の余地のない証拠を示している。例外は、1910 年から 1950 年の間に、ラジウムを含んだ蛍光塗料を素手で用いて、時計や計器の文字盤を塗装していた塗装工の、骨肉種の発生率である。

当初、塗装工が刷毛の先を舐めていたため、ラジウムが骨に入り込み、生涯にわたって定常的なアルファ放射線に骨が曝されることとなっていた。骨肉種の発生率は通常低く、図 5 から全身作用との相関は明らかである。

ここに、十字「+」は骨肉種による死亡を表し、3.7 MBq を表す点線より上の部分にあり、その他の死亡に関しては、「o」で表している。1926 年、関連性が明らかになり、塗装工が刷毛を舐めることはなくなり、新たに塗装工となった者に関しても、それ以上悪性腫瘍が見つかることはなかった。

注目すべき点は、このがんのしきい値は370万Bq であり、これは、骨において生涯にわたって被爆し続ける値であり、全身に換算すると 1 年あたり 1300 mSv を超える値に相当する。

臨床線量率のため、がんに関する一般的しきい値としてこの照射率を用いることは、不当に見えるかもしれない。しかし、放射線の影響は非常に無差別的である。重要なのは、DNA への損傷であり、細胞はみな、DNA を持っている。唯一異なる点は細胞周期にあり、年齢と機能に応じて、細胞の修復準備の程度が異なっている。ラジウムは、特に損傷を与えるアルファ放射線を放出している。その影響は単に無視されてきた。1 年あたり 1300 mSv という現実的一般的安全制限は、用心深くもあり、合理的でもある。

図 5. 文字盤塗装工の死亡について。ここに、(+)は骨肉種による死亡、(o) はその他の理由による死亡を示し、吸収量と、仕事に従事し始めた年に基づく。点線は、1926 年と、骨肉種に関する明白な活動しきい値である 3.7 MBq を表す[ローランド RE 『Radium in Humans: A Review of US studies(人体におけるラジウム: 米国における研究の報告)』(1994年)と付随する、further data and comment(追加データと注釈)(2004年)]。

1 日以内に何らかの修復機構が働く。一方で、一部の細胞周期はそれよりは長い。被曝基準において安全目的のために1カ月という、より保守的な修復時間をとることは妥当に見える。

そして、100 mSv を急性放射線量の制限とし、1カ月あたり 100 mSv を臨床放射線量の制限とすることは、どちらの場合も、検出可能なリスクに関する現実的しきい値以下であるように見える。さらに、5000 mSv を一生涯の制限とすることが提案されてきた (Radiation and Reason『放射能と理性』)。

放射線の影響は無差別的であるが、唯一の特例がある。放射性ヨウ素は、天然ヨウ素と共に小さな甲状腺に集積し、そこで急激に崩壊する。放射線のエネルギーが、時間的空間的に並外れて集積した場合、修復作用を超える可能性がある。吸収が特に著しいのは、食事にヨウ素が欠乏している小さな子供である。

チェルノブイリでは、6000 人ほどの子供達が治療を受け、15 人が亡くなった。しかし、福島の場合、食生活にはヨウ素が自然に豊富に含まれており、予防用錠剤をしばしば摂取しており、放射性ヨウ素の被爆がチェルノブイリよりもずっと少ないため、そのようなことが起こることは予想されない。

(2012年7月30日掲載)

関連記事

-

JBPress11 月25日。池田信夫氏寄稿。東電問題をめぐる解決策。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

原発事故に直面した福島県の復興は急務だ。しかし同県で原発周辺の沿海にある浜通り地区でそれが進まない。事故で拡散した放射線物質の除染の遅れが一因だ。「被ばく水準を年1ミリシーベルト(mSv)にする」という、即座の実現が不可能な目標を政府が掲げていることが影響している。

-

このような一連の規制が、法律はおろか通達も閣議決定もなしに行なわれてきたことは印象的である。行政手続法では官庁が行政指導を行なう場合にも文書化して根拠法を明示すべきだと規定しているので、これは行政指導ともいえない「個人的お願い」である。逆にいうと、民主党政権がこういう非公式の決定を繰り返したのは、彼らも根拠法がないことを知っていたためだろう。

-

GEPRはエネルギー問題をめぐる情報を集積し、日本と世界の市民がその問題の理解を深めるために活動する研究機関です。 福島の原発事故以来、放射能への健康への影響に不安を訴える人が日本で増えています。その不安を解消するために

-

RITE(公益財団法人地球環境産業技術研究機構)は、2013年6月11日に「関西地域における電気料金値上げによる製造業への影響分析」に関する調査レポートを公表した。

-

こうしたチェルノブイリ事故の立ち入り制限区域で自主的に帰宅する帰還者は「サマショール」(ロシア語で「自ら住む人」という意味)と呼ばれている。欧米を中心に、チェルノブイリ近郊は「生命が死に絶えた危険な場所」と、現実からかけ離れたイメージが広がっている。サマショールの存在は最近、西欧諸国に知られたようで、それは驚きを持って伝えられた。

-

政府の原子力政策をめぐる公職を務め、各国の原子力法制に詳しい石橋忠雄弁護士に、原子力規制委の行政活動について、法律論からの問題点の寄稿をいただいた。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間