停電はなぜ起こる

(GEPR編集部より)GEPRの提携する国際環境経済研究所(IEEI)のコラムを提供します。

私は停電を経験したことが無い。家の中で電気を使いすぎてブレーカーが落ちたことはあるが、電力会社からの電気供給が止まったという経験は、少なくとも記憶にある限り無い。父が自宅療養で人工呼吸器を使っていた頃は、停電は大いなる恐怖であり、常に予備の酸素ボンベを備えていたが、結局父の存命中に停電を経験せずに済んだことに、私は今でも感謝している。

停電を経験したことが無いために、停電がなぜ起こるかの知識、あるいは、停電した場合に何が起こるかの想像力が薄弱である。しかしこれは私に限ったことでもないようで、昨年計画停電が行われた東京に住む息子さんを心配して、大阪のお母さんが段ボール一杯のインスタント食品を送って来られたものの、全て電子レンジで温めなければ食べられないものだった、などというエピソードも聞いた。

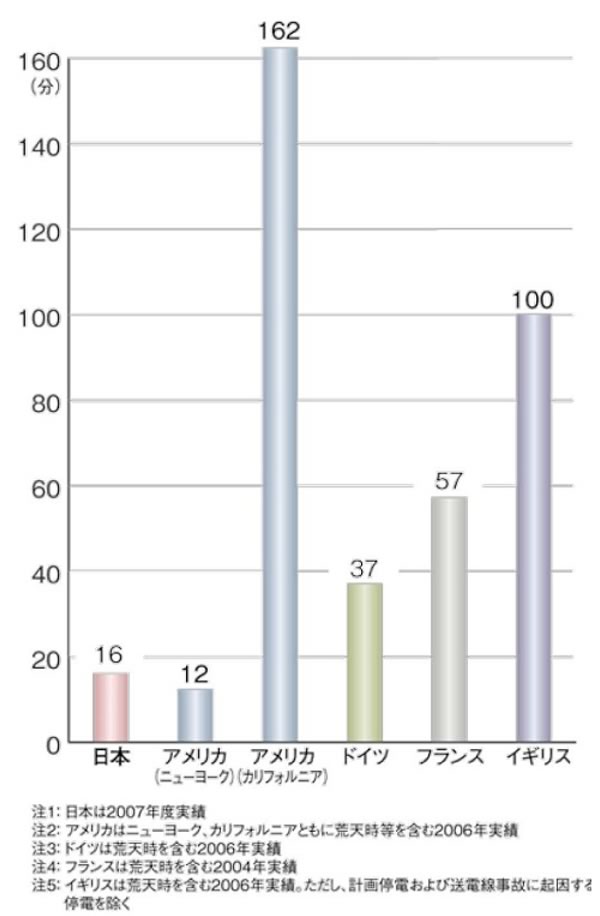

日本は諸外国との停電時間を比較しても格段に短く、需要家1軒あたりの年間平均停電時間は16分 (2007年実績)程度と、他の先進国と比較しても格段に短いので、日本人全体が停電に対する想像力も受容力も低下してしまったことは、当然なのかもしれない。

お客さま一軒あたりの年間停電時間の国際比較

(出典)電気事業連合会ホームページ

そもそも停電はなぜ起こるのか。大きく分けて停電の原因には、二つある。

一つは、送電線の事故等により電気の流れる経路が途絶してしまうことによる停電。首都圏にお住まいの方には、平成18年8月14日、旧江戸川にかかる東京電力の送電線(江東線)にクレーン船が接触したことで起きた停電をご記憶の方もいらっしゃるのではないだろうか。

鉄道や株式市場にも影響を与え、139万1千軒の供給支障をもたらした大きな事故ではあったが、影響を受けるエリアは当該系統に限定されており、復旧までに要した時間は3時間ほどだった。実際に断線した電線の補修には3日を要したが、給電所が送電の迂回路を検討し、短時間での再送電に成功したのだ。

送電設備故障による停電は、地域が限定的であり、復旧までの時間は相対的に短いと言える。

もう一つの停電は、需給のアンバランスから来る「系統崩壊」によるものだ。電気は貯蔵できないので、発電量と消費量が常に均等していることが求められ、これが維持できないと電気の周波数が変動する。周波数という言葉は一般的になじみが薄く、西日本では60Hz、東日本では50Hzを基準としており統一されていない、ということくらいしか知られていないが、この周波数が0.2Hz程度変動しただけで一部の機器には影響が出る、電気の品質の重要な一要素である。

平成14年10月の資源・エネルギー庁「系統利用制度WG」に提出された関西電力株式会社の資料によれば、0.2Hz程度以上の周波数変動により、糸を延伸する電動機の回転数が変化し、製品の糸に細いもの、太いもののばらつきがでたという繊維会社の事例が紹介されている。

発電機は上記の例にあるような機器と比較すれば周波数変動に適応できるものの、需要が供給能力を上回り、周波数が1〜2Hz程度低下すると、自らの身を守るために系統から離脱する機能を持っている。タービンが振動で壊れたり、巻き線が過熱して切れる恐れがあるからだ。

これで発電機が離脱すると供給力が失われるため、さらに需給のバランスが悪化して「ドミノ倒し」が起こる。そうした事態を防ぐため、需給がひっ迫してきた際に一部の負荷(需要)を遮断することで全体を守る「系統安定化装置」といった手立ても開発・導入されている。しかし、その機能もうまく働かなければ、広域大停電に至る。万が一、発電機が全て系統から切り離されてしまい、いわゆるブラックアウト(全系崩壊)に至ると、その復旧作業は至難の業だ。

その場合の復旧手順としてはまず、山間地域の自流式(流れ込む川の水による)水力発電所を立ち上げる。これを「種火」として、徐々に近くの発電所を立ち上げていくわけだが、需要と供給をバランスさせながら行う必要があり、首都圏がこうした広域大停電に見舞われた場合、完全復旧までには数日を要する可能性があるという。

そんな事態にならないよう、電力の供給は常に「予備力」をもって運用するものであり、日本の電力会社は8〜10%の予備力確保を指針としている。大飯原子力発電所の3号機、4号機がフルに再稼働しても、一昨年あたりの猛暑であれば、他社からの融通や、昨年レベルの節電行動を織り込んでも予備率はゼロだと予想されている。

今夏の需給見通しに向け、「節電で乗り切れる」という意見が華々しかったのは今年の春。暑くもなく寒くもないあの時期であれば、私も「夏になっても私はエアコンをつけません」と言えた。人は「架空の節電」には協力的なものなのだ。

しかし現実の夏がもうすぐやってくる。電力会社も「でんき予報」などを活用した迅速かつ積極的な情報開示が必要だが、私たち消費者も大規模停電を防ぐために、節電に協力することが求められる。猛暑時の「現実の節電」は熱中症などの危険もあるため、特にお年寄りや小さなお子さんがいるご家庭で無理は禁物だ。私のような健康なだけが取り柄の人間がその分、節電に励まねばと思う。

そのため、我が家は網戸を補修し、蚊取り線香を買い、風鈴も吊るして夏の到来に備えている。秋風が吹くころ「こういう夏の過ごし方も悪くなかったね」と振り返ることができることを切に願いながら。

※停電のメカニズム、日本の停電時間がなぜ短いのかについての詳細は、「日本の停電時間が短いのはなぜか」 を参照頂きたい。

(2012年7月2日掲載)

関連記事

-

デモクラシーの歴史は長くない。それを古代ギリシャのような特権階級の自治制度と考えれば古くからあるが、普通選挙にもとづく民主政治が世界の主流になったのは20世紀後半であり、それによって正しい意思決定ができる保証もない。特に

-

この論文は農業の技術的な提言に加えて、日本の現状を分析しています。

-

アゴラ研究所・GEPRはインターネット放送「言論アリーナ」で、12月25日に「原油価格急落、アベノミクスはどうなる?-プロが分析する2015年のエネルギー」を放送した。 出演はオイルアナリストの藤沢治さん、常葉大学教授の

-

2015年10月公開。スーパーメジャーBPの調査部門のトップ、スペンサー・デール氏の講演。石油のシェア低下、横ばいを指摘。ピーク・オイル(石油生産のピークの終焉)の可能性は減りつつあり、なかなか枯渇しないこと。「デマンド・ピーク」、つまり需要抑制による使用減があり得ることを、指摘している。

-

6月29日のエネルギー支配(American Energy Dominance)演説 6月29日、トランプ大統領はエネルギー省における「米国のエネルギーを束縛から解き放つ(Unleashing American Ener

-

世界の農業では新技術として遺伝子組み換え作物が注目されている。生産の拡大やコスト削減、農薬使用の抑制に重要な役割を果たすためだ。ところが日本は輸入大国でありながら、なぜかその作物を自由に栽培し、活用することができない。健康に影響するのではないか、栽培すると生態系を変えてしまうのではないかなど、懸念や誤った情報が消費者の間に広がっている。この問題を議論するために、アゴラ研究所は「第6回シンポジウム 遺伝子組み換え作物は危険なのか?」を今年2月29日に東京・内幸町のイイノホールで開催した。

-

原子力規制庁の人事がおかしい。規制部門の課長クラスである耐震・津波担当の管理官が空席になり、定年退職後に再雇用されたノンキャリアの技官が仕事を担うことになった。規制庁は人員不足による特例人事と説明している。

-

アゴラ研究所は第5回シンポジウム「遺伝子組み換え作物は危険なのか」を2月29日午後6時30分から、東京都千代田区のイイノホールで開催します。環境、農業問題にも、今後研究の範囲を広げていきます。ぜひご参加ください。重要な問題を一緒に考えましょう。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間