低線量被ばくに健康への影響はあるのか? — MITレポートと放影研LSS第14報の解説

GEPRを支援する研究者の論考を提供する。

MITの自然放射線についての解説

最近、放射線の生体影響に関する2つの重要なリポートが発表された。

一つは、MIT(マサチューセッツ工科大学)の専門家チームが発表した研究成果(「放射能に対する生物学的解析の統合研究〜ネズミへの自然放射線比400倍の連続照射でDNAの損傷は検出されず」(英語要旨)「MITニュースの解説記事」)である。

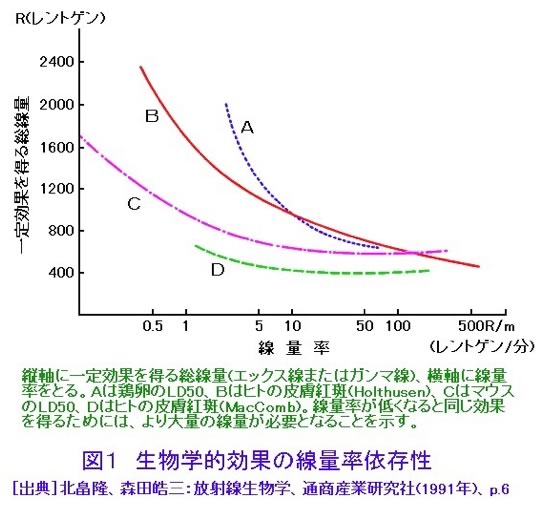

同じ放射線量を被ばくする場合でも、短期(1回)に被ばくする場合と、長期に被ばくする場合では、その生体への影響に大きな違いがある(長期被ばくの場合がはるかに影響が小さい)。この論文は「線量率効果」の存在を、がん化メカニズムの基本であるDNA損傷の面から検証したものである。

MITの研究ではネズミを自然放射線の400倍程度の放射線量に5週間さらしたが、DNAの損傷は観察されなかった。過度の放射線は、DNAを損傷させることにより、発がんなどの健康への影響をもたらす。この研究では年1Sv(シーベルト=1000mSv:ミリシーベルト)程度の放射線を浴びせても、ネズミの細胞への影響はなかった。

参考として、線量率効果については、原子力情報を集めたウェブサイトATOMICAの記事「線量率と生物学的効果」

の解説が分かりやすい。実際に線量率効果がどの程度のものかについては、同ページにリンクがある図 が役立つ。つまり表に示されたいずれの例でも、放射線の照射量が大量で短時間であるほど、細胞に影響が出やすい。熱湯に一瞬つけてもやけどをするが、ぬるま湯につけてもやけどはしないという身近な例を考えると、理解できるであろう。

前掲論文リンク図表

MIT研究の意味

福島第一原発事故で現在の福島県、東日本で問題になっているのは、低線量の放射線を長期にわたって浴びた場合の健康への影響だ。福島県民への事故の影響調査によれば、事故4カ月間の累積外部被ばく量は、福島県で5mSv以下の人が97%だった。また内部被ばく量も福島県では、推計で1mSv以下の人が97%だった。(内閣府・低線量被ばくのリスク管理に関するワーキンググループ報告書14ページ)

この実測値から考えて、現在は福島第1原発事故の影響は人間にほとんどないと考えられる。MITによる実験はその見方をさらに補強するものだ。前述のMITニュースでは研究者らが、事故後に避難などの措置を続ける福島での日本政府の対応や、原発事故などの緊急時に自然放射線比で8倍を被ばくの上限とする米国政府の放射線防護について、その必要性に疑問を示していた。

原子爆弾の爆発の結果生じるような短期(1回)被ばくと、何年にもわたる長期被ばくでは、累積放射線量が同じでも、生体への影響は全くちがう、つまり長期被ばくの方が影響は小さいことは、この分野の専門家では常識だ。一般にはまだこの両者の区別をせずに議論や報道が多くなされている。地球上の誰もが自然放射線を受けていることすら知らない人もまだ多いのではないだろうか。

今回の研究結果は、専門家としてはごく当たり前だがなかなか強く主張できなかったことに敢えて踏み込んだものである。科学分野で影響力を持つMITの研究チームが発表したということは、社会的インパクトも大きいといえよう。

原爆被ばく者の追跡調査

もう一つは、放射線影響研究所が発表した、原爆被爆者追跡調査(LSS)の最新の公式分析結果「第14報」(GEPR記事、アゴラ研究所池田信夫所長の論考「年間1Sv被曝しても健康被害は出ない」参照)である。この報告では、「しきい値の最尤(さいゆう)推定量(*1)はゼロである」「線形、線形二次、二次モデルを赤池情報量基準AIC(*2)で比較すると線形が最も良いモデルとなる(ただし線形と線形二次との差は2以下で統計的には有意差はない)」など、LNT(直線しきい値なし)仮説を補強するような記述があるほか、「低線量域で有意なリスク上昇はみられない」というような記述はなくなった。

しかしこれは調査期間が長くなることにより事実上サンプルが増えたのと同じになり、被曝とは関係なく調査対象者が高齢化してがん死亡が多くなってきたことを考慮すれば当然考えられることだ。これでLNT仮説がより強固に支持されたとはいえない。

低線量被ばくに対す日本政府の見解は以下の通りであり、これは国際的にほぼ一致した考えた。「科学的知見によれば、放射線による発がんリスクの増加は、100ミリシーベルト以下の低線量被ばくでは、他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さく、放射線による発がんのリスクの明らかな増加を証明することは難しい」(前述ワーキンググループ報告書)。この報告によっても、この見解の妥当性が大きく変わるものではない。

しかしながら放射線防護の観点からは、100 mSv以下の低線量被ばくであっても、被ばく線量に対して直線的にリスクが増加するという安全サイドに立ったLNT仮説に基づき、被ばくによるリスクを低減するため、可能な限り被ばくを減らすことが推奨されている。このために日本政府は事故後の被ばく基準を年間20mSvとしている。

一般に「影響がない(有意差がない)」ことを統計学的に立証することはできない。世の中に「ぴったりゼロ」など存在しないので、「差がない」という帰無仮説はサンプルサイズを増やし検出力を上げていけば必ず棄却される。しかし311後の日本では放射線の影響を皆無にする「ゼロリスク」への要求が高まってしまった。このことが大きな誤解や認知バイアスを生む原因となっている。

社会と専門知の交流不足

現在の日本社会において放射線の影響について、不安が過剰になっている。これは、専門家のコミュニケーションの力不足が一因だ。その理由の一つは、「放射線生物学」というマイナーな学問分野が、原発事故で一挙に世の中に注目されたことにある。

上記のMITの論文、また放射性影響研究所の報告は、それぞれ意義深い知的な成果ではあるが、これまでの知見の延長の中にあり、専門家にとっては意外感のない結果が示されている。ところが、インターネットなどを見ると、特に後者の報告において、「低線量被ばくの危険性が証明された」など、事実とずれた解釈が流布しているようだ。これなどは専門家と社会の知識に大きなずれがあることの例と言えよう。

低線量放射線の学術研究の大きな転機となったのは、1980年の米国のラッキー博士による「放射線ホルミシス」の提唱であろう。「微量の放射線は生物活性を刺激して、生体にいい影響を及ぼす」というものである。「一度に大量に摂取すると危険だが少しずつなら何の問題もない」というのはアルコール摂取などではおなじみである。薬理学では「Arndt-Schultzの法則」と言われる。それが放射線にも当てはまるというラッキー博士の提唱は画期的なものであった。ただし、この放射線ホルミシス効果については、現在でも異論を唱える研究者も数多く、学術的にも議論が続いている。

こうした流れから米欧での放射線生物学の研究は最新の科学技術の技法を取り入れて進化してきている。「放射線ホルミシス」の提唱などが契機となって、低線量率効果の研究も盛んに行われるようになった。放医研酒井一夫氏の放射線影響入門 の25〜26ページにあるように、低線量率効果の生物学的メカニズムも、80年前のような単純な発がんメカニズムでなく、各種の生体防御機能の存在が発見され、生体への低線量率効果は科学的に裏付けられてきている。

参考までに述べると、放射線生物学のこれまでの歩みに関しては、放射線生物学者の故菅原努氏のコラム「謎解き放射線生物学」の第2章が分かりやすい。

放射線の生体影響の研究は、放射線照射と各種疾病発症との関連というネガティブな側面を解明するために始まった。震災前の放射線腫瘍学会誌で、「放射線生物学、研究の現状と今後」というコラムがあった。これには、海外では治療効果が主流テーマになっているのに日本では未だに発がんが主要なテーマとなっていること、日本の大学の放射線生物学はどんどん衰退していること、そして大学で放射線生物学を専攻しても就職先が非常に限られるので学生の人気も上がらないことが指摘されている。

低線量(率)放射線影響研究は、日本でも世界でも主として原発を肯定する立場の組織の支援で進められてきた。これは支援が少ない状況を考えれば、致し方がないと思われる。「生体影響はない」という主張をするための研究など普通は誰もやらない。

こうして一般的に知見の乏しい放射線生物学が、原発事故後に突如注目を集めてしまった。原発を肯定する立場の組織、またこの分野の研究者は、事故後に社会的な批判を恐れて沈黙した。この分野では、これまでも科学的知見は社会に届いていなかったのに、必要とされているにもかかわらず一段と情報が提供されなくなっている感じがある。

低線量被ばくの問題については、「必要とされる科学的知見が社会に共有されにくい」という危うい状況が生じていることを、専門家の立場から指摘しておきたい。

(*1)「最尤推定量」とは統計学的に強固な望ましい特性を持つ推定量で、通常の算術平均や回帰分析の最小自乗法などはみな最尤推定である。

(*2) AICは(故)赤池弘次博士が1970年代に提唱した「情報量」に基づく統計モデル選択規準で、世界中で用いられている。

関連記事

-

EUの行政執行機関であるヨーロッパ委員会は7月14日、新たな包括的気候変動対策の案を発表した。これは、2030年までに温室効果ガスの排出量を1990年と比べて55%削減し、2050年までに脱炭素(=実質ゼロ、ネットゼロ)

-

温暖化問題はタテマエと実態との乖離が目立つ分野である。EUは「気候変動対策のリーダー」として環境関係者の間では評判が良い。特に脱原発と再エネ推進を掲げるドイツはヒーロー的存在であり、「EUを、とりわけドイツを見習え」とい

-

私は太陽光発電が好きだ。 もともと自然が大好きであり、昨年末まで勤めた東京電力でも長く尾瀬の保護活動に取り組んでいたこともあるだろう。太陽の恵みでエネルギーをまかなうことに憧れを持っていた。いわゆる「太陽信仰」だ。 そのため、一昨年自宅を新築した際には、迷うことなく太陽光発電を導入した。初期投資額の大きさ(工事費込み304万円)には少々尻込みしたが、東京都と区から合わせて約100万円の補助金を受けられると聞いたこと、そして何より「環境に良い」と思って決断した。正確に言えば、思考停止してしまった。

-

英国はCOP26においてパリ協定の温度目標(産業革命以降の温度上昇を2℃を十分下回るレベル、できれば1.5℃を目指す)を実質的に1.5℃安定化目標に強化し、2050年全球カーボンニュートラルをデファクト・スタンダード化し

-

前回書いたように、11月25日に、政府は第7次エネルギー基本計画におけるCO2削減目標を2035年に60%減、2040年に73%減、という案を提示した(2013年比)。 この数字は、いずれも、2050年にCO2をゼロにす

-

12月6日のロイターの記事によれば、米大手投資銀行ゴールドマン・サックスは、国連主導の「Net-Zero Banking Alliance:NZBA(ネットゼロ銀行同盟)」からの離脱を発表したということだ。 米金融機関は

-

リスク情報伝達の視点から注目した事例がある。それ は「イタリアにおいて複数の地震学者が、地震に対する警告の失敗により有罪判決を受けた」との報道(2012年 10月)である。

-

かつて省エネ政策を取材したとき、経産省の担当官僚からこんなぼやきを聞いたことがある。「メディアの人は日本の政策の悪い話を伝えても、素晴らしい話を取材しない。この仕事についてから日本にある各国の大使館の経済担当者や、いろんな政府や国際機関から、毎月問い合わせの電話やメールが来るのに」。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間