スマートメーターは「光の道」と似ている ー 期待の技術をメタボにするな

(GEPR編集部より)GEPRはNPO法人国際環境経済研究所(IEEI)と提携し、相互にコンテンツを共有します。民間有志からつくる電力改革研究会のスマートメーターについてのコラムを提供します。GEPRはスマートグリッドの普及を促し、支持しています。ここに掲載するのは、すべての世帯にスマートグリッドによる高度なサービスが必要かという、懐疑的な意見です。

東京電力に寄せられたスマートメーターの仕様に関する意見がウェブ上でオープンにされている。また、この話題については、ネット上でもITに明るい有識者を中心に様々な指摘・批判がやり取りされている。そのような中の一つに、現在予定されている、電気料金決済に必要な30分ごとの電力消費量の計測だけでは、機能として不十分であり、もっと粒度の高い(例えば5分ごと)計測が必要だという批判があった。電力関係者とIT関係者の視点や動機の違いが、最も端的に現れているのが、この点だ。今回はこれについて少し考察してみたい。

粒度の高い計量は本当に必要か

まず、この30分ごとの電力消費量を計測するという仕様は、政府のスマートメーター制度検討会における検討の結果を踏まえたものである。したがって、本来、この点に関する意見は東京電力に言うより、政府に対して申し入れたほうがよい。しかし、批判者は、主に次の3点でこれでは不十分としている。

- 電力小売自由化に逆行する。この仕様では、自由化制度で求められる30分同時同量を果たせない。

- デマンドレスポンス(DR)を有効に働かせ、ピーク需要削減を図るためには不十分である。

- 「モノのインターネット」のビジネスに対応するには不十分である。

それぞれについて、以下にコメントする。

まず、1.については、電力小売自由化は世界的に見てもスマートメーターが出現する前から行われてきたので、自由化に逆行すると言える根拠は薄く、的を射た指摘とは言えないだろう。小売自由化を行う場合、一定の時間区分で電力の供給量と消費量を確定させ、差があればそれを精算する仕組みは必ず必要である。これをBalancing Mechanismという。前回説明した「リアルタイム市場」はこうした機能を果たすものとして位置づけられている。

どの程度の時間で区分するかは国によってちがっていて、15分であったり、1時間であったりするが、日本の場合は30分で、その区分で消費量が計測できれば問題ない。日本の場合でも、実際に新電力は、自分が供給する顧客について、電力会社が計測した30分ごとの実績データの提供を受けながら、需給調整を問題なく行っている。精算に用いる料金(インバランス料金)について、電源が脱落したときのペナルティが高いとか市場価格との連動性がない、といった指摘はあるが、これはメーターの仕様とは無関係である。

次に2.について、日本は、30分計量の下で、季節別時間帯別(TOU)料金を昔から行っている。一般家庭でも7%程度の普及率であり、米国におけるTOU普及率(1%)よりもはるかに高い。他方、米国ではクリティカルピーク料金(CPP)、リアルタイム料金(RTP)、ピークタイムリベート(PTR)といった新しいタイプの料金メニューが徐々に普及し始めているが、これらもすべて30分計量で問題なく導入できる。

総じて、目的がピーク需要削減だけなら、30分計量で全く問題はない。更に粒度の細かいデータが必要なケースをあえて探すと、ピーク需要削減の域を超えて、数秒〜数分オーダーの周波数の変動を、DRを活用して調整するようなケース(例えば、風力発電の変動にあわせて、電気自動車の蓄電池の充放電パターンを数分オーダーで変化させるなど)であるが、これは、欧米でも、まだ事例はごくわずかであり、少なくとも、一般家庭がこのようなDRの対象になっているような話は聞かない。将来、一般家庭の電気設備や電気自動車の蓄電池を活用して周波数制御を行うようになるとしても、全ての世帯がこれに対応できる必要があるだろうか。

最後に3.について、「モノのインターネット」のビジネスとしてよく聞かされるのは、独居老人の見守りサービス、ホームセキュリティ等である。ただ、スマートメーターの計測の粒度を上げることとの関連がよく分からない。スマートメーターはどんなに粒度を上げても所詮家全体の電力消費量を計測するだけである。例えば、独居老人の見守りサービスで必要なデータは、冷蔵庫の開け閉めの頻度とか、テレビがついている時間とか、個別の機器のデータではないのだろうか。また、仮に家全体の粒度の高い電力消費量のデータの意味があるとしても、全ての世帯がこうした計測の仕様を必要とするだろうか。

こうした必要性の有る無しの議論は、以前話題になった「光の道」構想を想起させる。

第二の「光の道」か?

電気料金決済のニーズを超えた高機能のスマートメーターを設置するかどうかの議論は、2年ほど前に論争となった「光の道」構想と論点や議論がそっくりである。「2015年までにすべての世帯でブロードバンドサービス利用を実現する」という、当時の原口総務大臣が掲げた野心的な構想である。どちらも、「ニーズがどの程度あるか不明なインフラに対する先行投資」である。

ブロードバンドも高機能スマートメーターも「便利なものであることは間違いないが、全ての世帯に普及させるべきものかどうか」という論点も共通している。光の道の議論でも、光の道を使う側は、インフラが整備されればニーズはついてくる、といった主張をし、先行投資をさせられる側は、不足しているのはインフラではなく魅力のあるコンテンツであって、コンテンツの目途がないままインフラ投資をしても非効率なだけ、といった主張をしていたように記憶している。

結局、光の道の議論は、原口大臣の交替とともに下火になり、今はほとんど聞かれない。「便利は便利だが、全ての世帯に政策的に普及させるまでのものではない」というのが、世の中の出した結論だったということかと理解している。計測粒度の高い高機能スマートメーターも今の段階では、「光の道」以上に「便利は便利だが、全ての世帯に政策的に普及させるまでのものではない」と感じられる。

高度なニーズにはBルートの活用を

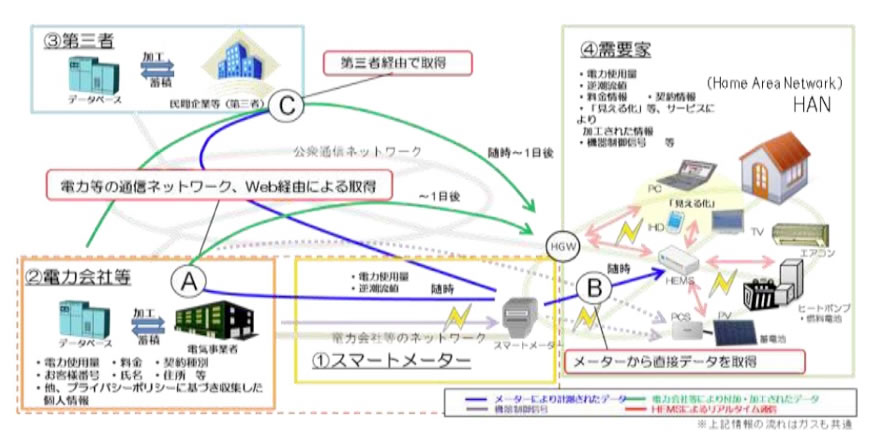

他方、スマートメーター制度検討会では、上述の周波数制御レベルの高度なDR(ダイレクトリスポンス:需給の調整機能)や「モノのインターネット」サービスのニーズなどに対応する現実的な手段として、通称Bルートと呼ばれるものを提唱している。同検討会の整理によると、メーターから電力会社のサーバーにデータを伝送するルートをAルートと呼び、メーターから屋内に設置されるHEMS(Home Energy Management System)に伝送するルートをBルートと呼ぶ。

上で紹介した周波数制御レベルの高度なDRや「モノのインターネット」サービスを期待する世帯は、Bルートの先に設置されるHEMSにその機能を持たせればよいのである。その方が、各世帯のニーズに応じてインターネットとも融合した多様なサービスが可能になるし、わが国独自の計量法に定めるメーターの全数検査や硬直的な機器取替えサイクルにとらわれることもなく、サービスの自由な拡張が容易になる。ただ、そのためには現在Bルートで提供される予定のデータも、30分毎の消費電力量となっているのは、早期に改めたほうがよいだろう。

HEMS側から要求があれば、随時、メーターが計測値を返すような仕様にするべきだ。その上で、Bルートの通信は標準化が行われたようであるから、メーター側にはBルート向けのインターフェイスだけ用意し、HEMSを活用したより高度なサービスを求める世帯は、個々のサービス事業者が指定する通信モジュールを設置すればよい。このモジュールのコストは、勿論、HEMS設置を希望する各世帯が負担する。そうすれば、受益と負担の関係も理に適ったものになる。

まずはiPhoneやiPadのようなHEMSの開発を

まとめると、政府の今の考え方は、全世帯に設置するメーターの機能は必要最低限のものに絞るとともに、より高度な機能はBルートの先のHEMSに期待するというものである。これによって、HEMSを必要としない世帯にとってはコスト最小化が、HEMSを希望する世帯にとってはサービスの拡張性・多様性が、それぞれ実現されると期待できる。高機能なスマートメーターに現段階でユニバーサルなニーズがあるとは考えにくいことを考えると、至ってリーズナブルな考え方と思う。また、スマートメーターに期待するIT関係の皆様には、画期的なサービスを実現する、誰もが購入したくなるようなHEMS、言わばiPhoneやiPadのような魅力的なHEMSを開発していただくことをまずは望みたい。

(参考)新しいタイプの電気料金メニューの説明

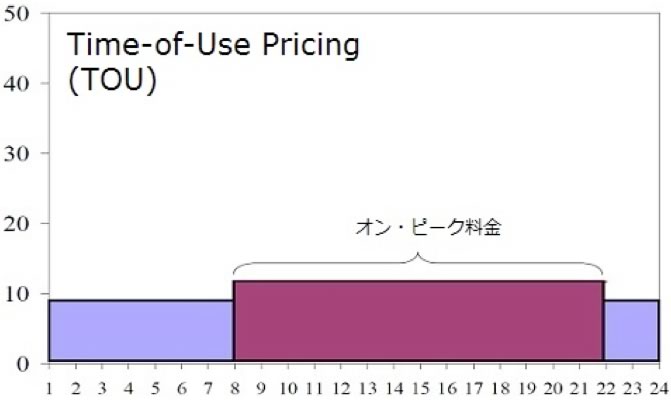

・ 季節別時間帯別料金(Time-of-Use:TOU)

➢ あらかじめ需要のピーク/オフピークに応じて、2つ以上の時間帯を設定し、ピーク時間帯には高価格、オフピーク時間帯には低価格の料金を適用するもの。

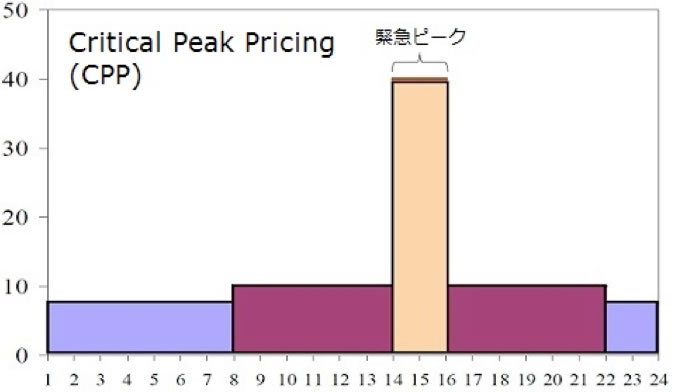

・ クリティカルピーク料金(Critical Peak Pricing:CPP)

➢ TOUの発展形。特に需給状況が厳しい年間数回から数十回のクリティカルピーク時間帯に、通常のピーク時間帯の料金よりもさらに高価格な料金を適用するもの。この料金をいつ適用するかは電力会社が需給状況を踏まえて都度判断する。

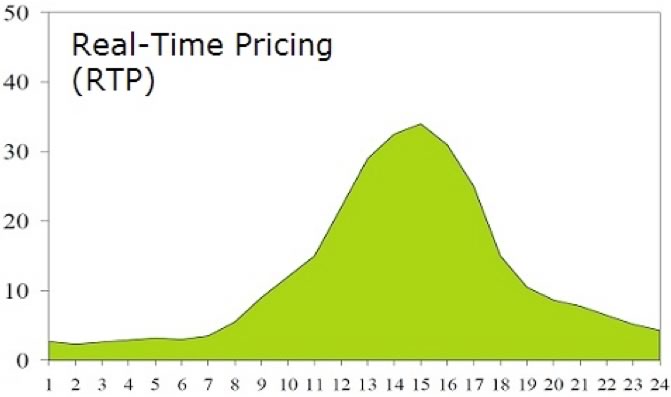

・ リアルタイム料金(Real-Time Pricing:RTP)

➢ その時々の需給状況に応じて、30分や1時間ごとに価格を変化させるもの。前日の卸電力市場の価格を適用する例が多い。

・ ピークタイムリベート(Peak Time Rebate:PTR)

➢ クリティカルピーク時間帯に、CPPとは逆に、あらかじめ定めた基準需要(ベースライン)以下に電力消費を抑制した場合にリベートを支払うもの。

(参考文献)

スマートメーター制度検討会報告書

スマートメーター研究会:東京電力発注のスマートメーター通信機能基本仕様に対する意見書(2012年4月20日)

山田肇:電力会社はスマートグリッドへの抵抗勢力

関連記事

-

3月12日、愛知県の渥美半島沖の海底で、「燃える氷」と呼ばれる「メタンハイドレート」からメタンガスを取り出すことに世界で初めて成功したことが報じられた。翌13日の朝日新聞の朝刊にも、待望の「国産燃料」に大きな期待が膨らんだとして、この国産エネルギー資源の開発技術の概要が紹介されていた。

-

エネルギー政策の見直しの機運が高まり、再生可能エネルギーへの期待が広がる。国連環境計画金融イニシアティブ(UNEP・FI)の特別顧問を務め、環境、エネルギー問題のオピニオンリーダーである末吉竹二郎氏の意見を聞いた。

-

チェルノブイリの現状は、福島の放射能問題の克服を考えなければならない私たちにとってさまざまな気づきをもたらす。石川氏は不思議がった。「東さんの語る事実がまったく日本に伝わっていない。悲惨とか危険という情報ばかり。報道に問題があるのではないか」。

-

いろいろ話題を呼んでいるGX実行会議の事務局資料は、今までのエネ庁資料とは違って、政府の戦略が明確に書かれている。 新増設の鍵は「次世代革新炉」 その目玉は、岸田首相が「検討を指示」した原発の新増設である。「新増設」とい

-

第1回「放射線の正しい知識を普及する研究会」(SAMRAI、有馬朗人大会会長)が3月24日に衆議院議員会館で行われ、傍聴する機会があった。

-

原子力の論点、使用済核燃料問題についてのコラムを紹介します。

-

1997年に開催された国連気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書は、我が国の誇る古都の名前を冠していることもあり、強い思い入れを持っている方もいるだろう。先進国に拘束力ある排出削減義務を負わせた仕組みは、温暖化対策の第一歩としては非常に大きな意義があったと言える。しかし、採択から15年が経って世界経済の牽引役は先進国から新興国に代わり、国際政治の構造も様変わりした。今後世界全体での温室効果ガス排出削減はどのような枠組を志向していくべきなのか。京都議定書第1約束期間を振り返りつつ、今後の展望を考える。

-

11月24日にCOP29が閉幕して、2035年までに、先進国は途上国への「気候資金」の提供額を年間3000億ドルまで増加させることを約束した。現在の為替レートで48兆円だ。 「気候資金」の内容は、①途上国が受ける気候災害

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間