曲解だらけの電源コスト図made byコスト等検証委員会

(GEPR編集部より)GEPRはNPO法人国際環境経済研究所(IEEI)と提携し、相互にコンテンツを共有します。

澤昭裕IEEI所長のコラムを転載します。

前回予告したように、エネルギー・環境会議コスト等検証委員会での議論の問題点を考えてみよう。

もともと低すぎるではないかとの批判が強かった原子力発電のコストを再検証しつつ、再生可能エネルギーの導入を促進するために、再生可能エネルギーのコストを低めに見積もるという政策的結論ありきで始まったのだろうと、誰しもが思う結果になっている。そういう流れの中での検討なので、結果のプレゼンの仕方や論理構成が無理を重ねたり歪曲されたものになったりしているのも、政策当局としてはしかたなかったのかもしれない。

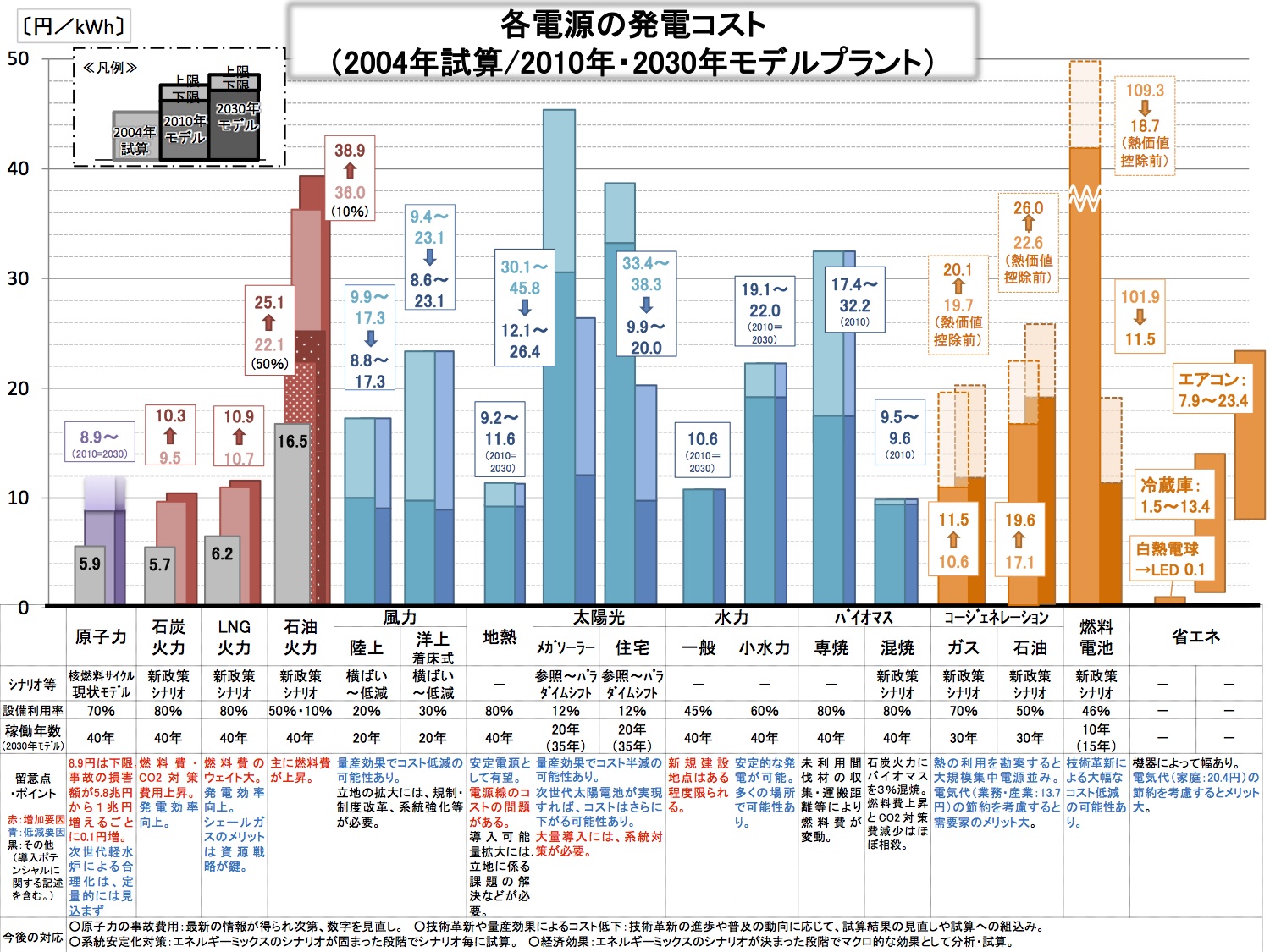

報告書の要約が図「各電源の発電コスト」に与えられている 。

内閣府国家戦略室資料

世の中にはこの図のみが一人歩きしている感があるが、同じベースで比較されているように見える数値が、実は電源ごとに違った前提が裏にあるため、報告書と切り離されてこの図だけが流布していくことは、大きな誤解を招きかねない。

例えばどのような問題点があるか、次に列挙してみよう。

1)再生可能エネルギーのコスト計算に研究開発費用を計上すべき

再生可能エネルギーには、第一次石油危機後のサンシャイン計画から始まり、過去30年にわたり国費による莫大な研究開発費用が注ぎ込まれてきている。一方で、原子力については高速増殖炉の研究開発費が計上されており、比較ベースが異なっている。

また、いわゆる「政策コスト」も同じだ。原子力については政策コストを計上しているのに新エネルギーについては計上していない。例えば、バイオマスニッポン計画では5年間で6.5兆円が使われたと言われている。このうち多くはバイオマスエネルギー利用についての予算であり、再生可能エネルギー導入推進政策の一環だったわけで、こうしたコストが除外されている理由が判然としない。(なお、同計画については、総務省の行政評価によって2011年の2月に効果がゼロだったと判断されている。)

また日本の温暖化対策予算は中央政府と自治体の合計で年間3兆円に上るが、このうち再生可能エネルギーの政策費用に当たるものを精査すべきだろう。一部委員の資料には、そうした費用計上がなされているものもあるが、最終的にどのような扱いがされたのかが明確にされなければ納得性に欠ける。

2)再生可能エネルギーの未来のコストは別図にすべき

これは、同図の基本的な問題点だが、再生可能エネルギーのコストは、将来の技術進展によるコスト低下を適宜予測して弾き出しており、現時点での試算を基礎としているその他の電源試算とはベースが異なる。

それが、同一の図に十分な注意書きがなく、同列に記載されていることは、意図的な誤解を導こうとする目的としか思えない。必要であれば、別の図でプレゼンテーションを行うべきだろう。

3)石油火力の利用率は80%で評価すべき

石油火力の利用率は10%や50%で評価されている。しかしこれは、需給に合わせた系統運用で電源の使用順が決まり、その結果石油火力の利用率が抑えられているだけなのだから、他の火力と計算ベースを同じにすべきだ。太陽光発電は自然の制約ゆえに利用率が約10%になるのに対し、石油火力の利用率10%というのでは、意味が全く違う。このまとめの図は再生可能エネルギーのほうが石油火力よりコストが低くなるように見えるが、上記の理由で、これは明らかな誤りである。

続きはまた次回に。

関連記事

-

今回は、最近日本語では滅多にお目にかからない、エネルギー問題を真正面から直視した論文を紹介する。 原題は「燃焼やエンジン燃焼の研究は終わりなのか?終わらせるべきなのか?」、著者はGautam Kalghatgi博士、英国

-

日本のすべての原発は現在、法的根拠なしに止まっている。それを確認するために、原子力規制委員会・規制庁への書面取材を行ったが、不思議でいいかげんな解答をしてきた。それを紹介する。

-

「電力システム改革」とはあまり聞きなれない専門用語のように思われるかもしれません。 これは、電力の完全な自由化に向けて政府とりわけ経済産業省が改革の舵取りをしています。2015年から2020年にかけて3ステップで実施され

-

はじめに:現場で感じる違和感 エンジニアとして、斜面に無造作に並べられたソーラーパネルや、環境影響が検討されていないと思われる設置例に接し――これは「技術的問題」を超えた重大事案ではないか、との直感を持っている。しかし、

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPRはサイトを更新しました。 今週のアップデート 1)英国のEU離脱、エネルギー・気候変動対策にどのような影響を与えるのか 英国のEU離脱について、さまざまな問

-

「いまや太陽光発電や風力発電が一番安い」というフェイクニュースがよく流れている。だが実際のところ、風力発電を大量に導入しているイギリスでは電気代の上昇が止まらない。 英国のシンクタンクGWPFの報告によると、イギリスの再

-

脇山町長が示していたあるサイン 5月10日、佐賀県玄海町の脇山伸太郎町長は、高レベル放射性廃棄物(いわゆる核のごみ)の処分に関する文献調査を受け入れると発表した。苦渋の決断だったという。 これに先立つこと議会の請願採択を

-

テスラが新車を発表し、電気自動車(EV)が関心を集めている。フランスのマクロン大統領は「2040年までにガソリン・ディーゼル車の販売を停止する」という目標を発表した。つまり自動車はEVとハイブリッド車に限るということだが

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間