放射能対策、情報の公開と農作物の生産過程での処置が重要 — 書籍「スウェーデンは放射能汚染からどう社会を守っているのか」から

放射能汚染対策、スウェーデンの経験から教訓を学ぶ

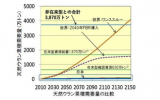

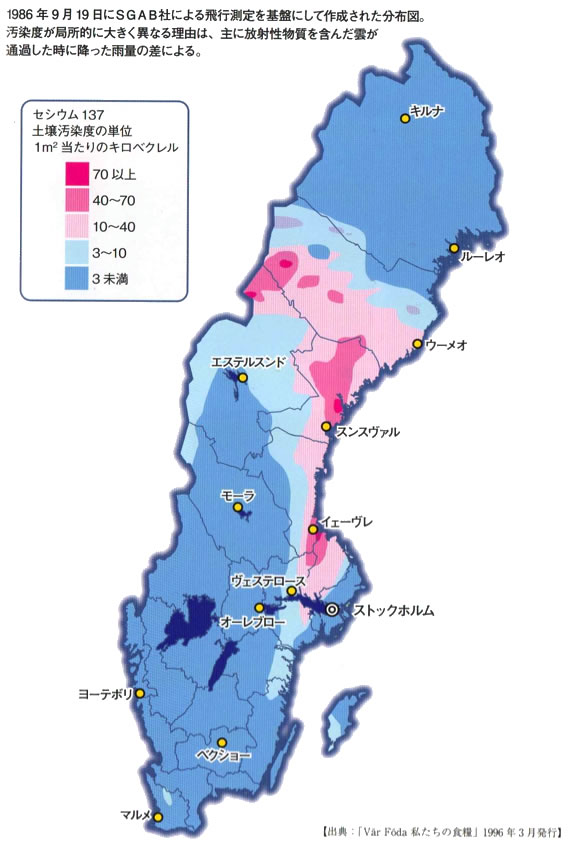

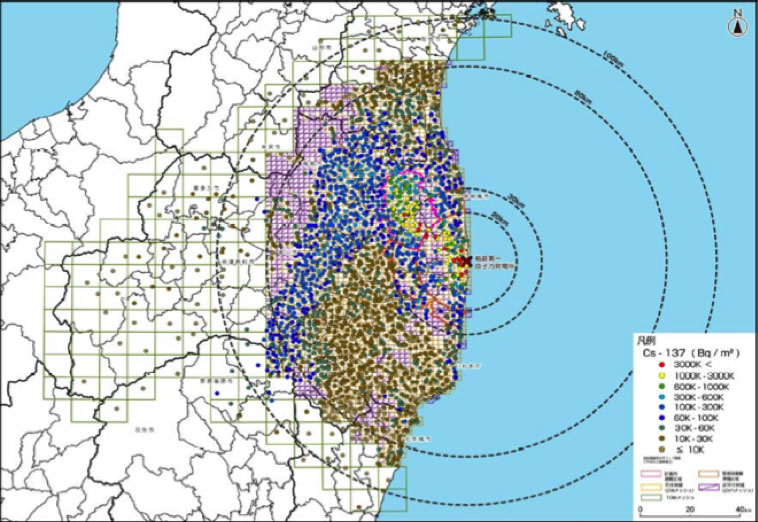

チェルノブイリ原発事故によって放射性物質が北半球に拡散し、北欧のスウェーデンにもそれらが降下して放射能汚染が発生した。同国の土壌の事故直後の汚染状況の推計では、一番汚染された地域で1平方メートル当たり40−70キロベクレル程度の汚染だった。福島第一原発事故では、福島県の中通り、浜通り地区では、同程度の汚染の場所が多かった(図表2)。

(図表1)スウェーデンにおけるチェルノブイリ原発事故由来のセシウム137の土壌汚染の推計値

(「スウェーデンは放射能汚染からどう社会を守っているのか」資料)

(図表2)日本における福島第一原発事故由来のセシウム137の土壌汚染の推計値

(文部科学省資料)

スウェーデンも事故発生直後の1年は、日本と同じように放射能をめぐる社会混乱が起こった。人々に不安が広がり、政府の対策も遅れた。それに対する反省から、政府と民間で適切な対策を考える調査と研究が行われた。

その一つが、同国の防衛研究所、農業庁、スウェーデン農業大学、食品庁、放射線安全庁が1997年から2000年までに行った合同プロジェクト「どのように放射能汚染から食料を守るか」だ。その報告書を、合同出版が今年2月に「スウェーデンは放射能汚染からどう社会を守っているのか」というタイトルの書籍にして発売した。福島原発事故に直面した日本に参考になる点が多いために、それを紹介する。

報告書からの教訓1−情報と検査方法

この本は4章、邦訳で172ページになる。構成は以下の通りだ。

「1章:チェルノブイリ原発事故からの警鐘」では、この事故直後のスウェーデンの状況と、そこから得た教訓が示されている。

「チェルノブイリ原発事故によって被災した直後のスウェーデンにおける行政当局の対応は、『情報をめぐる大混乱』として後々まで揶揄されるものでした」と振り返る。そして、迅速な汚染マップの公表、正確な情報を繰り返し提供する必要があると指摘した。

印象的なのは、情報公開をめぐる日本の失敗と同じことがスウェーデンでも起こり、教訓として「してはいけないこと」が導かれていることだ。

「行政当局は、ときに、国民に不安をあたえることを危惧して、情報発信を躊躇する場合があります。しかし、各種の研究報告によれば、通常、情報発信によってパニックの発生を恐れる根拠は無く、むしろ、多くの場合、十分に情報が得られないことが大きな不安を呼び起こすのです。とりわけ、情報の意図的な隠蔽は、行政当局に対する信頼を致命的に低下させかねません」

「行政当局が十分な理由を説明することなく新しい通達を出したり、基準値を変更したりすれば、人々は混乱してしまいます」

また事前の備え、事故直後の汚染マップの迅速な作成、農業と畜産業の長期的な対策が必要とも述べている。

「2章 放射線と放射性下降物」では健康への説明、さらに同国での2000年時点での検査体制の説明が行われている。放射性物質の解説は分かりやすく詳細だ。

また同国の2000年時点の食品検査体制も紹介されている。牧草、葉物野菜、肉などの農作物で、サンプリング検査しか行われない。全量検査などは費用がかかり、それに見合った効果がないと判断されているためという。日本では現在、米などの農作物について、特定地域の全量検査をするかについて、議論になっている。スウェーデンのように、「サンプリング検査しかしない」という判断もあり得るだろう。

また報告書発表時点(2000年)時点での、同国での放射能による健康被害はこの報告書の中には記述されていない。

報告書からの教訓2−社会への悪影響の広がり、内部被曝の削減方法

「3章 放射性降下物の影響」では、農作物への影響が記述されている。放射性物質にある地域の土壌や水が汚染された場合に、食物連鎖によって、どのように地域で作られた食物に汚染が広がるかについて、説明している。どのような影響があるかを算出する「移行係数」という推定する考え方も紹介している。

こうした配慮によって、農業においては農作物の生産段階で対応し、食品が放射能に汚染されないようにすることを勧めている。

またチェルノブイリ事故によって、心理的・社会的影響、労働環境への影響、経済的問題が、スウェーデンで複雑な形で発生したことも指摘している。

「4章 食品からの内部被ばくを防ぐ有効な対策」ではスウェーデンにおける食品安全基準、また家庭の食生活で、避ける方法を紹介している。

同国ではそれまで1ミリシーベルト(mSv)の平常時の放射線量の防護基準を採用していたが、事故後の86年に1年間は5ミリシーベルト(mSv)の被曝も容認した。その基準に合わせて、セシウム137の食品基準値を300ベクレル・キログラム(BQ/KG)、同国人があまり食べない食品、例えばトナカイの肉などは、1500BQ/KGと定めた。しかし、この基準の緩和に対して市民の抗議が広がり、政府は情報提供を繰り返すことになった。

ただし同国政府の調査によれば事故直後の86年、市販食品による内部被曝は年間換算で0.1〜0.2mSvでしかなかったという。狩りや、野いちご摘みをする人、さらに狩りによるトナカイ肉を多く食べる北方民族のサーメ人には、そうした食品をなるべく食べないように政府が勧告した。

スウェーデンの動きに似た状況が日本では起こっている。日本では福島原発事故直後に年間被曝基準を1mSvから20mSvに引き上げた。これによって市民の不安が広がった。4月からは現在500BQ/KG の食品安全基準を100BQ/KGと、厳しい安全基準にする予定だ。ちなみに、日本では食品に置ける内部被曝は福島産の市販の食品を食べても、0.1mSv程度と推定されている。(内閣府の昨年8月調査)

そして同報告書は以下のポイントを一般原則としてまとめている

「現行法や国際的な取り決めに反した対策は行わない」

「急性の深刻な健康被害を防ぐために、あらゆる努力を行う」

「対策は正当性のあるものでなければならない」

「講じる対策は、なるべく良い効果をもたらすように最適化する」

「対策の柔軟性が制約されたり、今後の行動が制約されることはできるだけ避けるべき」

「経済的に費用が高くなりすぎない限り、農作物・畜産物は生産段階で汚染対策を行う」

「一般的に大規模な投資の必要がない汚染対策を実行すべき」

日本に必要なこと−情報の公開、コストと効果の確認

この本は、被曝量を減らそうとする人、そして農業に関わる人には作物の汚染を減らす手引書として役立つだろう。またスウェーデンの経験は、日本が現在、放射能対策で経験している状況とよく似ており、参考になる点が数多くある。

ただしこの報告書は2000年までの知見を集めたものだ。最近の医学的知見、疫学的知見、チェルノブイリの調査報告などによって、「低線量被曝(100mSv以下)では健康被害の可能性がほとんどない」という科学的な認識が定着しつつある。この事実は紹介されず、また取り入れた政策も行われていないことは、同書を読む際に念頭におかなければならない。

この本は政府報告書であるためであろうか、同国の政策において、負担と対策が効果に見合ったかという批判的な評価は掲載されていない。しかし放射能汚染対策で、コストと効果の均衡を取ることが難しいことを示している。

またコミュニケーションの難しさも指摘している。スウェーデンの対策は、チェルノブイリ事故が東西冷戦下に起こった状況を反映して、核戦争に備えた軍の関与が大きく、事前の準備も行政・軍にあった。しかし一般の人に放射能の知識、準備がなく、不安のために市民の情報要求は「底なし」(1章)であり、「解釈が多様になり混乱した」(同)という。

こうした他国の例を参考に、日本は政策をつくるべきであろう。日本における今の放射線量に対する規制が、コストに見合うものになっているかを見極める必要がある。日本では健康被害の可能性がほとんどないにも関わらず、福島県民11万人の自主避難は続いている。さらに食品安全規制も、チェルノブイリで健康被害の観察されなかったスウェーデンの基準よりも厳しい内容で設定されている。これによって東北の農業が悪影響を受ける可能性がある。

さらに日本では中央政府、地方自治体の広報を強化する必要もある。今でも、放射能をめぐる健康被害デマが一部の人々によって流布し続け、社会に不安が残っている。これは政府の事故前、そして事故直後の情報発信が失敗したためだ。「原発は安全」と繰り返し、事故時点の広報を想定しなかった。日本の学会、医学会、自衛隊などの専門家の知識の活用も乏しかった。

政府への信頼が崩壊したにもかかわらず、さらに発表が二転三転、丁寧な説明もしていないため、市民の不信を強めた。スウェーデンの失敗を調べた上で、コミュニケーションを再構築する必要があるはずだ。

関連記事

-

2016年2月23日放送。出演は西本由美子さん(NPOハッピーロードネット理事長)、澤田哲生さん(東京工業大学助教)、司会はアゴラ・GEPR編集者でジャーナリストの石井孝明さん。福島の現地で何が起こっているのか。

-

元静岡大学工学部化学バイオ工学科 松田 智 最近流れたニュース「MITが核融合発電所に必要となる「超伝導電磁石の磁場強度」で世界記録を更新したと報告」を読んで、核融合の実現が近いと思った方も多いかと思うが、どっこい、そん

-

国際環境経済研究所(IEEI)版 衝撃的な離脱派の勝利 6月24日、英国のEU残留の是非を問う国民投票において、事前の予想を覆す「離脱」との結果が出た。これが英国自身のみならず、EU、世界に大きな衝撃を与え

-

高速増殖炉「もんじゅ」の廃炉決定を受けて、7日に政府の「高速炉開発会議」の初会合が開かれた。議長の世耕弘成経済産業相は冒頭で「高速炉の開発は必要不可欠だ」と述べた。これは高速増殖炉(FBR)に限らず広く高速炉(FR)を開

-

「脱炭素社会」形成の難問 アポリアとは、複数の理論や議論のうちどれが正しいのかについて合意ができない状態を表わすギリシャ語であるが、英語(aporia)でもフランス語(aporie)でも使われている。ともに「行き詰り」と

-

東洋経済オンラインに掲載された細野豪志氏の「電力危機に陥る日本「原発再稼働」の議論が必要だ」という記事は正論だが、肝心のところで間違っている。彼はこう書く。 原発の再稼働の是非を判断する権限は原子力規制委員会にある。原子

-

はじめに:なぜ気候モデルを問い直すのか? 地球温暖化対策の多くは、「将来の地球がどれほど気温上昇するか」というシミュレーションに依存している。その根拠となるのが、IPCCなどが採用する「気候モデル(GCM=General

-

はじめに 気候変動への対策として「脱炭素化」が世界的な課題となる中、化石燃料に依存しない新たなエネルギー源として注目されているのがe-fuel(合成燃料)である。自動車産業における脱炭素化の切り札として各国が政策的な後押

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間