頭上の太陽光パネルに思う — いじらしさと気まぐれにどのように向き合うべきか

私は太陽光発電が好きだ。

もともと自然が大好きであり、昨年末まで勤めた東京電力でも長く尾瀬の保護活動に取り組んでいたこともあるだろう。太陽の恵みでエネルギーをまかなうことに憧れを持っていた。いわゆる「太陽信仰」だ。

そのため、一昨年自宅を新築した際には、迷うことなく太陽光発電を導入した。初期投資額の大きさ(工事費込み304万円)には少々尻込みしたが、東京都と区から合わせて約100万円の補助金を受けられると聞いたこと、そして何より「環境に良い」と思って決断した。正確に言えば、思考停止してしまった。

しかし、実際に設置してわかったのは、太陽光発電は、少なくとも現在の技術では「自立した発電手段ではない」ということだ。

理由の一つは、その気まぐれな働きぶりだ。

勤務時間ともいえる稼動の時間帯は「9-5時」だ。しかも二日酔いのサラリーマンよろしく、朝はボチボチの様子見運転、おやつの時間を過ぎればそわそわと帰り支度を始めるといった風で、まじめに働いているのは正午を挟む数時間のみである。雲が出れば不機嫌になり、雨が降ったら当然のごとく全く働こうとしない。太陽光発電は小型とはいえ立派な一つの発電所なのにである。

日本における太陽光発電の平均稼働率が約12%程度しかないという知識は持っていたが、太陽を燦々と浴びた黒いパネルが電気を生み出すイメージばかりが頭に浮かび、実感できていなかったのだ。

二つ目の理由は、頼りにしたい時に頼りにできない点だ。

太陽光発電に最も頼りたいのは、電力会社からの電力供給が途絶したときである。しかしその場合、太陽光発電も自動的に運転を停止してしまうのだ。

我が家の太陽光発電の取扱説明書の文言を引用する。

<重要>

パワーコンディショナーから供給される電力は、日射量により出力が変動するため不安定な電力となります。よって、電力供給の変動により、損傷する恐れのある機器や使用上問題がある機器(バッテリーのないPC・メモリー機能のある機器等)への接続はしないようにしてください。

<警告:特に生命に関わる機器への接続は、厳禁とします。>

手動で自立運転に切り替え、パワーコンディショナーに一つだけあるコンセントに接続すれば、多少の電気を使うことはできる。ただし、最大15A(アンペア)まで、しかも出力が不安定なので、使える電化製品は限定される。ありていに言えば、ほとんど使えない、ということだ。「私は自立できません」という電源なのだ。

結局のところ、太陽光発電は、時間帯や気象条件に関わらず電力を安定供給できる他の大規模電源か、大型蓄電池などのバックアップ電源がなければ、活用できない発電手段なのだ。これでは、燃料費の節減はできても、発電設備の削減はできない。二重の設備投資が必要となる。

さらに、太陽光発電は周波数や電圧が不安定であるため、大量に導入しようとする場合には「系統安定化対策」が必要となる。これは発電と送電、使用量を調整するもので、現在の技術では電気は大量に貯めることができないので、気まぐれに電気をつくる太陽光が増えると、その対策は非常に難しくなる。

導入量と対策の種類によってコストは大きく異なるが、少なく見積もっても全国で1兆円をゆうに上回る費用がかかると考えられている。2010年年3月の経済産業省・次世代送配電ネットワーク研究会によると、太陽光発電を2800万kW導入した場合、最も安価な対策でも1兆3600億円の系統安定化対策費が必要という試算がなされている。

こうして見ると、わが国における太陽光を含む新エネルギー(水力のぞく)の導入量が全発電電力量比で1.2%程度(2010年度)にとどまっているのは、政策的な支援が不足しているからというよりも、その技術の本質的な問題によるものと考えるのが妥当ではないだろうか。

それでも、私は太陽光発電が好きだ。

太陽が顔を出すと張り切って発電を始める姿はいじらしいし、毎日発電モニターをチェックするのも楽しい。節電のモチベーションを高めてくれたことにも感謝している。

しかし、政府が固定価格全量買取制度を今年7月から導入するなどして、「今の技術レベルの」太陽光発電を普及させようとしていることには反対せざるを得ない。

なにしろ我が家では、風来坊の象徴である寅さんをもじって「寅ちゃん」という愛称を献上しているくらい、頭上の太陽光パネルは、あまりに気分屋なのだから。

竹内 純子(たけうち・すみこ)

関連記事

-

AIナノボット 近年のAIの発展は著しい。そのエポックとしては、2019年にニューラルネットワークを多層化することによって、AIの核心とも言える深層学習(deep learning)を飛躍的に発展させたジェフリー・ヒント

-

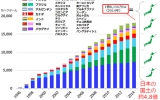

遺伝子組換え農作物が実用化されて20年以上が経過した。1996年より除草剤耐性ダイズや害虫抵抗性トウモロコシなどの商業栽培が開始され、2014年には世界の1億8150万ヘクタール(日本の国土の4.8倍)で遺伝子組換え農作物が栽培されている。

-

10月21日(月)、全学自由研究ゼミナール「再生可能エネルギー実践講座」3回目の講義のテーマは、地熱発電です。地熱は季節や天候に関係なく安定した自然エネルギーで、日本は活火山数119個を有し、地熱資源量は2347万kWと米国、インドネシアに次ぐ世界第3位の地熱資源大国です。

-

国土交通省の資料「河川砂防技術基準 調査編」を見ていたら印象的な図があった。東京の毎年の1日の降水量の最大値だ。 ダントツに多いのが1958年。狩野川台風によるものだ。気象庁ホームページを見ると372ミリとなっている。図

-

「ブラックアウト・ニュース」はドイツの匿名の技術者たちがドイツの脱炭素政策である「エネルギーヴェンデ(転換)」を経済自滅的であるとして批判しているニュースレター(ドイツ語、一部英語、無料)だ。 そのブラックアウト・ニュー

-

脱原発が叫ばれます。福島の原発事故を受けて、原子力発電を新しいエネルギー源に転換することについて、大半の日本国民は同意しています。しかし、その実現可能な道のりを考え、具体的な行動に移さなければ、机上の空論になります。東北芸術工科大学教授で建築家の竹内昌義さんに、「エコハウスの広がりが「脱原発」への第一歩」を寄稿いただきました。竹内さんは、日本では家の断熱効率をこれまで深く考えてこなかったと指摘しています。ヨーロッパ並みの効率を使うことで、エネルギーをより少なく使う社会に変える必要があると、主張しています。

-

以前、世界全体で死亡数が劇的に減少した、という話を書いた。今回は、1つ具体的な例を見てみよう。 2022年で世界でよく報道された災害の一つに、バングラデシュでの洪水があった。 Sky Newは「専門家によると、気候変動が

-

電気自動車(EV)には陰に陽に様々な補助金が付けられている。それを合計すると幾らになるか。米国で試算が公表されたので紹介しよう(論文、解説記事) 2021年に販売されたEVを10年使うと、その間に支給される実質的な補助金

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間