原子力発電のリスクと経済性の再検討

2011年3月11日に起こった東京電力福島第一原子力発電所の事故は、2万人近い死者・行方不明を出した東日本大震災と同時に起こったため、非常に大きな事故という印象を与えているが、放射能による死者は1人も出ていない。原発の地下室で津波によって作業員2人が死亡したが、致死量の放射線を浴びた人はいない。それなのに原発事故がこれほど大きな問題になり、東電の経営が破綻するとみられているのはなぜだろうか。

これには政府の初動の対応のまずさ、健康被害についての情報の不足など、さまざまな原因が複合しているが、根本的な問題は放射線の被曝限度が50年以上前から基本的に変化していないためと考えられる。冷戦時代には放射能のリスクは主として核兵器によるものだったため、戦争への恐怖が核エネルギーへの恐怖を高め、その評価を政治的にゆがめてきた。冷戦後も、核兵器反対運動が原発反対運動に横滑りしたため、原発はつねに政治的な論争のテーマになってきた。

このためエネルギー問題の専門家でも福島事故を「地球規模の大災害」と考え、「原発が多少安くても巨大なリスクに見合わない」と考える傾向があるが、瞬時に数十万人が死亡する原子爆弾とは異なり、原発事故の被害は計算上の数字である。その計算はIAEA(国際原子力機関)によって定められた放射線被曝限度にもとづいているが、この規制は近年の放射線医学の発達で見直しを迫られている。原発事故の損害は兆円単位なので、線量基準の見直しは大きな社会的インパクトをもたらす。

本稿では今回の事故のリスクを既存の資料で概観して、原子力の安全基準をめぐる科学的事実と一般のイメージの大きなギャップの原因を明らかにし、それを正確に評価するとエネルギー政策にどのような変化があるかを考える。私は原子力工学についても放射線医学についても専門家ではないが、この問題については専門が細分化されて全体を見る議論ができないきらいがあるため、本稿では既存のデータをもとにしてごく大ざっぱに原子力のリスクと経済性についての評価を再検討し、今後の研究の素材を提供したい。

1.福島第一原発事故の概観

まず簡単に事故の概要をみておこう。福島第一原発は、3月11日の東日本大震災で緊急停止し、ECCS(緊急炉心冷却装置)が作動したが、予備電源が津波で作動しなくなったため冷却水が循環しなくなって炉内の温度が上がり、水蒸気が発生した。これによって圧力容器や格納容器が破壊されるのを防ぐため、炉内の水蒸気を逃がしたところ、12日に水素爆発を起こして原子炉建屋が吹き飛ばされ、大量の放射性物質が外気に放出された。

後からわかったことだが、このとき燃料棒はすべて溶けて圧力容器の下に落ち、その温度は2800℃に達していた。これは圧力容器の融点1500℃を超えているので、圧力容器も一部、溶けていたと推定され、圧力容器の破壊という最悪の事態も起こりうる状況だったが、幸い圧力容器と格納容器は一部が破損した程度ですんだ。

しかし大気中には大量の放射性物質が放出され、その量は原子力安全委員会の推計によれば63万TBqである。IAEAの依拠しているINES(国際原子力事象尺度)によれば、レベル7とは「沃素131で数万Bq以上の放射性物質を大気中に放出するのに等しい放出量をもたらす事故」だから、福島事故はチェルノブイリと同じレベル7に相当する。これをもって「チェルノブイリと並ぶ史上最悪の事故」とする向きもあるが、原子炉が完全に破壊されて消防士などに死者が出たチェルノブイリに対して、福島第一では死者は今後とも出ないと推定されている。これを同列に並べるのはミスリーディングであり、INES基準そのものの見直しが必要だという専門家が多い。

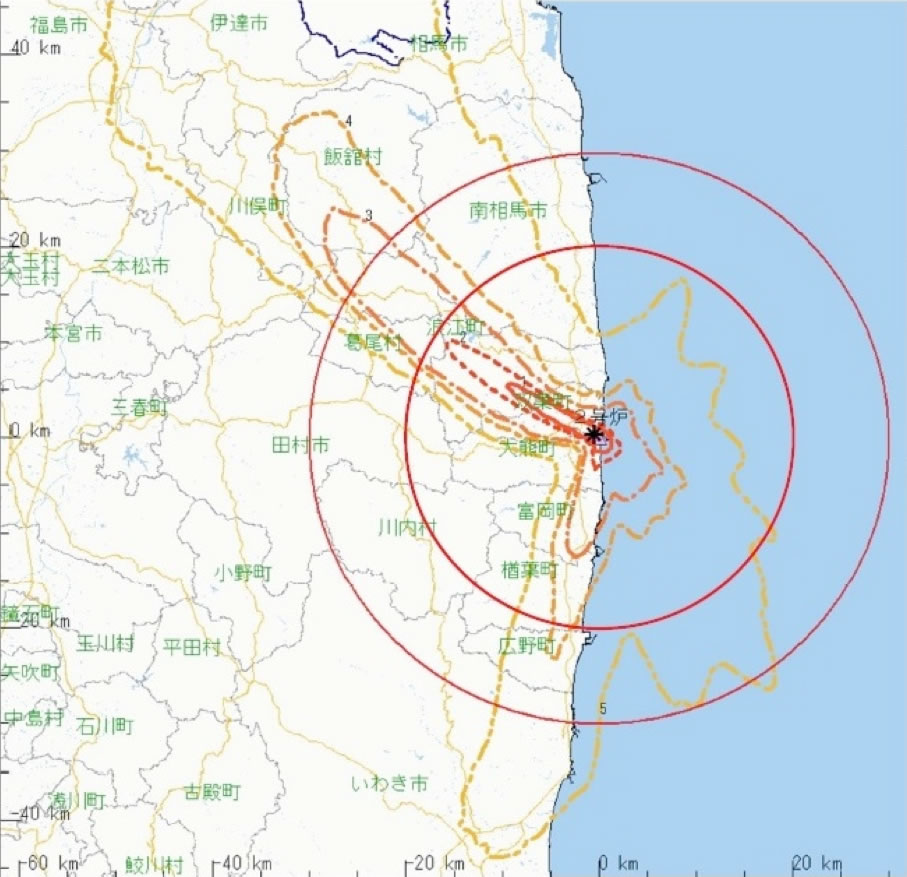

福島事故の規模は放射性物質の総量を基準にすると大きいが、その周辺の放射線量でみると、それほど高い線量は観測されていない。図表1のように文部科学省の緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)を使った計測(事故直後の3月12日から4月24日までの積算値)でも、実効線量がIAEAの線量基準の上限である100mSvを超えたのは発電所の半径10km以内の北西方向の山間部だけである(文部科学省 2011)。

【凡例】

【凡例】実効線量等値線 (mSv)

| 1 | = | 100 | ||

| 2 | = | 50 | ||

| 3 | = | 10 | ← 屋内退避レベル | |

| 4 | = | 5 | ||

| 5 | = | 1 |

しかし政府の混乱した対応が、パニックを引き起こした。事故発生直後の3月11日、政府は発電所の周辺3km以内の住民に「避難指示」を出し、3~10km圏内には「屋内避難指示」を出した。避難指示は翌12日には10km圏内に拡大され、さらに20km圏内に拡大された。3月15日には20~30km圏内の住民に屋内避難指示が出された。しかしなぜこのような避難指示が出たのかについての根拠が示されなかったため、放射性物質がどこまで拡大したのかがわからず、「死の灰が首都圏まで飛んでくる」といったデマが乱れ飛び、在京の外国公館の中には職員に首都圏を離れるよう指示したところもあった。

このように混乱した一つの原因は、原子力安全委員会の基準とするIAEAの被曝線量限度に幅があり、解釈の余地が大きいためである。その根拠となるのは、国際放射線防護委員会(ICRP)の勧告である。2007年の第103号勧告では、作業員以外の公衆被曝の実効線量の年間限度を次のように定めている。

- 平時:1mSv

- 緊急時被曝状況:20~100mSv

- 現存被曝状況:1~20mSv

ここで平時というのは事故の起こっていないときの放射線施設などを管理する基準で、緊急時被曝状況は「被曝低減についての対策が崩壊している状況」で、原発事故の直後などの状況に相当する。現存被曝状況は事故後の線量限度で、これが現在の被災地に適用される基準である。農産物の出荷制限などもこれをもとにして行なわれ、野菜の場合はセシウム137の暫定基準値が500Bq/kgといったきびしい基準で規制が行なわれたが、この根拠となっているICRP勧告には科学的に疑問が多い。

2.ICRP勧告とLNT仮説

IAEAの1mSv/年(平時)という基準は1990年のICRP第60号勧告にもとづいているが、これは世界の自然放射線量の平均2.4mSv/年、日本の平均1.5mSvも下回る。特に問題なのは、疫学的な証拠のない100mSv/以下について線形閾値なし(Linear No Threshold)仮説を採用し、どんな微量な放射線も危険だという立場を取ってきたことである。

ICRPがLNT仮説を採用した1958年には、遺伝子の機能はよくわかっていなかったが、その後の研究でDNAは強力な自動修復機能をもつことがわかった。生物が38億年の歴史の中で強い放射線を浴びて進化してきたことから考えても、微量の放射線でDNAが致命的に破壊されるような個体が生存していることは考えにくい。にもかかわらず、ICRPはこの基準を見直さないばかりか、基準線量を5mSvから1mSvに下げた。

無害だという証拠のない微量放射線については慎重な立場を取らざるをえないという行政の立場は理解できるが、今回の事故のようにICRP勧告を適用すると莫大なコストが発生する場合は、費用対効果がきびしく問われなければならない。低線量被曝については多くの研究があるが、たとえば最近の代表的なサーベイ(Tubiana et al. 2009)では「人間では、100mSv以下の瞬時の放射線被曝あるいは500mSv以下の持続的な被曝による発癌効果の証拠はない」と結論し、LNT仮説を次のように強く批判している。

すべてのデータは、発癌性に実質的な閾値があることを示している。この概念は、閾値以下では発癌リスクは存在するとしてもきわめてわずかであり、治療するほどの重要性がないことを意味している。医療用のX線検査(たとえばCT)による発癌性への恐れは広く見られるが、正しくない。論争の余地のある仮説によって恐怖をあおることは倫理的に許されない。

この論文でサーベイしている167本の論文のうち、LNT仮説を明確に肯定しているのは、全米研究審議会のBEIR(Biological Effects of Ionizing Radiation) VII報告書(BEIR 2006)とICRPの第99号勧告(2006)だけである。BEIR報告書は「LNT仮説は低線量の電離放射線の被曝とそれによって引き起こされる固形癌の発生についての関係についてのもっとも妥当な記述を提供している」(p.6)と結論しているが、Tubianaなども指摘するように、これは疑問である[1]。特にそれが主要な根拠とする広島・長崎の被爆者のデータについては詳細な追跡調査があるが、200mSv以下の被曝によって統計的に有意な発癌率の上昇は見られない。半世紀にわたって被爆者の調査を行なった近藤宗平は、50年以上前にICRPが科学者の反対を押し切って採用したLNT仮説がいまだに変更されないことを「20世紀最大の科学的スキャンダル」と批判している(近藤 1998:77)。

もちろんこれまでに100mSv以下の被曝で発癌率が上がった証拠がないからといって、そのリスクがゼロだとは断定できないが、国立がん研究センターにも「100~200mSvの発癌リスクは1.08倍であり、野菜不足(1.06)、受動喫煙(1.02~1.03)と同程度である」としている(箱崎他 2011:79)。医学的な観点からは放射線の発癌性を特別扱いする理由もなく、喫煙など他の発癌要因とも対称的な扱いが求められよう。

逆にいうと科学者の圧倒的多数の意見を採用すれば、今回の事故による避難の大部分も必要なく、農産物の廃棄や除染もほとんど必要ない。図表1からも明らかなように、100mSv相当を超える放射性物質を浴びた(あるいは今後浴びる)地域は発電所のごく近くに限られるからである。

3.原発事故のリスク評価

史上最悪の原発事故であるチェルノブイリ事故についても、その健康への影響の評価はさまざまである。2003~5年に行なわれた国連の研究機関による共同研究「チェルノブイリの遺産」によれば、事故の消火などにあたって高い放射線を浴びた134人の作業員のうち、47人が急性放射線障害で死亡し、それ以外の放射線による死者の増加は4000人程度(うち作業員2200人)と推定している。また沃素131を含んだ牛乳を飲んだ約4000人の子供が甲状腺癌にかかったが、その治癒率は99%以上である(IAEA 2005)。

これに対して2008年の国連科学委員会(UNSCEAR)の報告書は、チェルノブイリ事故の作業に従事した53万人の作業員などの追跡調査の結果として「今までに放射線に由来するとみられる長期的な発癌率の増加はみられない」としている。この調査によれば、チェルノブイリ事故による死者は、47人の作業員と甲状腺癌による15人の合計62人がすべてということになる(UNSCEAR 2008)。

ただ多くの報告で一致しているのは、事故の被害よりも放射線の恐怖によるストレスのほうがはるかに大きな影響を与えたということである。35万人が避難を命じられ、20万人が家を失い、1250人が自殺し、10~20万人が妊娠中絶した。彼らは精神的に深いトラウマを負い、多くの人々に精神疾患が発生した。このように放射線による被害よりも、必要以上の避難や強制退去によって家や職を失うダメージのほうが大きい。

チェルノブイリ事故は、原子力発電の50年あまりの歴史の中で唯一の苛酷事故(5人以上が死亡する事故)である。OECDによれば、ほぼ同じ期間(1969~2000)に世界では、石油と石炭の採掘事故などで、それぞれ約2万人が死亡している(図表2)。特に炭鉱事故では、中国だけで(公式統計には出ていないが)年間1万人以上が死亡していると推定されている。水力発電は、中国の板橋・石漫灘ダム事故(1975年)だけで約3万人の死者が出た。他方、OECD諸国では原子力による苛酷事故は1件も起こっていない。世界全体をみても、発電量あたりの死亡率は(チェルノブイリの直接死者だけを数えると)原子力がもっとも低い(OECD 2010)。

| エネルギー | OECD | 非OECD | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 事故件数 | 死者数 | 死者/GW年 | 事故件数 | 死者数 | 死者/GW年 | |

| 石炭 | 75 | 2259 | 0.157 | 1044 | 18017 | 0.579 |

| 石油 | 165 | 3713 | 0.132 | 232 | 16505 | 0.897 |

| 天然ガス | 90 | 1043 | 0.065 | 45 | 1000 | 0.111 |

| LPG | 59 | 1905 | 1.957 | 46 | 2016 | 14.896 |

| 水力 | 1 | 14 | 0.003 | 10 | 29924 | 10.285 |

| 原子力 | 0 | 0 | – | 1 | 31 | 0.048 |

| 合計 | 390 | 8934 | 1480 | 72324 | ||

これに加えて、火力発電の大気汚染による呼吸器系疾患で、世界で1年間に数十万人が死亡していると推定され、化石燃料の環境への負荷は原子力よりはるかに大きい。このような機会費用を考えた場合、原子力のリスクが火力より大きいかどうかは自明ではない。福島第一のような40年前の旧式の原子炉の近くで1000年に1度の巨大地震が起こり、予備電源まですべて止まるという不幸なめぐり合わせがもう一度あるとは考えにくいが、それでも死者がゼロだったということは、OECD諸国で見通せる将来に死亡事故が起こる確率はきわめて低いと考えられる。

福島事故で数兆円の賠償が取り沙汰されていることをもって「原発のコストは巨額だ」という向きもあるが、1人も死亡していない事故で数兆円の賠償というのは、過去の災害や事故に比べても過大である。原子力損害賠償法で想定している最悪の事故は数万人が死亡するような事故で、今回のように財産の損害だけで東電の経営が破綻するのはおかしい。

内閣府の「東京電力に関する経営・財務調査委員会」(以下、東電調査委員会)の推定によれば、東電の賠償額は2011年度から2年間で4兆5000億円と推定され、その内訳は以下のようになっている(内閣府 2011)。

- 収束までの期間に応じた賠償額:初年度1兆246億円、2年度以降:8,972億円/年

- 避難・帰宅費用:1,139億円

- 精神的損害:1,276億円

- 営業損害:1,915億円

- 就労不能等にともなう損害:2,649億円など

- 一過性の損害:2兆6,184億円

- 財産の喪失などの損害:5707億円

- 農業・観光・製造業などの風評被害:1兆3039億円

初年度の費用の半分以上を占めるのが風評被害だが、その内訳は

- 農林漁業・食品産業の風評被害(国内分):8,338億円

- 農林漁業・食品産業の風評被害(輸出分):651億円

- 観光業の風評被害:3,367億円

- 製造業・サービス業等の風評被害:684億円

特に農産物の被害が9000億円近くにのぼるのは、福島県の農産物出荷額が2450億円(2010年度)であることを考えると、過大といわざるをえない。実際に買い控えが行なわれたことは事実だが、それを「中間指針により消費者又は取引先が放射性物質による汚染を懸念して買い控え等を行うことが合理的であると個別に指定された地域」の産品はすべて自己申告で補償の対象にするというのは適切な方法とはいいがたい。このように放射性物質を含むかどうかと無関係に特定の地域を丸ごと補償すると、農家は安全な作物もすべて廃棄して補償金を要求するインセンティブをもち、莫大な農産物を浪費するばかりでなく、東電の賠償額も必要以上に膨張させてしまう。

このように無原則な補償をやめ、放射性物質が含まれるかどうかをサンプル調査し、暫定規制値を上回る農産物は廃棄し、それ以下のものは「福島県産」という表示をつけて市場に出し、買うかどうかは消費者の判断にゆだねるべきである。このとき通常より低い価格がつくことはありうるが、それを概算して補償すればよい。

4.原発の経済性の再検討

原発のリスクの過大評価は、その経済性の評価にも影響する。原子力委員会の「原子力発電・核燃料サイクル技術等検討小委員会」は、原発のコストを再検討した試算で東電調査委員会の計算結果をもとにして苛酷事故のコストを5兆円と仮定し、500炉年に1度そういう事故が起こるとすると、発電単価が1.2~1.6円/kWh上がるという試算を発表した(原子力安全委員会 2011)。これ以外に再処理などのバックエンドのコストも1~2円/kWhかかるが、これは現在のコスト計算(1.4円/kWh)にも含まれているため、あまり変わらない。

しかし、この試算には疑問がある。最大の問題は、除染のコストが含まれていないことだ。これは今後の検討で計算するとされているが、特に除染は線量基準に大きく依存する。たとえばカドミウムの場合は30年かけて土壌を掘削し、1600haの除染に8000億円を費やしたので、1haあたりのコストは5億円である。同じ方法で環境省の方針のように年間の追加線量1mSv(実効線量2.5mSv)以上の地域をすべて除染すると仮定すると1万km2以上になり、500兆円のコストがかかる計算になる。

もちろん実際には、こんな作業を行なうことは不可能なので、学校など特定の場所に限って洗浄するなど、もっと低コストの方法がとられるだろう。しかし1mSv~2.5mSvという日常的にみられる線量を基準に除染を行なうことは、除去した土をどこに捨てるのかなど、莫大な資源の浪費をもたらす。すでに一部の自治体が住民の要望に押されてアドホックに除染を始めており、これを放置すると政府に請求されて莫大な財政負担になる。政府は早急に統一した基準を決める必要がある。

こうした賠償や除染のコストは、閾値が100mSvだとすると、きわめて小さくなる。図表1のように100mSv/年を超える地域は発電所の北西部の10km以内なので、除染するより東電が土地を買収することが現実的だろう。山間部を除いて10km2を買収するとしても、福島県の平均地価2万円/m2で計算すると2000億円ですむ。賠償についても、風評被害を一括して補償するのではなく、前述のように市場で評価させれば、農産物の補償は半分以下になろう。財産などの損害も第三者委員会が厳格に査定すれば、「一過性の損害」は1兆円以下にできるはずだ。避難などに要した実費を東電が負担するとしても、住めなくなった住宅などは除染するのではなく買収すれば、初年度の補償額を2兆円以下に抑えることは可能である。

東電調査委員会の報告書によれば、東電の純資産は1兆2922億円の資産超過だが、これは賠償額を計算に入れていない。原子力賠償支援機構が東電に対して交付国債を発行することで同額の収益認識が行われるという前提で、賠償額を連結純資産に反映させていないからだ。しかし最終的には、これは東電の債務になるので、初年度3兆6000億円で毎年9000億円の賠償を支払うと、企業としての存続が危ぶまれる。賠償額を半分以下に圧縮できれば、資産売却や経営合理化によって経営再建の見通しも出てくる。こうした処理は、政府が裁量的に行なうのではなく、法的整理によって行なうことが望ましい。賠償が初年度2兆円以下になれば、原子力委員会の計算した事故による追加的なコストも0.7円/kWh程度ですむ。

除染も線量基準を改正して100mSv以上に適用すれば、前述のように2000億円と大幅に圧縮できる。現在の政府の1兆2000億円の除染予算は過大だが、これを加算しても、賠償を初年度2兆円以下に抑えると、事故のリスクによるコスト増は1円/kWh以下になる。500炉年に1度(54基の原発全体では10年に1度)という確率は10万炉年に1回というIAEAの基準を大幅に上回るので、これは(非現実的な)最大値である[2]。

原子力委員会は発電コストについてはまだ計算結果を発表していないが、2004年の電気事業連合会の概算では、再処理を行なう場合は5.3円/kWh、再処理しない場合は4.6円/kWhだった。これに今回の事故のコスト1円/kWhを加えると、それぞれ6.3円、5.6円となる。同じ2004年の計算によると、他の発電単価(kWh)は次のようになり、原子力は石炭やLNGと並んで安価なエネルギー源ということになる(資源エネルギー庁 2004)。

- 石炭火力:5.7円

- LNG火力:6.2円

- 石油火力:10.7円

- 水力:11.9円

この試算については批判も多く、前提条件を変えればかなり優劣が変わる。他にもいろいろな試算があるが、ここでは電力会社の有価証券報告書をベースにした大島堅一(2010)の試算を取り上げてみよう。彼は「原子力のコストは火力よりも高い」と主張しているが、それは今までの補助金などの費用をすべて建設費に算入し、揚水発電と合算しているためで、2000年代の発電単価と開発単価(技術開発などに要したコスト)と立地単価(電源三法交付金など)を合計した電源ごとの総単価を取ると、彼の計算でも原子力が火力より安いという結果は変わらない[3]。

- 原子力:8.93円

- 火力:9.02円

- 水力:7.52円

ここで原子力のコストに算入されている電源三法交付金は最近は大幅に減額されており、原子力の将来コストはもっと低くなると予想される。大島は過去のコストを問題にしているが、経済性の比較で問題なのは将来のコストなので、新規立地が不可能な大規模水力と比較するのは意味がない[4]。発電単価については他にも多くの試算があるが、原子力が建設費(立地対策費を含む)は最大だが運転費用は最小ということでは一致している。原子力が不経済だとする試算の多くは安全対策や事故のコストを根拠にしているが、以上にみたように現在のコスト計算は安全対策費や事故のリスクを過剰に想定しており、むしろ合理的なコストは現在よりかなり小さいと考えられる。

発電所の経済性に最大の影響を与えるのは、稼働率である。福島事故前の全国の原発の稼働率は約65%で、これでは火力と比較しても経済性は劣る。これは定期検査が長く、地震などによる休止期間が長いためである。また事業としての採算性を考えると、事故の賠償額が非常に大きいと電力会社が負担できないので、原子力損害賠償法を改正して保険を拡大したほうがよい。ただ確率で割り引くと事故のリスクはそれほど大きくないので、政府が保険を引き受ければ原発を民間企業が運転することは可能だろう。このような経済性は、電力自由化を進めれば、電力会社の経営判断で決めればよい。その際、原子力だけに過大なコスト負担を求める非対称な規制は改善が必要である。

5.結論

エネルギー問題というと原子力の是非ばかりが論争になるが、それはエネルギー政策全体の中では一次エネルギーの1/3の電力の問題であり、原子力はその1/3、すなわち全エネルギーの10%を占めるに過ぎない。一次エネルギー全体をみると、いまだに半分近くが石油であり、その依存度を下げることはエネルギー安全保障にとって重要な問題である。アメリカが福島事故のあとも原子力を「クリーン・エネルギー」として重視するエネルギー戦略を打ち出したのも、そういう意味だろう。

発電単価だけを考えると、前述のように原子力が飛び抜けて有利というわけではない。特に日本の現状を考えると、新規の建設は政治的に困難であり、当面は天然ガスを中心とする火力発電が新規建設の主力となろう。天然ガスは、最近シェールガスの採掘が可能になり、可採年数が200年以上と推定されるので、当分は化石燃料で足りるだろう。

しかし化石燃料には、大気汚染や温室効果ガスなどの問題がある。環境への負荷という観点からみると、廃棄物による汚染を考えても原子力がもっとも有利だというのが、多くの専門家のコンセンサスである。つまり今後のエネルギー政策は「ローリスクだが汚い火力発電か、ハイリスクだがきれいな原子力か」という選択の中からベスト・ミックスを選ぶことになる。これ以外にはスマート・グリッドなどによる節電技術が有望だが、再生可能エネルギーは補完的なものにとどまる。

安全問題とは別に、電力自由化も大きな課題である。東電の背負った大きな債務は、送電網か配電網を売却しないと返済できないと考えられ、発電と送電の分離は不可避だろう。それは電力品質の面では懸念もあるが、外資を含む新規参入によってエネルギー産業にイノベーションが起こり、日本経済を活性化する可能性もある。需要が増加しない産業に大きな期待はできないという意見もあるが、コストが低下すれば収益機会は大きい。

この場合も原子力を特別扱いしないで、他のエネルギーと対称的に扱うことが重要である(斎藤 2011)。その安全基準は石炭火力などと同様に考え、大気汚染や採掘事故などのリスクも勘案して安全性を比較すべきである。安全対策も、発癌性という観点からみれば、原発より(毎年10万人以上が死亡する)タバコを禁止するほうがはるかに効果的である。原子力が危険なエネルギーであることは間違いないが、低線量被曝のリスクは特別なものではなく、この点も対称的な扱いが必要である。

原子力は、かつて考えられていたような「夢のエネルギー」ではないが、ウラン235の重量あたりのエネルギーは石炭の1万倍以上であり、技術革新の可能性は大きい。放射性廃棄物のコストも本質的ではなく、高レベル廃棄物についても海外に投棄すれば解決可能である。放射能が過度に恐れられるのは、多分に政治的な固定観念のためであり、政府が正しい情報を広めて理解を求める必要がある。根拠のない恐怖に迎合して過剰な「安心」を追求するような余裕は、日本の財政にはない。

原子力のコストの大部分は政治的費用で、これが参入障壁になって電力業界の古い産業構造を守っている。安全基準が科学的に見直されれば、新規参入やイノベーションが起こって原子力のコストは低下する余地が大きい。既存の企業の組織防衛力が強く「創造的破壊」の困難な日本では、幸か不幸か東電という巨大企業が崩壊したことは、産業再生のきっかけになりうる。今回の災いを転じて福となすためにも、原子力についての科学的データにもとづいた検討が望まれる。

脚注:

[1] BEIRは多くのデータを参照して「LNT仮説が確認された」とコメントしているが、そのデータで相関が見られるのは20mSv以上であり、その関係も線形ではない。多くのデータで線形の関係が見られるのは200mSv以上であり、低線量では相関が崩れている(pp.58-60)。

[2] バックエンドのコストにも閾値を採用し、廃棄物の処理コストが石炭火力などと同等になれば大幅に圧縮できるが、これには法改正が必要なので除外する。賠償や除染については、ICRP勧告は「参考データ」に過ぎず、法的根拠はないので、国会で議論して科学的に根拠のある基準を設定することが望ましい。

[3]大島は揚水発電を一般水力と分離して原子力と合算し、原子力+揚水で10.11円という計算をしているが、揚水発電は原子力だけではなく送電系全体の負荷分散に使われている。有価証券報告書でも一般水力と揚水発電は区別されていないので、このような分類は作為的である。

[4]大島はバックエンドのコストも計算し、現在の政府の計算がすべての再処理コストを内部化していないと批判しているが、これは前述の電事連の発電単価にも含まれている。2011年に原子力委員会の小委員会でも再処理する場合としない場合を試算したが、従来の計算と大差ない。

参考文献:

BEIR(2006) Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation

IAEA(2005) Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts

OECD(2010) “Comparing Nuclear Accident Risks with Those from Other Resources”

Tubiana, Feinendegen, Yang, and Kaminski (2009) "The Linear No-Threshold

Relationship Is Inconsistent with Radiation Biologic and Experimental Data", Radiology 251(1):13-22

UNSCEAR(2008) The Chernobyl Accident

大島堅一(2010)『再生可能エネルギーの政治経済学』東洋経済新報社

近藤宗平(2011)『人は放射線になぜ弱いか』講談社

斎藤誠(2011)『原発危機の経済学』日本評論社

資源エネルギー庁(2004)「総合資源エネルギー調査委員会電気事業分科会第9回コスト等小

委員会」報告

内閣府(2011) 「東京電力に関する経営・財務調査委員会」報告

箱崎幸也・作田英成・田村泰治(2011)『被曝医療ガイドブック』日経メディカル開発

文部科学省(2011) 「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)を活用

した試算結果」

関連記事

-

ドイツの風力発電産業は苦境に立たされている(ドイツ語原文記事、英訳)。新しい風力発電は建設されず、古い風力発電は廃止されてゆく。風力発電業界は、新たな補助金や建設規制の緩和を求めている。 バイエルン州には新しい風車と最寄

-

政府エネルギー・環境会議から9月14日に発表された「革新的エネルギー・環境戦略」は2030年代に原子力発電ゼロを目指すものであるが、その中味は矛盾に満ちた、現実からかけ離れたものであり、国家のエネルギー計画と呼ぶには余りに未熟である。

-

2023年10月に開設されたカーボン・クレジット市場では取引対象が「J-クレジット」となっています。前回も紹介した海外の杜撰な森林クレジット等と違って、日本のJ-クレジットは政府が行う厳密な制度であり、事業者のカーボンニ

-

アゴラ研究所の行うシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」 の出席者を紹介します。この内容は、ニコニコ生放送、BLOGOSで生放送します。

-

引き続き、2024年6月に米下院司法委員会が公表した気候カルテルに関する調査報告書についてお届けします。 (前回:気候カルテルは司法委員会の調査から逃げ回る) 今回は日本企業(特にサステナビリティ部門の担当者)にとってと

-

1. メガソーラーの実態 政府が推進する「再生可能エネルギーの主力電源化」政策に呼応し、全国各地で大規模な太陽光発電所(メガソーラー)事業が展開されている。 しかし、自然の中に敷き詰められた太陽光パネルの枚数や占有面積が

-

6月30日、原子力企業Arevaとフランス電力EDFは中国原子力企業CNNC及びCGNとの間で原子炉・核燃料サイクル技術の民生利用に係る協力を推進することで合意した。これに先立つ6月3日、Arevaの原子炉事業をフランス電力(EDF)が取得することがフランス大統領府により承認されている。

-

はじめに 原子力にはミニトリレンマ[注1]と呼ばれている問題がある。お互いに相矛盾する3つの課題、すなわち、開発、事業、規制の3つのことである。これらはお互いに矛盾している。 軽水炉の様に開発済みの技術を使ってプラントを

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間