気候は危機だと「言わせる」国連アンケート。ギャラップもデータ操作

国連はアンケートの結果として、「3人に2人が世界は気候危機にあると答えた」と報告した。だがこれは最悪のレポートだ、と米国ブレークスルー研究所のカービーが批判している。紹介しよう。

kodda/iStock

国連開発計画は「ThePeople’sClimateVote」というレポートを発表した。そして「64%の人が気候変動は危機的だと答えた」ことを以て、「気候が危機に瀕しているという幅広い認識がある」と結論した。

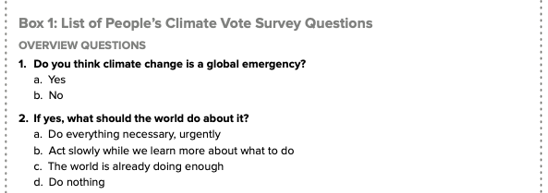

ではどんな質問をしたのか、見てみよう。

「第1問:気候変動は地球の危機ですか? A) YES B) NO 」

オイちょっと待て。二択かい!「気候変動は起きているが、危機では無い」とか「わからない」とか選択肢は無いのか?これだと、3人に2人はA)と答えてしまうのではないか?

「第2問:もしYESなら、世界はどうすべきですか?」

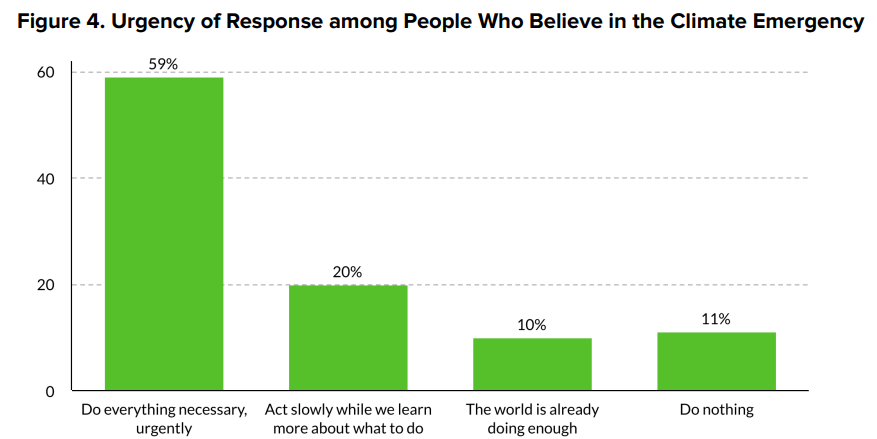

この答えを見ると、「必要なことは急いで何でもやる」は59%で、あとの41%は「学習しつつゆっくり行動」「もう既に十分やっている」「何もしない」となっている。

オイオイ、つまり「気候が危機」にYESと言った内で、41%はぜんぜん危機らしい行動を取れとは言っていないではないの。

つまり世界の「気候が危機」にあって「必要なことは急いで何でもやる」べきだと答えた人は64%×59%=38%に留まる。過半数にもなっていない。

このアンケート、他にも問題が幾つも指摘されているが、それはカービーの記事に譲る。

ちなみにこれは120万人を対象にした史上最大のアンケートだ、というのが自慢のようだが、いったいお金は幾ら掛かったんだ?

ところで、インチキなアンケートという点では最も有名な調査会社であるギャラップも負けていない。

ギャラップのホームページに「アメリカではこれまでになく地球温暖化を心配するようになっている」というアンケート結果の記事がある

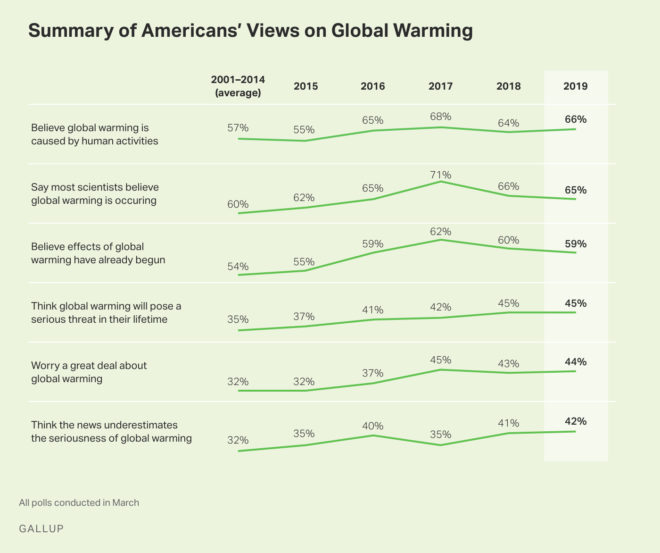

確かにこれを見ると「温暖化は人為的なものだ」など、

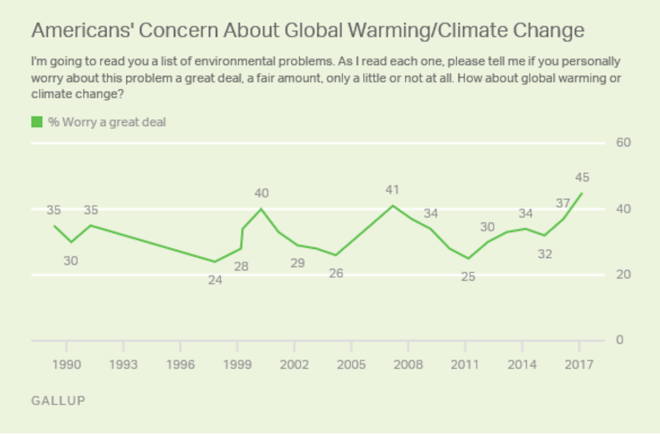

けれども、よく見ると一番左は「2001-2014(平均)」となっている。ここをバラすと、実は温暖化への心配は上がったり下がったりを繰り返してきたことが分かる。一貫して心配が増してきた訳では無い。

天下のギャラップも酷いデータの操作をするものだ。

確かに最近はピークがやや高くなっているけれども、これには、前回見たように、気候変動問題が政治化し、民主党・共和党の支持者の間で大きく分極化した影響も入っている。つまり、民主党支持者がますます強く心配するようになった、ということではないか。アメリカ全体が一丸となって温暖化問題を心配するようになった訳では無さそうだ。

■

「地球温暖化のファクトフルネス」 電子版:99円 印刷版:2228円

関連記事

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

スマートジャパン 3月3日記事。原子力発電によって生まれる高レベルの放射性廃棄物は数万年かけてリスクを低減させなくてならない。現在のところ地下300メートルよりも深い地層の中に閉じ込める方法が有力で、日本でも候補地の選定に向けた作業が進んでいる。要件と基準は固まってきたが、最終決定は20年以上も先になる。

-

6月29日のエネルギー支配(American Energy Dominance)演説 6月29日、トランプ大統領はエネルギー省における「米国のエネルギーを束縛から解き放つ(Unleashing American Ener

-

電気が足りません。 電力緊急事態 理由その1 寒波による電力需要増大 理由は二つ。 まず寒波で電力需要が伸びていること。この寒さですし、日本海側は雪が積もり、太陽光の多くが何日間も(何週間も)“戦力外”です。 こうしたk

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクのGEPRは、サイトを更新しました。

-

脱炭素社会の実現に向けた新法、GX推進法注1)が5月12日に成立した。そこでは脱炭素に向けて今後10年間で20兆円に上るGX移行債を発行し、それを原資にGX(グリーントランスフォーメーション)に向けた研究開発や様々な施策

-

Caldeiraなど4人の気象学者が、地球温暖化による気候変動を防ぐためには原子力の開発が必要だという公開書簡を世界の政策担当者に出した。これに対して、世界各国から多くの反論が寄せられているが、日本の明日香壽川氏などの反論を見てみよう。

-

今年のCOP18は、国内外ではあまり注目されていない。その理由は、第一に、日本国内はまだ震災復興が道半ばで、福島原発事故も収束したわけではなく、エネルギー政策は迷走している状態であること。第二に、世界的には、大国での首脳レベルの交代が予想されており、温暖化交渉での大きな進展は望めないこと。最後に、京都議定書第二約束期間にこだわった途上国に対して、EUを除く各国政府の関心が、ポスト京都議定書の枠組みを巡る息の長い交渉をどう進めるかに向いてきたことがある。要は、今年のCOP18はあくまでこれから始まる外交的消耗戦の第一歩であり、2015年の交渉期限目標はまだまだ先だから、燃料消費はセーブしておこうということなのだろう。本稿では、これから始まる交渉において、日本がどのようなスタンスを取っていけばよいかを考えたい。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間