だれもが善人を装いたがるオールジャパン偽善体制が阻んだ福島の早期復興

1.メディアの報道特集で完全欠落している「1ミリシーベルトの呪縛」への反省

事故から10年を迎え、メディアでは様々な事故関連特集記事や報道を流している。その中で、様々な反省や将来に語り継ぐべき事柄が語られているが、一つ、きわめて重要な反省事項への言及が完全に欠落している。それは、日本社会が、「1ミリシーベルトの呪縛」に支配され、住民の避難解除における合理的判断を放棄してしまい、それが被災地の早期復興を阻んでしまったという問題である。

aprott/iStock

東電福島第一原発事故の最大の特徴は、大量の放射能が環境に放出されたことにあり、相双地区と呼ばれる地域を中心に11の自治体の住民約8万6千人が強制避難を余儀なくされ、さらに周辺の地域で一時は8万人近くが自主避難をした。この種の事故における危機管理の最大目標は周辺住民の過剰な被ばくの回避であり、住民避難や除染はその目標達成のための主要な防護手段である。

国際放射線防護委員会(ICRP)では、緊急時の放射線防護で守るべき目標線量を、急性または年間で20から100ミリシーベルトの間としている。福島県が県民健康調査の一環として行った県民の被ばく評価では、事故後4か月間の被ばくが5ミリシーベルトを超えたのは全体のわずか0.2%であり、最大値は25ミリシーベルトと報告されている。事故後直ちに20km圏内住民を緊急避難させたことは、実施過程で生じた混乱の中で多数の要介護者の死亡を防げなかったなど、様々な問題はあったが、少なくとも放射線防護という観点の初期対応としては大成功であったといえる。ちなみに、チュエルノブイリ事故では30km圏住民の最大被ばくは380ミリシーベルトであった。

一方、いったん故郷を離れた住民の避難解除に関しては、いわゆる「1ミリシーベルトの呪縛」問題が生じ、事故後の回復過程における放射線防護指針ICRP-111がこの段階の放射線防護で最も重要と強調する「防護の最適化」の理念は全く生かされなかった。ここでいう「防護の最適化」とは、線量の最小化のみを求めるのではなく、復興にかかわる経済的・社会的諸因子との間でバランスをとることを求める防護戦略である。

ICRP指針にのっとり、「防護の最適化」理念に基づく防護対策がきちんと進められれば、帰還困難区域以外のほとんどの地域で1年またはそれ未満で住民は地元に戻り、地元での生活を続けながら復興にまい進できたのである。残念ながらわが国では、こうした理念に基づく合理的思考は、「1ミリシーベルトの呪縛」によって完全に封殺されてしまい、避難の無用な長期化で早期復興の道を閉ざしてしまった。

昨年3月末までに帰還困難区域以外のすべての地域で避難指示が解除されたが、福島県の集計によれば、今なお約3万6千人の被災者が避難生活を続けている(約2割が県外在住)。このほか、1万8千人以上の被災者が帰還を断念して避難先で新たな住居を取得し、住民票は故郷に残したまま実質的に移住してしまっている。県の集計ではこれらの人々は避難者数から除外されており、こうした人々も含めれば、全体で約5万5千人が元の住居に戻っていないことになる。

帰還困難区域からの避難者2万5千人を除く残りの約3万人が避難指示解除がすでに行われている地域からの避難者であるが、今もってこれだけ多くの人々が地元に戻っていないのである。その結果、避難指示解除が行われた地域全体の平均住民帰還率は約3割にとどまっている。多くの被災者が避難の長期化で帰還を断念し、避難先に実質移住しているため、この帰還率が今後有意に増加することは望めない。

特に若年層・現役世代の帰還率が低いため、これらの自治体は高齢化率上昇の問題にも直面している。避難の長期化がコミュニティ崩壊を招いたといっても過言ではない。事故の後遺症は甚大だ。

2.福島市と楢葉町の事例比較でみえる「防護の最適化」理念の重要性

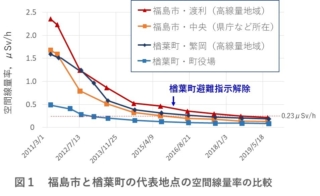

図1は福島市と楢葉町の代表地域(線量率が最も高い地域と行政機関の所在地域)の空間線量率の比較である。楢葉町は、町の大半が20km圏内にあったために全町避難を余儀なくされたが、線量率的には避難が必要とされる年間20ミリシーベルトを超える地域はなかった。非常事態下での緊急措置としてやむを得ないことではあったが、結果的には放射線防護的には無用の避難を強いられたことになる。

したがって、事故現場からのさらなる放射能大量放出の可能性がないとの見極めがついた2011年9月30日の段階で「防護の最適化」の理念をふまえた合理的判断ができれば、その時点で避難を解除し、全員が地元に戻るという道を選択しえたのである。現実には楢葉町は地震による道路や鉄道、水道などの生活インフラが相当の被害を受けたので、即刻帰還することは無理であったろうが、必要最低限のインフラ復旧策を至急講ずることで、事故の1年後には帰還を果たすことが可能であったろう。

1年程度の避難であればその間の住居などの生活環境の劣化も最低限で済み、その分復旧も容易であったろう。実際、全町自主避難をした隣の広野町は事故の一年後に帰還を果たしている。残念ながら、楢葉町民は、除染で年間1ミリシーベルトの環境が整うまでは帰らないという道を選んだために避難が長期化し、4割近い住民が帰還を断念して町には戻らないという不幸な事態を招いてしまった。

その一方で、福島市の汚染レベルは楢葉町よりも厳しい状況にあったが、避難指示は発令されなかった。このため、市民が地元にとどまり、そこでの生活を維持しながら除染が進められ、やがて元の平穏な生活を取り戻すことができた。市民がきちんと自覚したわけではなかろうが、結果的に渡利などの高線量地域では初年度10ミリシーベルト程度の、また県庁や市役所がある市中央部では6~7ミリシーベルト程度の年間被ばくを受忍することで、首尾よく元の生活を取り戻せたのである。

明確に意図したわけではないにしても、「防護の最適化」理念沿った対応の成功例と言えよう。国立がん研究センターによれば、被ばく線量100~200ミリシーベルトの発がんリスクは「野菜不足と同程度」とされている。事故後の回復段階で、一時的に年間10ミリシーベルト程度の被ばく生ずる環境で生活を続けても、健康上のリスクを心配する必要はまったくない。

仮に楢葉町民が避難せずに地元にとどまったとした場合の初年度の年間被ばくは、最も線量レベルが高い繁岡地区でも、福島市の中央と同程度でしかない。残念ながら楢葉町は、野菜不足の健康被害よりもはるかに小さなリスクを回避するために、コミュニティ崩壊という大きな犠牲を払ってしまったのである。

3.住民避難でどれだけの被ばくが回避されたか

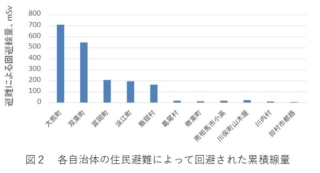

先述したように、避難は緊急時に住民の過剰被ばくを回避するための防護手段の一つに過ぎない。それでは、各自治体では避難の実施によって実際にどれだけの被ばく線量が回避されたのであろうか?図1に筆者が各地の線量率データなどから回避線量を概算してみた結果を示す

。図に示したのは、各自治体住民の平均値的な値であり、実際には自治体内でも線量レベルに大きなばらつきがあるので、住民個々人で見れば図に示した値の3倍程度の場合もありうる。

この図からは、大熊、双葉、富岡、浪江、飯舘の5町村では、回避線量は発がんリスクが「他の要因による発がんの影響によって隠れてしまうほど小さい」とされる100ミリシーベルトを有意に上回り、避難の実施意義が認められるが、それ以外の葛尾村などの6自治体では20ミリシーベルト程度またはそれ以下で、放射線防護上は避難の実施意義はほとんどなかったといえる。

先に述べた楢葉町を含むこれら6自治体はいずれも、非常時の緊急措置としての一時的避難はやむを得なかったものの、新たな放射能放出の危険性が去ったのちの避難継続は無意味であったと断言してよい。実際にはこれらの地域でも局所的には避難が必要な地域があったろうが、同じ自治体内での避難で済み、そうした地域の除染を優先的に進めることで、比較的短期間のうちに帰還させることができたであろう。

4.弱者への寄り添いを重んじ、合理的思考を軽視する日本社会

事故影響からの復旧段階の放射線防護における「防護の最適化」理念の重要性は、放射線防護関係者の間では早くから認識されていたが、巷間には低線量被ばくの不安を煽る情報が溢れ、「1ミリシーベルト以下でないと安全ではない」との認識が被災者や国民の間に急速に拡散・定着してしまった。その結果、除染による「1ミリシーベルト以下達成」は避難指示解除の前提条件化してしまい、そのことが、住民の早期帰還や復興への早期取り組みを封じてしまった。

「防護の最適化」理念は、線量の最小化のみを追求するのではなく、復興にかかわる様々な要因とのバランス取り求めているが、被災者はこれと全く反対の道を選んでしまったのである。そうした選択をしたのは被災者自身であるが、彼らをそうした方向に追いやったのは、弱者や被災者への寄り添いを最上の美徳とする一方で、合理的判断の重要性を極端に軽視する日本社会そのものといえる。

事故後、ほとんどのメディアが低線量被ばくの不安を煽り、その不安におののく被災者への同情を伝えることで、弱者の味方を装うことに奔走した。公共放送であるNHKまでが、事故発生年の年末に流した「追跡!真相ファイル:低線量被ばく揺れる国際基準」という番組で、低線量被ばくは国際基準以下でも重大な影響を与え、ICRP基準は科学的根拠を欠き推進側の手心が加わっているので信用すべきできないとの強い心証を視聴者に与え、低線量被ばくへの不安と国の対応への不信を国民に定着させる決定的役割を果たした。この件については、福島原発事故の教訓評価のためにICRPに設けられた特別タスクグループの報告書に、「不幸なことに、報道機関がその(低線量リスクへの)誤解を生みだすことに貢献した」と明記された。

過剰な不安を抱く被災者に対し、そのために合理的判断を放棄しては、かえって不幸を助長するという諫めは、筆者の知る限りメディアから発せられたことは一度もない。ひたすら「1ミリシーベルト以下」を求める被災者を前に、国の除染事業も、除染や避難は非常時の放射線防護策なのだという基本は忘れ去られ、ひたすら被災者の不安と不満を解消するための事業へと変質してしまった。その背景には、にわかに除染事業を統括することになった環境省に、「防護の最適化」理念の重要性が十分浸透していなかったことや、その統括管理体制の中に、放射線防護の専門家を核とする司令塔機能が欠けていたことなどが挙げられる。

加えて、関係する官僚や政治家に、筋を通す気概が薄れ、民意迎合の風潮が蔓延している状況が、行政側の「防護の最適化」理念に基づく合理的判断の放棄につながったといえる。全体状況が見えない中での被災者側の合理性を欠く要求に、メディアや行政や、それを取り巻く有識者の誰もが悪役を果たすことを嫌い、善人を装いたがるオールジャパンの偽善体制が、被災者から早期帰還の機会を奪い、避難指示解除が行われた地域における本来あるべき復興を妨げた真犯人といえる。

以上指摘した問題は、日本の民主主義の未熟さ、または劣化の問題でもあり、こうした問題の認識と反省が、今後何らかの場できちんと行われることを筆者は切望する。現在福島における大きな懸案事項となっている「処理水問題」の解決を阻む真犯人も、「だれもが善人を装いたがるオールジャパン偽善体制」なのである。

(2021年3月11日記)

関連記事

-

もんじゅは、かつて「夢の原子炉」と言われ日本の原子力研究の希望を集めました。そして、世界で日本が最も早く実用化する期待がありました。ところが、95年の発電開始直後のナトリウム漏洩事故以降、ほとんど運転していません。

-

合理性が判断基準 「あらゆる生態学的で環境的なプロジェクトは社会経済的プロジェクトでもある。……それゆえ万事は、社会経済的で環境的なプロジェクトの目的にかかっている」(ハーヴェイ、2014=2017:328)。「再エネ」

-

集中豪雨に続く連日の猛暑で「地球温暖化を止めないと大変だ」という話がマスコミによく出てくるようになった。しかし埼玉県熊谷市で41.1℃を記録した原因は、地球全体の温暖化ではなく、盆地に固有の地形だ。東京が暑い原因も大部分

-

今年のCOP18は、国内外ではあまり注目されていない。その理由は、第一に、日本国内はまだ震災復興が道半ばで、福島原発事故も収束したわけではなく、エネルギー政策は迷走している状態であること。第二に、世界的には、大国での首脳レベルの交代が予想されており、温暖化交渉での大きな進展は望めないこと。最後に、京都議定書第二約束期間にこだわった途上国に対して、EUを除く各国政府の関心が、ポスト京都議定書の枠組みを巡る息の長い交渉をどう進めるかに向いてきたことがある。要は、今年のCOP18はあくまでこれから始まる外交的消耗戦の第一歩であり、2015年の交渉期限目標はまだまだ先だから、燃料消費はセーブしておこうということなのだろう。本稿では、これから始まる交渉において、日本がどのようなスタンスを取っていけばよいかを考えたい。

-

17の国連持続可能目標(SDGs)のうち、エネルギーに関するものは7番目の「エネルギーをみんなにそしてクリーンに」である。 しかし、上記の資料は国連で採択されたSDGsの要約版のようなものであり、原文を見ると、SDG7は

-

今回も前回に続いて英国シンクタンクの動画から。 大手の環境雑誌ナショナル・ジオグラフィックが、飢えてやせ細った、ショッキングなシロクマの映像を見せて、気候変動の影響だ、気候緊急事態だ、とした。この映像は25億回も再生され

-

有馬純 東京大学公共政策大学院教授 地球温暖化をめぐる国際的取り組みの中で長きにわたって産業革命以降の温度上昇を2℃以内に抑えるという目標が掲げられていることはよく知られている。2015年12月に合意されたパリ協定ではこ

-

前回、非鉄金属産業の苦境について書いたが、今回は肥料産業について。 欧州ではエネルギー価格の暴騰で、窒素肥料の生産が7割も激減して3割になった。 過去、世界中で作物の生産性は上がり続けてきた。これはひとえに技術進歩のお陰

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間