-

2013年01月21日

福島原発事故を受けて、放射能をめぐる不安は、根強く残ります。それは当然としても、過度な不安が社会残ることで、冷静な議論が行えないなどの弊害が残ります。

-

2013年01月15日

昨年発足した原子力規制委員会(以下、規制委員会)の活動がおかしい。脱原発政策を、その本来の権限を越えて押し進めようとしている。数多くある問題の中で、「活断層問題」を取り上げたい。

-

2013年01月15日

昨年10月に公開された東京電力社内のテレビ会議の模様を見た。福島第一原発免震重要棟緊急対策室本部と本店非常災害対策室とのやりとりを中心に、時々福島オフサイトセンターを含めたコミュニケーションの様子の所々を、5時間余り分ピックアップして、音声入りの動画を公開したものだ。また、その後11月末にも追加の画像公開がなされている。

-

2013年01月15日

自民党政権になっても、原発・エネルギーをめぐる議論は混乱が残っています。原子力規制委員会が、原発構内の活断層を認定し、原発の稼動の遅れ、廃炉の可能性が出ています。

-

2013年01月07日

日本の福島第一原子力発電所からの放射能漏れ事故についての報道は、安全について明らかに恐ろしいメッセージを伝えた。そして世界中の産業界、政府そして市民は決してこのような事故を起こしてはならないという反応を示した。

-

2013年01月07日

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンク「グローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)」は、12年1月1日の開設から1周年を経過しました。読者の皆さまのご支援、ご支持のおかげです。誠にありがとうございます。

-

2012年12月25日

福島における原発事故の発生以来、世界中で原発の是非についての議論が盛んになっている。その中で、実は「原発と金融セクターとの関係性」についても活発に議論がなされているのだが、我が国では紹介される機会は少ない。

-

2012年12月25日

(GEPR編集部)原子力規制委員会は、既存の原発について、専門家チームをつくり活断層の調査を進めている。日本原電敦賀発電所(福井県)、東北電力東通原発(青森県)に活断層が存在すると同チームは認定した。この問題GEPR編集部に一般のビジネスパーソンから投稿があった。第三者の意見として紹介する。投稿者は電力会社に属していないが、エネルギー業界に関わる企業でこの問題を調べている。ただし匿名とする。

-

2012年12月25日

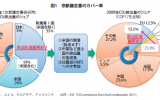

今年のCOP18は、国内外ではあまり注目されていない。その理由は、第一に、日本国内はまだ震災復興が道半ばで、福島原発事故も収束したわけではなく、エネルギー政策は迷走している状態であること。第二に、世界的には、大国での首脳レベルの交代が予想されており、温暖化交渉での大きな進展は望めないこと。最後に、京都議定書第二約束期間にこだわった途上国に対して、EUを除く各国政府の関心が、ポスト京都議定書の枠組みを巡る息の長い交渉をどう進めるかに向いてきたことがある。要は、今年のCOP18はあくまでこれから始まる外交的消耗戦の第一歩であり、2015年の交渉期限目標はまだまだ先だから、燃料消費はセーブしておこうということなのだろう。本稿では、これから始まる交渉において、日本がどのようなスタンスを取っていけばよいかを考えたい。

-

2012年12月25日

原子力発電の先行きについて、コストが問題になっています。その資金を供給する金融界に、原発に反対する市民グループが意見を表明するようになっています。国際環境NGOのA SEED JAPANで活動する土谷和之さんに「原発への投融資をどう考えるか?--市民から金融機関への働きかけ」を寄稿いただきました。反原発運動というと、過激さなどが注目されがちです。しかし冷静な市民運動は、原発をめぐる議論の深化へ役立つかもしれません。

-

2012年12月17日

16日に行われた衆議院議員選挙で、自民党が480議席中、294議席を獲得して、民主党から政権が交代します。エネルギー政策では「脱原発」に軸足を切った民主党政権の政策から転換することを期待する向きが多いのですが、実現するのでしょうか。GEPR編集部は問題を整理するため、「政権交代、エネルギー政策は正常化するのか?自民党に残る曖昧さ」をまとめました。

-

2012年12月17日

12月16日に行われた総選挙では、自民党が大勝して294議席を獲得した。民主党政権は終わり、そして早急な脱原発を訴えた「日本未来の党」などの支持が伸び悩んだ。原発を拒絶する「シングルイシュー」の政治は国民の支持は得られないことが示された。

-

2012年12月17日

福島第一原子力発電所の災害が起きて、日本は将来の原子力エネルギーの役割について再考を迫られている。ところがなぜか、その近くにある女川(おながわ)原発(宮城県)が深刻な事故を起こさなかったことついては、あまり目が向けられていない。2011年3月11日の地震と津波の際に女川で何が起こらなかったのかは、福島で何が起こったかより以上に、重要だ。

-

2012年12月17日

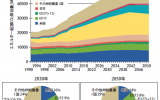

1997年に開催された国連気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書は、我が国の誇る古都の名前を冠していることもあり、強い思い入れを持っている方もいるだろう。先進国に拘束力ある排出削減義務を負わせた仕組みは、温暖化対策の第一歩としては非常に大きな意義があったと言える。しかし、採択から15年が経って世界経済の牽引役は先進国から新興国に代わり、国際政治の構造も様変わりした。今後世界全体での温室効果ガス排出削減はどのような枠組を志向していくべきなのか。京都議定書第1約束期間を振り返りつつ、今後の展望を考える。

-

2012年12月10日

アゴラ・GEPRは、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS 、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に渡って行いました。

-

2012年12月03日

3・11の福島原子力事故は、日本のみならず世界の原子力市場に多大なる影響を及ぼした。日本では、原子力安全のみならず原子力行政そのものへの信頼が失墜した。原子力に従事してきた専門家として、また政府の一員として、深く反省するとともに、被災者・避難を余儀なくされている方たちに深くお詫び申し上げたい。

-

2012年12月03日

東電は叩かれてきた。昨年の福島第一原発事故以降、東電は「悪の権化」であるかのように叩かれてきた。旧来のメディアはもちろん、ネット上や地域地域の現場でも、叩かれてきた。

-

2012年12月03日

アゴラ・GEPRは、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS 、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に行いました。

-

2012年11月26日

アゴラ研究所では、NHNジャパン、ニコニコ生放送を運営するドワンゴとともに第一線の専門家、政策担当者を集めてシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を2日間かけて行います。

-

2012年11月26日

アゴラ研究所の行うシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」 の出席者を紹介します。この内容は、ニコニコ生放送、BLOGOSで生放送します。

-

2012年11月26日

国会事故調査委員会が福島第一原発事故の教訓として、以前の規制当局が電気事業者の「規制の虜」、つまり事業者の方が知識と能力に秀でていたために、逆に事業者寄りの規制を行っていたことを指摘した。

-

2012年11月26日

英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立が激化している。11月11日の英紙フィナンシャル・タイムズでは Ministers clash over energy bill という記事が出ていた。今月、議会に提出予定のエネルギー法案をめぐって財務省とエネルギー気候変動省の間で厳しい交渉が続いている。議論の焦点は原子力、再生可能エネルギー等の低炭素電源に対してどの程度のインセンティブを許容するかだ。

-

2012年11月26日

英国のエネルギー政策をめぐる政府部内の対立は、オズボーン財務大臣対デイビー・エネルギー気候変動大臣の対立のみならず、連立与党である保守党対自民党の対立でもあった。

-

2012年11月26日

GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。

-

2012年11月19日

原発再稼働をめぐり政府内で官邸・経済産業省と原子力規制委員会が綱引きを続けている。その間も、原発停止による燃料費の増加支出によって膨大な国富が海外に流出し、北海道は刻々と電力逼迫に追い込まれている。民主党政権は、電力会社をスケープゴートにすることで、発送電分離を通じた「電力全面自由化」に血道を上げるが、これは需要家利益にそぐわない。いまなすべきエネルギー政策の王道――それは「原子力事業の国家管理化」である。

-

2012年11月19日

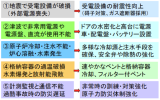

東京電力福島第一原子力発電所の1号機から4号機においては東日本大震災により、①外部電源および非常用電源が全て失われたこと、②炉心の燃料の冷却および除熱ができなくなったことが大きな要因となり、燃料が損傷し、その結果として放射性物質が外部に放出され、周辺に甚大な影響を与える事態に至った。

-

2012年11月19日

「持続可能な発展(Sustainable Development)」という言葉が広く知られるようになったのは、温暖化問題を通してだろう。持続可能とは、簡単に言うと、将来世代が、我々が享受している生活水準と少なくとも同レベル以上を享受できることと解釈される。数字で表すと、一人当たり国内総生産(GDP)が同レベル以上になるということだ。

-

2012年11月19日

GEPRを運営するアゴラ研究所は、エネルギーシンポジウムを11月26、27日の両日に渡って開催します。山積する課題を、第一線の専門家を集めて語り合います。詳細は以下の告知記事をご覧ください。ご視聴をよろしくお願いします。

-

2012年11月12日

GEPRとアゴラでは、核燃料サイクル問題について有識者の見解を紹介した。そして「日本の核武装の阻止という意図が核燃料サイクル政策に織り込まれている」という新しい視点からの議論を示した。

-

2012年11月12日

国際環境経済研究所の澤昭裕所長に「核燃料サイクル対策へのアプローチ」を寄稿いただきました。