今週のアップデート - 東日本大震災、福島事故の課題を考える(2014年9月29日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

1) アゴラ・シンポジウム「災害のリスク 東日本大震災に何を学ぶか」

アゴラ研究所は、「災害のリスク 東日本大震災から何を学ぶか」を開催しました。ニコニコ生放送で公式放送となりました。今後ユーチューブ、また記事の形で報告します。ニコ生(会員限定)ですが、放送を紹介します。

2) 中川恵一・東京大学准教授に聞く 低線量被ばくの誤解と真実・1-発がんは増えますか?

東大病院の中川先生に、低線量被ばくをめぐる質問に、分かりやすく答えていただきました。全3回で問題を分析します。第一回目は発がんについてです。残り2回は来週紹介します。

今週のリンク

ウェッジ(ウェブ版)。9月29日掲載。国際環境経済研究所の澤昭裕氏の指摘です。原子力規制委員会の問題だけではなく、事業者側の注意点を分析しています。事業者は、当局任せではなく、自発的に原子力の安全確保に責任を負うことを呼びかけています。

2)避難先から戻って来た人、戻って来たい人を叩くことはしないで、今まで通り接して下さい。 イジメちゃダメだぞ!

ツイッターまとめ。原発事故直後にパニックになり避難した人との対話が記録。こうした人は社会に少数ながらいるようです。こうした人々の状況はなかなか分からないゆえに、紹介します。他人の視線を過度に気にしているようなので、こうした人々を温かく受け止めることが必要でしょう。

ハフィントンポスト9月26日記事。福島の野菜で作ったいわき市の芸術家のスープを、作品として英国の美術祭典が出展。「芸術」や「表現の自由」の名目で、おかしなイメージの拡散が続くことにうんざりです。ジャーナリストのモーリー・ロバートソンさんの適切なコメントが参考になります。

ナショナル・ジオグラフィック日本版(日経掲載)、9月28日。チェルノブイリをめぐり観光ツアーが行われています。そのルポ。周辺の廃墟の情景描写が中心です。

日経新聞9月28日記事。北電は昨年7月の平均7.73%の値上げに加え、今年11月にも16%前後の値上げをします。その概要が固まりました。しかし原発停止の長期化による同社の経費上昇は続き、値上げでも、経営が完全に改善できるか不透明です。

関連記事

-

東電の賠償・廃炉費用は21.5兆円にのぼり、経産省は崖っぷちに追い詰められた。世耕経産相は記者会見で「東電は債務超過ではない」と言ったが、来年3月までに債務の処理方法を決めないと、純資産2兆3000億円の東電は債務超過になる。

-

5月7日 東京新聞。原子力規制委員会は7日の臨時会議で、九州電力が川内原発1号機(再稼働済み、鹿児島県)に新設するテロ対策施設の工事計画を了承した。

-

2年前の東日本大震災は地震と津波による災害と共に、もう一つの大きな災害をもたらした。福島第一原子力発電所の原子力事故である。この事故は近隣の市町村に放射能汚染をもたらし、多くの住人が2年経った現在もわが家に帰れないという悲劇をもたらしている。そして、廃炉に用する年月は40年ともいわれている。

-

わが国の原子力事業はバックエンドも含めて主に民間事業者が担ってきた。しかし、原子力事業は立地の困難さもさることながら、核物質管理やエネルギー安全保障など、国家レベルでの政策全体の中で考えなければならない複雑さを有しているため、事業の推進には政府の指導・支援、規制が必要と考えられてきた。

-

アゴラ研究所は日本最大級のインターネット上の言論空間アゴラ、そしてエネルギーのバーチャルシンクタンクであるグローバルエナジー・ポリシーリサーチ(GEPR)を運営している。新しい取り組みとして、インターネット上で、識者が政策を語り合う映像コンテンツ「言論アリーナ」を提供している。その中で、月1回はエネルギー問題を取り上げている。

-

JR東海の葛西敬之会長が日本原子力学会シニアネットワーク連絡会のシンポジウム「原子力は信頼を回復できるか?」で8月3日に行った講演の要旨は次の通り。

-

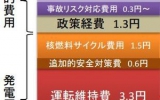

今月の14日から15日にかけて、青森県六ヶ所村の再処理施設などを見学し、関係者の話を聞いた。大筋は今までと同じで、GEPRで元NUMO(原子力発電環境整備機構)の河田東海夫氏も書いているように「高速増殖炉の実用化する見通しはない」「再処理のコストは直接処分より約1円/kWh高い」「そのメリットは廃棄物の体積を小さくする」ということだ。

-

原子力発電施設など大規模な地域社会の変容(これを変容特性と呼ぶ)は、施設の投資規模、内容にまず依存するが(これを投資特性と呼ぶ)、その具体的な現れ方は、地域の地理的条件や開発の意欲、主体的な働きかけなど(これを地域特性と呼ぶ)によって多様な態様を示す。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間