迷走する洋上風力発電競争入札:毎回のルール変更で業界大混乱

gorodenkoff/iStock

洋上風力発電入札の経緯

そもそも洋上風力発電の入札とは、経済産業省が海域を調査し、風況や地盤の状況から風力発電に適していると判断された海域について、30年間にわたり独占的に風力発電を行う権利を、入札によって決定するという制度です。

商業ベースの洋上風力発電としては、2024年4月1日に東北電力が秋田市沖および能代市沖に33基の風車を設置し、すでに運転を開始しています。しかし、その規模や海域の広さは、現在進められている入札とは大きく異なります。

運転中の洋上風力発電をすべて合わせても出力は14万kWにとどまりますが、入札の対象となっているのは、第1ラウンドの公募だけでも約170万kWにのぼります。対象海域も広大で、かなり沖合まで含まれています。

入札の流れを、ここで簡単に振り返ってみましょう。

(1)問題だらけの第1ラウンド

経済産業省は、これにより風力発電の大規模導入が実現できると期待し、業界団体も一儲けの機会になると見込んで、2021年12月に第1ラウンドの入札が実施されました。ところが、早くもここで問題が生じます。第1ラウンドで公募された3つの海域すべてを、三菱商事を中心としたチームが落札してしまったのです。

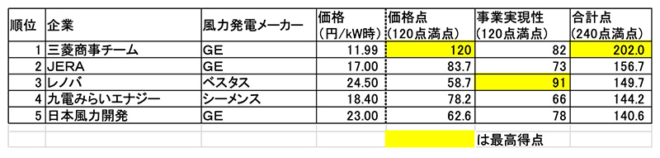

表1に、由利本荘沖の入札結果を示します。ここで大きく影響したのは、売電価格の安さでした。他を圧倒する低価格です。「再エネの電気は高い」「再エネ賦課金が家計を圧迫している」といった批判を受けていた経済産業省としては、この売電価格の安さに飛びつかざるを得なかったのでしょう。

表1 第1ラウンドの由利本荘沖各社の評価結果

三菱チームはGE社の風車を使用するとしていますが、三菱以外にも2社が同じGE社の風車を使うことになっています。GE社が三菱チームにだけ特別に安く風車を提供するとは考えにくく、そうなると、残されたコスト圧縮の余地は施工費や維持・保守費用にあります。他社よりも相当低くこれらの費用を抑えなければ、あのような低価格は実現できないはずです。

果たして、どうやってあの売電価格を設定したのでしょうか。入札価格の検証が不十分だったのではないでしょうか。経産省としても、「天下の三菱商事が、まさか途中で事業を投げ出すことはあるまい」と高をくくり、価格の安さだけで落札を認めてしまったのではないでしょうか。

(2)すでに迷走が始まっていた第2ラウンド

第2ラウンドは途中でルールの大幅な変更があって入札のやり直しがありました、また政治家への贈賄疑惑などもあって長期間かかったので、年表式にまとめます。

2021年12月:秋田県八峰町能代市沖のみ 公募入札開始

2022年3月:公募評価基準見直しのためやり直しとなる。

2022年10月:新たな評価基準作成

2022年12月~2023年6月:八峰町能代市沖の含め4個所、新評価基準で公募入札開始

2023年9月:日本風力開発の贈賄疑惑が発生、公募入札基準の見直しを依頼?

2023年10月:三菱商事の風力事業会社、業界団体を退会

2023年12月:入札結果発表(八峰町能代市沖のみ港湾の調整のため、2024年3月)

一度入札が始まっていた八峰町能代市沖の案件について、経済産業省は入札をやり直し、1年遅らせてまで公募評価基準の見直しを行いました。

その見直し内容には、第1ラウンドで全海域を独占した三菱チームを排除することを意図しているとも受け取られかねない要素が含まれていました。そのためか、贈賄疑惑が明らかになった翌月の10月、三菱商事の風力発電事業会社は業界団体を退会しました。これは、公募基準の見直しに対する強い反発の意思表示と受け取られています。

公募評価基準の見直しは大きくは3点です、簡単に説明します。

① 1事業体あたりの発電・送電容量の上限を計100万kWとした

このルール変更により、1回のラウンドで複数の海域に入札することは、実質的に不可能となりました。第1ラウンドでは、由利本荘沖の運転開始時期が2030年12月と遅く、3ヵ所すべてを独占した三菱チームが、1ヵ所ずつ順番に施工することで全体の進行が遅れるのではないか、という懸念が出されました。こうした批判を受けて、できるだけ案件をばらけさせることを目的に、このようなルール変更が行われたようです。

しかし一方で、第2ラウンドに向けて複数の海域で調査を行い、複数案件への入札準備を進めていた事業者の中には、結果的に1ヵ所しか入札できず、それ以外の調査結果や準備が無駄になってしまったチームもあったようです。

同時期にまとめて入札を行わず、1ヵ所ずつ順次入札を実施していれば、落札できなかったチームも他の案件に挑戦する機会があったはずです。結果として、迷走するルール変更に振り回された格好となりました。

② 事業計画の迅速性に20点を配点

第1ラウンドでは、事業の「確実性」は評価対象に含まれていましたが、「迅速性」は評価項目に入っていませんでした。少しでも早く運転を開始させたい経済産業省としては、今後は運転開始時期の早いチームが有利になるよう、評価点が高くなる仕組みに変更したのです。

しかし、現時点で対象エリアが秋田県沖に集中している状況では、使用できる港湾が秋田港と能代港に限られており、それだけでは対応しきれず、工事スケジュールの遅れを招いています。つまり、公募基準を変えるだけで解決できる問題ではないのです。

③ 入札の価格をFIT(固定価格買取) ⇒ FIP(フィードインプレミアム) へ

FIT(固定価格買取)制度では、最初に定められた売電単価で、定められた期間にわたり電力を買い取る仕組みのため、売電単価が高ければ、発電事業者は長期にわたって安定した高収益を得ることができます。しかし、洋上風力のように入札制が導入され、事業を受注するために低い単価で落札した場合、その安い単価が契約期間中ずっと適用されることになります。結果として、将来にわたって収入の足かせとなってしまうのです。

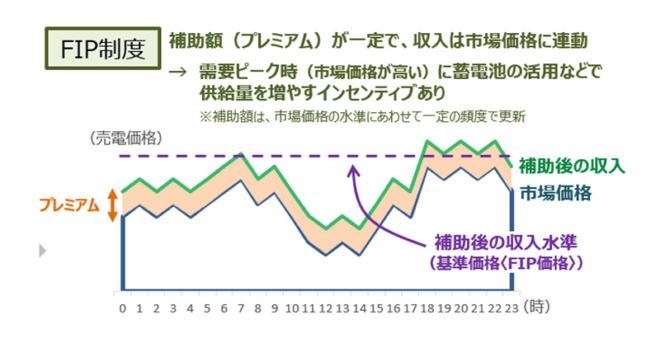

これに対して、FIP(フィード・イン・プレミアム)制度はかなり複雑な仕組みですが、ここでは概要だけを説明します。FIP制度では、売電単価は電力の市場価格をベースとし、そこに一定額の補助金(プレミアム)が加算される形になります(図1)。

図1 FIP制度のイメージ図

資源エネルギー庁資料より

この制度について、経済産業省は「市場価格が高騰する=電力が不足するような局面で、より多くの電気を売ろうとするインセンティブが働く仕組み」だと説明していますが、蓄電池は安価な設備ではなく、そう簡単に経産省の思惑どおりに事が進むとは思えません。

発電事業者にとっては、このプレミアムがある程度高ければ、事業としての採算が見込めます。しかし、風力発電の入札では、実質的にこのプレミアムの金額(実際にはFIP基準価格)を各社が入札するかたちとなっています。

そのため、受注を目指す各社は、プレミアムの付かない最低価格、すなわち市場価格と同額での売電となる価格で入札を行っています。たとえば、第1ラウンドで三菱商事が提示した14円/kWh程度の固定価格での売電よりも、市場価格と同額で売電するほうが有利だと判断し、多くのチームが「ゼロ・プレミアム」での入札を選択したのです。こうして今度は、売電価格では一切差がつかない公募評価基準となってしまいました。

(3)有力候補が順当に落札、第3ラウンド

第2ラウンドから1年後の2024年12月に、青森県日本海南部(鯵ヶ沢沖)と山形県遊佐町沖において入札が実施されました。有力候補と目されていたJERAチームと丸紅チームが、それぞれ順当に落札しています。

この時点で入札はすでに3回目となっており、参加チームは計7チームと、以前よりも数が減少してきました。また、入札結果で下位となったチームの得点が低かったことから、次回以降のラウンドで応札を見送る事業者が出てくるのではないかという懸念も生じています。

(4)また、ルール変更で迷走が続く、第4ラウンド

2030年までに1,000万kWの導入目標を達成するには、まだまだ足りないのが現状です。経済産業省としては、少しでも多くの事業者に入札へ参加してもらおうと、再びルールを見直すなど、必死にもがいている状況です。

評価方法の大きな変更は以下の3点です。ここではメインとなる①のみ説明します。②③は項目のみ記載します。

① 環境影響評価の一部を国が代行して行うセントラル方式を基本とした

事前の環境評価を各社がそれぞれ実施すると、それぞれコストがかかってしまうため、国の委託を受けた会社が代表して調査を行い、その調査結果を使って各チームが入札条件を決め、調査にかかったコストは落札した会社が負担するというルールに変更しました。

しかし、この新たな仕組みについては、さまざまな意見や懸念も出ています。たとえば、「国の調査結果に基づいて行った風況予測が外れ、損失が発生した場合、誰が責任を負うのか」といった問題や、「国が実施する調査項目について、事業者の意見を反映させてほしい」など様々な意見が出ています。とはいえ、国が風力発電事業者の損失を補填するとなれば、税金を投入することになり、現実的には難しいでしょう。

さらに、散々民間企業同士は競争入札させておいて、国の調査は「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMIC)」に独占的に発注する姿勢も反発をまねいているのかもしれません。

セントラル方式は、初期投資の負担を軽減し、事業者が参入しやすくするための切り札とされていましたが、早くも暗雲が立ち込めています。この方式は、ヨーロッパでは以前から一般的に採用されている手法だそうですが、「ヨーロッパを手本にするなんて、冗談じゃない」と言いたくなるのが正直なところです。

残りのルール変更も、あまり大きな影響は期待できない内容です。

② 「準ゼロプレミアム水準(14円/kWh)」を設ける

③ 迅速性の評価に港湾の利用可能期間の影響を外して統一した評価軸を設ける

なりふり構わぬ経産省の支援策

2025年1月になって、経産省は資材価格の高騰を受けて「風車などの資材について、公募開始から投資決定までの間の価格上昇分を40%程度まで電力価格に反映できる」とまたルールを変えてきました。

しかし、「価格上昇分」といっても、どのような指標を基に算出するのかが明確ではありません。売電価格に反映させる以上、その上昇分については、事業者にも消費者にも納得されるよう、正確かつ透明性のある統一的な計算ルールが求められますが、それを整備するのは容易ではありません。

2025年2月三菱商事の社長から「ゼロベースでの見直し」発言が出ます。撤退という言葉は使っていませんが、全個所撤退の可能性もあります。

2025年3月に経産省は第1ラウンド落札者(=三菱チーム)のFITからFIPへの変更を認めるというルール変更をしました。何とか三菱チームに撤退しないで踏みとどまってもらいたいのでしょう。

しかし、これはFIPの基準価格を14円/KWhとすることになるので、市場価格が14円/KWhを下回る期間が続けば補助金(プレミアム)が発生します。第2、第3ラウンドの落札者は、市場価格がいくら下がっても補助金はありません。

また、FITの場合、系統会社に定額で買い取ってもらうことしかできませんが、FIPの場合、コーポレートPPAとして、希望する企業や自治体に再生可能電力として直接売電することもできます。脱炭素を売り物にしたい企業に、高く売れるかもしれません(コーポレートPPAは第2、第3ラウンドの会社も同じように売電は可能)。

ついに不公平感が爆発して業界団体は経産省に懸念を伝達する事態になりました。これについては、あわてて4月4日に風力発電協会から、懸念などは表明していないと火消しに追われることになりました。どうやら経産省ににらまれるのは避けたいようです。

風力発電はもう限界なのでは?

太陽の位置に左右されず、深夜でも発電できるという点で、一時は風力発電に大きな期待が集まりましたが、思ったほど出力は一定ではありませんし、騒音の問題、バードストライク問題、ひいては、風車の周辺は地面が乾燥してしまう、といった問題まで報告されています。

ここまで述べてきたような多くの課題を乗り越え、第1ラウンドから第4ラウンドまでの風車がすべて完成し、最大出力で運転したとしても、発電量は約460万kWにとどまります。

「460万kWなら原子力発電所4基分に相当する」と思う人もいるかもしれませんが、洋上風力発電の設備利用率はおよそ30%です。したがって、平均的な出力は 460万kW × 0.3 = 約138万kW にしかなりません。

さらに厄介なのは、出力が常に一定というわけではなく、実際には風の強さに応じて0〜80%の間で大きく変動します。つまり、出力はおおよそ0〜370万kWの間を風まかせで行ったり来たりすることになり、安定供給という観点からは大きな課題が残ります。

また、460万kWという数値は、横浜市の最大電力需要とほぼ同程度に相当します。この比較によって、洋上風力発電が日本全体の電力消費に対してどの程度の割合を占めるのか、ある程度イメージしていただけるのではないでしょうか(ただし、ここで言う「同程度」とはあくまで瞬間的な最大出力が一致するという意味であり、洋上風力発電で横浜市の電力をすべて賄えるというわけではありません)。

経済産業省が導入拡大のためには「なんでもやる」という姿勢を貫いた結果、制度やルールは次々と変更され、業界は大きな混乱に見舞われています。

関連記事

-

SDGsの前身は2000年に国連で採択されたMDGs(Millennium Development Goals、ミレニアム開発目標)です。2015年を最終年とし、貧困や乳児死亡率の削減、環境問題など8分類21項目を掲げた

-

アゴラ研究所はエネルギー情報を集めたバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)を運営している。12月に行われる総選挙を前に、NHNJapanの運営する言論サイトBLOGOS、またニコニコ生放送を運営するドワンゴ社と協力してシンポジウム「エネルギー政策・新政権への提言」を11月26、27日の2日に渡って行った。(ビデオは画面右部分に公開)

-

今年の国連気候変動サミットを前に、脆弱な国々が富裕国に対して、気候変動によって世界の最貧困層が被った損失に対する補償を支払うよう要求を強めているため、緊張が高まっている。約200カ国の外交官が11月7日にエジプトのシャル

-

第7次エネルギー基本計画の政府検討が始まった。 呆れたことに、グリーントランスフォーメーション(GX)の下にエネルギー基本計画を置いている。つまり脱炭素を安全保障と経済より優先する訳だ。そして、GXさえすれば安全保障と経

-

福島では原子力事故の後で、放射線量を年間被曝線量1ミリシーベルトにする目標を定めました。しかし、この結果、除染は遅々として進まず、復興が遅れています。現状を整理し、その見直しを訴える寄稿を、アゴラ研究所フェローのジャーナリスト、石井孝明氏が行いました。

-

ドナルド・トランプ氏が主流メディアの事前予想を大きく覆し、激戦区の7州を制覇、312対226で圧勝した。この勝利によって、トランプ氏は、「グリーン・ニュー・スカム(詐欺)」と名付けたバイデン大統領の気候政策を見直し、税制

-

このごろ世の中は「脱炭素」や「カーボンニュートラル」でにぎわい、再生可能エネルギーとか水素とかアンモニアとか、いろんな話が毎日のようにマスコミに出ています。それを後押ししているのがESG投資ですが、その意味がわからない人

-

ことの経緯 8月25日、東京電力はかねて懸案である第一原子力発電所に100万トン以上貯留されているトリチウム処理水の海洋放出の具体的な方法を発表した。処理水は、沖合1kmの放水口から放出される方針だという。 今年4月13

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間