今週のアップデート - 再エネの健全な成長のために(2014年12月1日)

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

今週のアップデート

山家公雄エネルギー戦略研究所研究所長の寄稿。山家氏は、再エネの振興の論客として知られています。電力接続の再エネの量が大きすぎ、電力会社が接続拒否をする問題が生じています。山家氏は現状で、負担少なくできる合理的な拡充対策を提案しています。アゴラは再エネの現在の振興策に対して、懐疑的な意見を数多く紹介しましたが、別の視点からの分析です。

2) 「故郷に住むのは当然だ」チェルノブイリ、自主帰還の近郊住民と語る(上)

GEPR編集者の石井孝明が、チェルノブイリを訪問。自主帰還の近郊住民と話しました。それを福島の避難政策と対比してまとめました。

今週のリンク

ロイター通信、11月28日記事。原油価格が暴落し、1バレル65ドル前後と、ドル建てで5年ぶりの安値水準となっています。これが世界経済にプラスとなる一方、産油国に混乱を招いています。その概観リポート。

アゴラ、11月29日記事。池田信夫アゴラ研究所所長。原油価格の下落は日本経済にとってはプラスですが、インフレ目標というおかしな政策を採用した日銀にとって、政策のつじつまを合わせなければなりません。その問題点を指摘しています。

TED日本版。無料による10分プレゼンのTEDで、今回GEPRで紹介したチェルノブイリの自主帰還者問題が取り上げられていました。英国のジャーナリスト。ただし、「人は故郷に戻りたい」ためという帰還の理由付けは単純すぎるように思います。

個人映像。英語。英国のカメラマン、ダニー・クック氏が、無人飛行機を使って、チェルノブイリ原発に隣接した人口都市で、原発事故で放棄されて廃墟になったプリピャチ市を空撮しました。技術進化に驚くと共に、緑に覆われた28年前の近代都市の面影が興味深いです。

5)再生可能エネルギー固定価格買取制度見直しと太陽光発電拡大への課題

ニッポンコム(オピニオンサイト)。一橋大学橘川武郎教授の論考。北欧などを参考にするのではなく、エネルギー源の一つとして再エネを育成をすることを提案。送電線整備以外のエネルギーの可能性、例えば電気と水素を結びつけることなどにも言及しています。

関連記事

-

福島原発事故後、民間の事故調査委員会(福島原発事故独立検証委員会)の委員長をなさった北澤宏一先生の書かれた著書『日本は再生可能エネルギー大国になりうるか』(ディスカバー・トゥエンティワン)(以下本書と略記、文献1)を手に取って、非常に大きな違和感を持ったのは私だけであろうか?

-

痛ましい事故が発生しました。 風力発電のブレード落下で死亡事故:原発報道とのあまりの違いに疑問の声 2日午前10時15分ごろ、秋田市の新屋海浜公園近くで、風力発電のプロペラ(ブレード)が落下し、男性が頭を負傷して倒れてい

-

インドは1991年に市場開放が行われて以降、ずっと右肩上がりとはいかないものの、基本的に経済成長が続いている。特にITやアウトソーシング産業など第三次産業が経済成長を牽引しているという、やや特殊な姿を見せている。

-

電力業界では良くも悪くも何かと話題に上ることが多い「発電側基本料金」だが、電力ガス取引等監視委員会の制度設計専門会合を中心に詳細な制度設計が進められている。 また、FIT電源に対する調整措置についても、2019年の12/

-

「海外の太陽、風力エネルギー資源への依存が不可欠」という認識に立った時、「海外の太陽、風力エネルギー資源を利用して、如何に大量かつ安価なエネルギーを製造し、それをどのように日本に運んでくるか」ということが重要な課題となります。

-

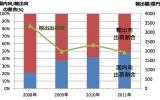

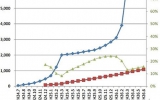

【要旨】日本で7月から始まる再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)の太陽光発電の買取価格の1kWh=42円は国際価格に比べて割高で、バブルを誘発する可能性がある。安価な中国製品が流入して産業振興にも役立たず、制度そのものが疑問。実施する場合でも、1・内外価格差を是正する買取価格まで頻繁な切り下げの実施、2・太陽光パネル価格と発電の価格データの蓄積、3・費用負担見直しの透明性向上という制度上の工夫でバブルを避ける必要がある。

-

系統用蓄電池の敷設が急速に進んでいる。 その背景には、2050年脱炭素に向けて太陽光パネルによる発電がますます重要性を増し、その普及が拡大し続けているという事実がある。その結果、大規模な環境破壊や人工的な災害の発生源とし

-

全国の電力会社で、太陽光発電の接続申し込みを受けつけないトラブルが広がっている。これは2012年7月から始まった固定価格買い取り制度(FIT)によって、大量に発電設備が設置されたことが原因である。2年間に認定された太陽光発電設備の総発電量は約7000万kW、日本の電力使用量の70%にのぼる膨大な設備である。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間