GX改正法案を否決せよ:政府が隠す排出量取引制度の本当のコスト

BBuilder/iStock

GX推進法の改正案が今国会に提出されている。目玉は、「排出量取引制度」と、「炭素に関する賦課金」の制度整備である。

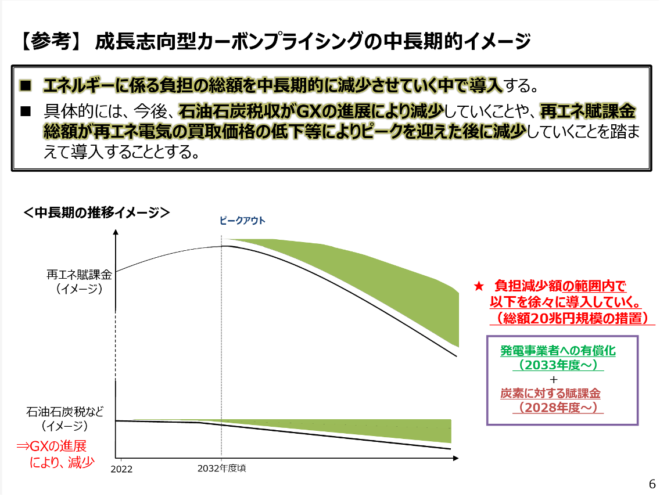

気になる国民負担についての政府説明を見ると、「発電事業者への(政府による排出権売却の)有償化」および炭素に対する賦課金が発生するが、今後、再エネ賦課金が減少し、また、石油石炭税が減少するので、「負担の総額を中長期的に減少させていく中で導入する」となっている(図1)。

まず突っ込みたくなるのは、折角、国民負担が減るなら、なぜわざわざまた国民負担を増やさねばならないのか、ということだ。負担が減るなら、その分、光熱費を安くして国民に還元すべきだろう。

そしてそれ以上に重大なのは、図1は、排出量取引制度制度の本当のコストを著しく矮小化していることである。

排出量取引制度の本質は、排出量を事業者に割り当てて規制する、排出総量の規制である。

排出総量について、日本政府は、2013年から2050年まで直線的にCO2を削減するとして、2013年比で2030年に△46%、2035年に△60%、2040年に△73%という、極端すぎて実現不可能な数値目標を決定し、パリ協定事務局に提出した。

かかる国家目標が存在する状況において、排出量取引制度を導入すると、どうなるか。当然、その国家目標に整合的な排出総量を設定するよう、強い政治的圧力がかかる。

だがこれは、日本経済の破滅である。

経産省系シンクタンクであるRITEの2022年発表の試算(p6)では、2030年に△46%という目標を達成するためのGDP損失は年間約30兆円にも上る。

排出総量を抑制すると、エネルギーコストが上昇して消費が冷え込み、また、産業競争力が失われて輸出が減少するためだ。

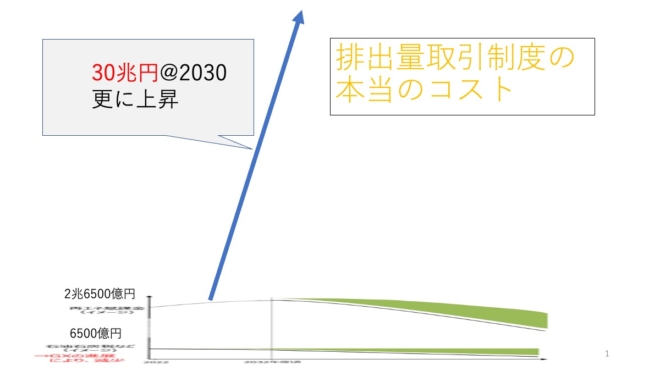

つまり排出量取引制度の本当のコストは図2のようになる。政府が説明しているのはごく一部にすぎない。

図2 排出量取引制度の本当のコスト

現状で再エネ賦課金は2兆6500億円、石油石炭税は6500億円で、政府が説明しているカーボンプライシングの負担は累積で20兆円となっている。だが排出量取引制度の本当のコストは、2030年単年度だけで30兆円にもなるのだ。

30兆円というのは消費税20兆円の1.5倍にあたる莫大な金額だ。

もちろん、30兆円というのは、GX政策全体のコストであって、排出量取引制度のコストではない、と言う反論はあるだろう。だが、GX政策の中にあって、極端な排出総量規制を担うのが排出量取引制度である。ゆえに、この30兆円なるコストの大部分を排出量取引制度に帰着させるのは間違いではない。

この試算にしても、「米国が同様の対策を採る」「原子力再稼働が順調に進む」など、万事うまくいってもこれだけコストがかかる、というものだ。現実には、もっとコストは高くなるだろう。

そして、図2は2030年断面だが、2035年、2040年となると、もっとこのコストは嵩む。

以上の検討をまとめよう。

- 排出量取引制度の本質は、排出総量の規制である。

- 日本は極端な数値目標を掲げているため、それと整合的な排出量取引制度の引き起こすコストは破滅的になる。

- 政府はこのコストを国民に全く説明していない。

今国会は、GX改正法案を否決し、これ以上のGXの制度化を阻止すべきだ。そして、日本は、ほんとうに国民のためになる現実的なエネルギー政策とは何か、ゼロから再検討すべきだ。

■

関連記事

-

英国気象庁の気温測定局のほぼ3つに1つ(29.2%)は、国際的に定義された誤差が最大5℃もある。また、380の観測所のうち48.7%は最大2℃も誤差がある。NGOデイリースケプティックのクリス・モリソンが報告している。

-

米国マンハッタン研究所の公開論文「エネルギー転換は幻想だ」において、マーク・ミルズが分かり易い図を発表しているのでいくつか簡単に紹介しよう。 どの図も独自データではなく国際機関などの公開の文献に基づいている。 2050年

-

原子力発電施設など大規模な地域社会の変容(これを変容特性と呼ぶ)は、施設の投資規模、内容にまず依存するが(これを投資特性と呼ぶ)、その具体的な現れ方は、地域の地理的条件や開発の意欲、主体的な働きかけなど(これを地域特性と呼ぶ)によって多様な態様を示す。

-

実は、この事前承認条項は、旧日米原子力協定(1988年まで存続)にもあったものだ。そして、この条項のため、36年前の1977年夏、日米では「原子力戦争」と言われるほどの激しい外交交渉が行われたのである。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。

-

政府は電力改革、並びに温暖化対策の一環として、電力小売事業者に対して2030年の電力非化石化率44%という目標を設定している。これに対応するため、政府は電力小売り事業者が「非化石価値取引市場」から非化石電源証書(原子力、

-

経済産業省は1月14日、資源・エネルギー関係予算案を公表した。2015年度(平成27年度)当初予算案は15年度7965億円と前年度当初予算比で8.8%の大幅減となる。しかし14年度補正予算案は3284億円と、13年度の965億円から大幅増とし、総額では増加となる。安倍政権のアベノミクスによる積極的な財政運営を背景に、総額での予算拡大は認められる方向だ。

-

1997年に開催された国連気候変動枠組み条約第3回締約国会議(COP3)で採択された京都議定書は、我が国の誇る古都の名前を冠していることもあり、強い思い入れを持っている方もいるだろう。先進国に拘束力ある排出削減義務を負わせた仕組みは、温暖化対策の第一歩としては非常に大きな意義があったと言える。しかし、採択から15年が経って世界経済の牽引役は先進国から新興国に代わり、国際政治の構造も様変わりした。今後世界全体での温室効果ガス排出削減はどのような枠組を志向していくべきなのか。京都議定書第1約束期間を振り返りつつ、今後の展望を考える。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間