薬がない!ドイツ医療を脅かす中国依存の代償

slexp880/iStock

ドイツで薬不足が続いている。2年前の秋ごろも、子供用の熱冷ましがない、血圧降下剤がない、あれもない、これもないで大騒ぎになっていたが、状況はさらに悪化しており、現在は薬だけでなく、生理食塩水までが不足しているという。

生理食塩水は、点滴、洗浄には必須で、不足すると手術もできない。ところが、ドイツ最大の生理食塩水のメーカーによれば、今年の終わりまでは増産は無理とのこと。その他、10月初めの時点で不足している医薬品は約500種類(時によっては1000種類近い時もある)に上っており、抗生物質はもちろん、解熱剤からインシュリン、抗がん剤まで、現代医学の必需品ともいえる多くの薬品が逼迫している。

ドイツ人は怖いニュースが好きなので、テレビのニュースではここのところしょっちゅう、病院や薬局の空っぽになった棚などを見せては視聴者を怖がらせているが、いったいなぜ、こんなことになってしまったのか?

現在、世界に出回っている薬のほとんどが、中国とインドで生産されていることは周知の事実だ。特に薬品の原料(有効成分)は、ほとんどドイツ国内では作られておらず、抗生物質の生産に必要な有効成分の9割も、すべて中国からの輸入に頼っているという。

たとえばメタミゾールという成分は鎮痛剤に使われるが、やはり、ほぼ全てが中国製だ(現在、フランスに、メタミゾールを製造する最後の工場があるが、来年末には製造中止の予定)。つまり、メタミゾールに関しても、ドイツは再来年より100%中国に依存することになる。

薬の有効成分の重要性にいち早く目をつけた中国は、冷静な戦略に基づき、多大な投資をおこなって、この寡占状態を意識的に作り上げた。これは、やはり戦略的に、今や多くのレアメタルの精製を独占してしまったのと、まさに同じ作戦だ。選挙も予算も気にせず、こういう長期的国策を貫けるところが独裁国の強みだろう。

今では、前述のメタミゾールのように、世界中で必要とされる薬の有効成分が、中国の1カ所、あるいは2カ所のみで生産されているケースも珍しくない。そして、この大量生産により、当然、製品の価格は下がり、その結果、中国には世界中でライバルがいなくなった。

今、日本で不足が問題になっているセファゾリンという注射用抗菌薬も、その原料である「テトラゾール酢酸」を生産しているのが、やはり世界で中国の1社だけだという。ところが、このメーカーが、中国政府の環境規制に違反し、製造できなくなってしまったために品不足が起こっている。もちろん、困っているのは日本の製薬会社だけではない。

それにしても、ドイツは2000年の時点では、有効成分の3分の2を国内で生産していたというから、この20年の変遷は激しい。国内生産をやめた理由は、値下げ合戦での敗北。中国の製品がどんどん世界の市場に進出し始めれば、ドイツの薬品メーカーがいくら頑張っても、価格競争で勝てるはずもない。いつの間にかドイツのメーカーが市場から押し出されてしまったところは、まさにEVや太陽光パネルと同じ運命だ。

こういう状況であるから、今やその中国で、生産設備の故障や、製品の品質に問題が生じるなど、何らかの不都合が起こると、たちまち、その成分を必要とする薬品の製造が世界中で滞る。それどころか、多くのメーカーは、錠剤のコーティング成分や包装材まで依存してしまっているというから、リスクは幅広い。

一方、輸送に不具合が起これば、やはり供給はストップする。コロナの時には、上海の港のロックダウンでコンテナ船が動かず、世界中が薬不足に襲われた。医療関係者は当然、この不安な状況に以前より警告を発していた。

ようやく薬不足を深刻に受け止めたドイツ政府は、23年7月、「Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz=医薬品のサプライチェーンの圧迫を抑え、供給を改善するための法律」という長ったらしい名前の法律を制定した。保健省によれば、これで重要な薬品が必ず供給されるようになるとの触れ込みだったが、1年経った今、何の効果も見えていない。いくら法律でEU内での製造を推奨しようが、ほぼ全ての原料が中国から来ているという状態はおいそれとは変えられないため、機能するはずもない。典型的なお役所仕事だった。

ドイツにおける現在の懸念材料の一つが、セファロスポリンという、広範囲に効果のある重要な抗生物質が、今後も順調に供給され続けるかだそうだ。というのもこの抗生物質は、2016年にフランスが採算が取れずに製造を中止して以来、中国でしか生産されていない。

万が一、生産が減ったり、輸送が止まったりすると、ドイツだけではなく世界中の多くの国で、手術の際の殺菌も、敗血症、肺炎、脳膜炎などといった疾病の治療も困難になるという。それどころかセファロスポリンは、厄介な耐性菌による院内感染の治療にも使われている。そんなわけで、今、ドイツでは、冬を目前に不安を感じた医療関係者が対策を求め、政府に強く繰り返し申し入れを行っている最中だ。

その矢先、製薬会社にとってさらに不幸なニュースが飛び込んできた。EUが、何千もの役にも立たないEU指令(法律に相当)を出し、企業の競争力を低下させ続けていることはすでに有名だが、今度は製薬会社に白羽の矢が立てられたらしい。

というのも、EUでは、大都市の下水処理場に、薬効成分の残留物を濾過するための浄化装置を設置する意向で、その費用の80%を、“犯人”である製薬会社と化粧品メーカーに負担させることが検討されているという。ちなみに推定では、濾過装置の建設費が約100億ユーロで、年間の運営費が10億ユーロだ。

そうでなくてもドイツは、主に電気代の高騰、さらに、あまりにも煩雑な書類主義などで産業立地としての魅力が失われ、現在、多くの優良企業が生産拠点を国外に移転している最中だ。もし、このEU指令が可決されれば、製薬会社も化粧品会社もその後を追って、皆、ドイツを脱出するだろう。

さて、では、この過度な中国依存は、ドイツの近い将来を考えた時、何を意味するか? これは、直近の類似例であるロシアガスのボイコットと置き換えてみればよくわかる。現在、ロシアは困っておらず、エネルギーが高騰・逼迫して壊滅状態となっているのは、ロシアに経済制裁をかけたはずのドイツだ。それも、回り道をして入手している何倍にも高くなったロシアのガスで、細々と命を繋いでいる状態だ。

つまり、ドイツがこの失敗例を肝に銘じているとすれば、将来、たとえ中国が尖閣諸島を占領しようが、あるいは、台湾に侵攻しようが、おそらく目を瞑るだろう。下手に中国を非難して、中国からの輸入が滞ったりしたら、今度こそ経済も医療も完全に崩壊することは自明の理である。今やドイツと中国の力関係は、完全に入れ替わっている。

ちなみに、日本も他人事ではない。中国からの輸入が滞ると困るものは、現在、品薄で問題になっている麻酔薬「アナペイン」だけではない。ドイツも日本も、あまりにも国家戦略がなさすぎる。

かつてドイツと日本の製薬会社は、世界で名を馳せていた。30年近く前、シュトゥットガルトで近所の医院に行った時、私が日本人だということを知っていたベテランの医師が意気揚々と、「良い薬を出してあげます。日本製ですよ!」と言っていたのを思い出すと、まさに隔世の感を禁じ得ない。

関連記事

-

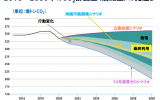

菅政権の目玉は「2050年CO2排出ゼロ」だろう。政府は25日、「カーボンニュートラル」(炭素中立)を目標とするグリーン成長戦略を発表した。炭素中立とは、人間の排出するCO2と森林などの吸収を合計して実質ゼロにするという

-

アサヒ飲料が周囲のCO2を吸収する飲料自動販売機を銀座の商業施設内に2日間限定で展示したとの報道があった。内部に特殊な吸収剤を搭載しており、稼働に必要な電力で生じるCO2の最大20%を吸収することが出来るそうだ。使い終わ

-

女児の健やかな成長を願う桃の節句に、いささか衝撃的な報道があった。甲府地方法務局によれば、福島県から山梨県内に避難した女性が昨年6月、原発事故の風評被害により県内保育園に子の入園を拒否されたとして救済を申し立てたという。保育園側から「ほかの保護者から原発に対する不安の声が出た場合、保育園として対応できない」というのが入園拒否理由である。また女性が避難先近くの公園で子を遊ばせていた際に、「子を公園で遊ばせるのを自粛してほしい」と要請されたという。結果、女性は山梨県外で生活している(詳細は、『山梨日日新聞』、小菅信子@nobuko_kosuge氏のツイートによる)。

-

エネルギーの問題を需要側から考え始めて結構な年月が経ったが、去年ほど忙しかった年はない。震災後2011年4月に「緊急節電」というホームページを有志とともに立ち上げて、節電関連の情報の整理、発信を行い、多くの方のアクセスを頂いた。

-

アゴラ研究所の運営するエネルギーのバーチャルシンクタンクであるGEPR(グローバルエナジー・ポリシーリサーチ)はサイトを更新しました。(2013年12月2日)

-

米国のトランプ次期大統領が閣僚候補者を次々に指名している。エネルギーと環境に関して、その方向性ははっきりしている。 以下の、バーガム、ライト、ゼルディンの3氏は全員、石油・ガス・石炭などの化石燃料の開発・利用に関する規制

-

オーストラリアの東にあるグレートバリアリーフのサンゴ礁は絶好調だ。そのサンゴ被覆度(=調査地域の海底面積におけるサンゴで覆われた部分の割合)は過去最高記録を3年連続で更新した(図)。ジャーナリストのジョー・ノヴァが紹介し

-

1. はじめに 原子力発電で使用した原子燃料の再処理によって分離される高レベル廃棄物(いわゆる「核のゴミ」)を地中深くに埋設処分するために、処分場の候補地となりうるか否かを調査する「文献調査」が北海道の寿都町、神恵内村、

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間