テレビ東京渾身の訴え「国民負担2.7兆円の衝撃」は必見

昨年11月17日、テレビ東京の「ワールド・ビジネス・サテライト」がこれまでテレビでは取り上げられることのなかった切り口で、再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度を取り上げた。同局のホームページには当日放送された内容が動画で掲載されている(下記URL参照)。

(2015年1月8日現在は閲覧可能であるが、問い合わせたところ、放送からある程度日が経つと削除されてしまうようなので下記に概要をご紹介する。番組ホームページ)

番組は、電気代上昇に対する負担感を訴える消費者の声から始まる。夫婦と子供二人という一般的な家庭で、2010年6月の電気料金は約5000円だった。しかし今年(2014年)の6月には1万1256円と倍以上にはねあがっている。主要因は原発停止による電気料金の上昇であるが、検針票に記載されている「料金内訳」の中に「再エネ発電賦課金」という新たな項目が加わっていることへの驚きと、それがさらに電気代上昇につながることへの懸念が述べられる。

「福島原子力発電所事故以降原子力だけには頼れないので、多少の負担は仕方ないと思っていたが、これ以上上がると生活への負担が・・」というのは、多くの消費者に共通する素直な思いであろう。

一方で再エネ事業への投資商品販売が好調だ。平均分配率は8.5%、100万円投資すると20年後には170万円にもなる。この低金利時代にあって相当魅力的な商品だ。番組は、その原資は再エネ発電賦課金であり、国民負担が重すぎるのではないかという疑問を太陽光発電事業者にぶつけている(動画4:00)。

事業者からの回答は、「国民の負担が重いという意見を出すのはほとんど、固定価格買い取り制度に参加できない人。逆に言えば再生可能エネルギーの投資に参加すれば取り戻せる」というものだった。しかし、続いて登場する弊研究所の澤所長が指摘する通り(4:30)、太陽光発電事業などの投資に参加できるのはそもそも高額所得者であり、不公平さを助長する制度にもなっている。

そして番組は、この制度ができた経緯をたどる。再生可能エネルギーの全量固定価格買取制度導入を訴える集会で、「私の顔を本当に見たくないのであればこの法案だけは通したほうが良い、という作戦で行こうと思います」と挨拶する菅元総理(5:35)、「粘り倒して!この法案だけは絶対に通して欲しい!」と絶叫するソフトバンクの孫社長。それに拍手喝采する世論。この異様な雰囲気の中で、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」(再エネ特措法)は可決され、その第七条には「経済産業大臣は、集中的に再生可能エネルギー電気の利用の拡大を図るため、この法律の施行の日から起算して三年間を限り、調達価格を定めるに当たり、特定供給者が受けるべき利潤に特に配慮するものとする。」(下線筆者)などという文言が盛り込まれた。

さらに番組は、日本の全量固定価格買取制度がここまで早く行き詰まる原因となった買取価格の高さの原因をたどる。2012年3月19日、経済産業省の「調達価格等算定委員会」にはソフトバンクの孫社長が出席し、「(筆者補:メガソーラーの買取価格が1kWhあたり)40円を下回るとかなり苦しい、我々としては少なくとも難しい」と訴えている(6:40)。(同委員会の議事録)

しかし全国に14基あるソフトバンクのメガソーラーは最も買取価格が高かった初年度に事業認定を受けているため、発電する電気の全てを40円/kWhで20年間買い取ってもらえ、20年間の売電収入は少なく見積もっても1000億円以上であると番組は指摘する(7:10)。

最後に、ソフトバンクの100%子会社であるSBエナジーの藤井副社長にインタビューを行っている。再エネ発電賦課金が適正水準かどうかを確認しようにも、同社は売上や利益を公表しておらず、コスト構造が不明だからだ。しかしこのインタビューでも、案件によって利益率は異なること、太陽光発電事業は初期投資以外にそれほどコストがかからないのではないかという指摘は「誤解だ」という主張しかなされていない。

再エネ事業者は、発電した電気を一般電気事業者に販売しているだけであり、政府から補助金を受けているわけではないのでコスト構造を明らかにする必要がないというのであれば、それは詭弁だ。高い買取価格を賄うために国民は広く再エネ発電賦課金を負担しているのであり、消費者にとっては税金にも等しいものだ。再エネ事業への支援を適正なものにするために必要な情報を、各事業者は積極的に開示すべきであろう。

上記のウェブサイトで見られる動画はここまでだが、当日の番組ではその後スタジオでの議論があった。その際紹介されていたアンケートが興味深かったので紹介させていただく。再エネの全量固定価格買取制度による国民負担に対して、「負担は仕方ない:23%」、「負担が重いのでやめてほしい:39%」、「電気代が安くなるなら原発再稼働して欲しい:21%」、「わからない:17%」となっている。再エネ発電賦課金は今はまだ標準家庭で月225 円程度であるが、今までに事業認定された設備が全て稼働すればその負担が935円になるとされている。家庭の負担感もさることながら、問題は減免措置を受けられない中小企業である。(実際の電気料金データを提供してくださった関東の印刷会社の方についての記事「再生可能エネルギーの普及策 抜本的見直しを(前・後編)」を参照頂きたい)

今の時点で「負担が重いのでやめてほしい」が4割に達していることは重く受け止められるべきであろう。

(2015年1月13日掲載)

関連記事

-

「原発は危険だ。だからゼロに」 — 菅元首相の発言から考える(上)で示された菅氏の発言を、どのように解釈するべきであろうか。そこからうかがうかぎり、菅氏はエネルギーについて、誤った、もしくは片寄った考えを数多く信じていた。もし首相として、それらに基づいて政策を決断していたのなら、おそろしいことだ。

-

言論アリーナ「生可能エネルギーはどこへ行く」を公開しました。 ほかの番組はこちらから。 再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度(FIT)が大きく変更され、再エネ業界は混乱しています。世界的にもFITの見直しが進む中で、

-

「海外の太陽、風力エネルギー資源への依存が不可欠」という認識に立った時、「海外の太陽、風力エネルギー資源を利用して、如何に大量かつ安価なエネルギーを製造し、それをどのように日本に運んでくるか」ということが重要な課題となります。

-

国際エネルギー機関(IEA)の最新レポート「World Energy Outlook2016」は将来のエネルギー問題について多くのことを示唆している。紙背に徹してレポートを読むと、次のような結論が得られるであろう。 1・

-

原子力規制委員会が11月13日に文部科学大臣宛に「もんじゅ」に関する勧告を出した。 点検や整備などの失敗を理由に、「(日本原子力研究開発)機構という組織自体がもんじゅに係る保安上の措置を適正かつ確実に行う能力を有していないと言わざるを得ない段階に至った」ことを理由にする。

-

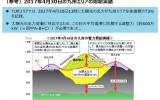

従来から本コラムで情報を追っている「再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会」だが2月22日に第三回の会合が開催され、非常に多くの課題とその対策の方向性が議論された。事務局としては再エネ発電事業者の不満

-

日本最大級の言論サイト「アゴラ」を運営しているアゴラ研究所(所長・池田信夫)は、運営する環境・エネルギー問題での論説を集めたバーチャルシンクタンク「GEPR」(グローバル・ポリシーリサーチ)で、今後は新たに農業問題を取り上げていく。

-

東京電力福島第一原子力発電所の事故を検証していた日本原子力学会の事故調査委員会(委員長・田中知(たなか・さとし)東京大学教授)は8日、事故の最終報告書を公表した。

動画

アクセスランキング

- 24時間

- 週間

- 月間